أمام فائض العنف وبحر الدماء التي سالت من أجساد الشهداء والتعرّض المُفرِط لآلة القتل العسكرية الشرسة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزّة، تفجّرت في الأذهان بالعالَم أسئلة عديدة وجديدة حول الطبيعة البشرية.

وصار الذهول والتعجّب شائعًا لدى النّاس عند الحديث عن مشهد الحرب والمقاومة في غزّة، بالأخصّ في ظلّ فجوة غير معقولة على مستوى التقدّم التقني وطبيعة الأدوات المستخدمة والقدرة التدميرية التي يملكها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا

list of 2 items

العراق.. البلد الذي تنهشه مخالب القوىالعراق.. البلد الذي تنهشه مخالب القوى

الاستخبارات في خدمة الإبادة.. جيش أوله تل أبيب وآخره واشنطنالاستخبارات في خدمة الإبادة.. جيش أوله …

end of list

كان السؤال الأبرز الذي أثار عقول شريحة عريضة من مواطني الدول الغربية أنفسهم، كيف يمكن لإنسان ما أن يحتمل هذا الحجم من الدمار والأسى؟

كيف يمكن للإنسان أن يعيش مُطوّلًا لأشهر بانتظار موته، أن يتنفّس اللايقين القادم بهذه الكثافة، أن يُعايش صوت الطائرات الحربية مجيئًا وذهابًا، وهو يترقّب موقع القصف ولا يدري هل سيكون الضحيّة القادمة أم ستكتب له الأقدار عمرًا جديدًا؟

كيف يمكن للمرء أن يُعاين مذابح تستهدف أطفاله وإخوانه، أهله وجيرانه، في الوقت الذي يصله في كلّ ساعة خبر استشهاد لعزيز يعرفه أو زميلٍ يُصادقه؟

إنّنا حين ننظر إلى هذه الفوارق والمعطيات التقنية بمنظور المعادلات الماديّة الصرفة، فإنّ النتيجة الحتمية لهذه المقاربة إصابتنا بالجزع والرّعب من شدّة التعقيد والتقدّم الذي يملكه جيش الاحتلال الإسرائيلي وأدواته، من تقانة عسكرية مدمّرة ومُسيّرات زنّانة تجوب السماء بحثًا عن أهدافها في الأرض.

بالإضافة إلى نُظُم رقابية معقّدة تتوسّل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحليل الوجوه والتعرّف على الأصوات ومراقبة خطوط الاتّصالات والتجسّس الدقيق، فضلًا عن الجهاز الاستخباري الضخم وأدوات الموساد في اختراق الحواسيب ومنصّات التواصل الاجتماعي والحرب النفسية وحرب الدعاية وتأليب النّاس على قادتهم، كلّ هذا غير الولوج التجسّسي الممنهج في حسابات الغزيّين والعرب والمسلمين بالعالَم لتقفّي حركاتهم ووأد المحاولات التي لمّا تُولَد بعد.

ولكنّنا حين نرى حركة المقاومة، برجالاتها وتنظيمها وقدرتها على اجتراح هامش من الحركة الفعّالة، في حدود التضييق والقصف العنيف، نجد أفقًا أوّليًّا ممكنًا لقهر الحتميات التقنية، وكسر أسطورة التفوّق الحربيّ لدى جيش الاحتلال. وهذا الشعور بالمناورة وممكنات المقاومة يتضاعف أضعافًا مضاعفة، حين نرى المجتمع الغزيّ نفسه، يردّد عقب هذا الدمار كلّه عبارات الصمود وآيات النصر وشعارات التحرير.

ولا يسعنا إلّا أن نرقب باحترام وإجلال إرادة الحياة التي يوجِدها الشعب الغزيّ رغم الفاتورة البشرية المرتفعة التي عانى ويُعاني منها. إنّه انتصار الإرادة الذي يُحدثه مشهد يرقص فيه طفل فوق الأنقاض، فيُصفّق له أطفال آخرون من عمره يتبادلون الضحكات وأناشيد النصر بكامل براءتهم مستغرقين بطفولتهم وكأنّ الاحتلال يمكنه أن يسلب النّاس كلّ شيء، لكنّه لا يمكنه أن يسلبهم إرادتهم العيش وأملهم النصر.

والسؤال الذي نطرحه هنا، هل من مدخل نظري يُعيننا على فهم هذا الاستثناء الغزيّ؟ هل من تفسير للردود غير المتوقّعة بالنسبة لعلم النفس التقليدي حيال هذا الحجم المرعب من الآلام والدماء؟ يدّعي المقال أنّ التديّن بمعناه العميق ومضامينه النفسية هو الكلمة المفتاحية هنا، وأنّ ديناميات التديّن الكبرى والتفصيلية قد تكون أهمّ بنية تحتية يملكها المقاومون والصامدون في غزّة شعبًا ومقاومةً وهي ديناميات تُسهِم في تعزيز الصمود الجمعي وفي تخليق المعنى الفرديّ لكلّ شخص يُقاسي الأمرّين الموت والحرب في غزّة.

سوف نستعرض معا أثر التدّين والحضور الديني على واقع الحياة اليومية للحرب في غزّة منذ السابع من أكتوبر ومجرياتها، ضمن إطار تحليلي نفسيّ غالبًا واجتماعيّ أحيانًا، يتقصّى الحالة النوعية التي فرضها أهل غزّة جماعةً وأفرادًا وأذرعَ مقاومة من قدرة الإنسان على الفاعلية الإيجابية تحت وطأة القصف والقنابل المدمّرة وفي ظلّ كلّ الدمار والتدمير الممنهج لشكل المدينة وسكّانها.

ويبحث في المُستغرَب عالميًّا وتاريخيًّا من ممكنات الصمود والضحك والتمسّك بالحياة بالرغم من شلال الدماء الذي جرى ويجري وفي ظلّ غياب أفق واضح للمستقبل.

يُفكّك المقال أثر الدين والتديّن والإسلام تحديدًا من خلال أربعة محاور رئيسة ، هي أولًا البحث في علاقة الدّين وتخليق المعنى، وثانيًا البحث في علاقة الدّين بتنشيط فاعلية البشر حتّى تحت أقسى الظروف وأصعبها. وثالثًا: عن أثر الدّين والتديّن في جانب المرونة النفسية والعودة والتعافي ومواصلة الحياة.

وأخيرًا نتقصّى لأوّل مرّة جوانب نفسية اجتماعية تتعلّق بالمضمون النوعي للإسلام الذي يفرض إطارًا معرفيًّا يثير فضول الغربيين عن فرادة الإسلام تحديدًا من دون باقي الأديان.

كيف يؤدي التديّن دورًا في التعافي النفسي؟

قد أكون ممتعضًا بعض الشيء، من كوني مُلحِدًا، وأنا أُقرّ بوجود بحوث عديدة ومتينة، تُظهر الفوائد الصحّية نفسيًّا وجسديًّا حين يكون المرءُ مُتديّنًا ويُؤمن بقوة إلهية عُليا.

– روبرت م. سابولسكي، بروفيسور بالبيولوجيا السلوكية والأعصاب في جامعة ستانفورد

لم تعد الدراسات التي تتحدّث عن علاقة التديّن بالصحّة النفسية للأفراد مُجرّد دراسات متناثرة هنا وهناك، بل نجد تراكمًا بحثيًّا علميًّا يجعل دور التديّن في تقليل نسب الإصابة بالاضطرابات النفسية مُعطىً إحصائيًّا معروفًا بالأوساط العلمية.

لا تقتصر انعكاسات التديّن على مستوى الاضطرابات النفسية فحسب، بل يرتبط التديّن بمعدّلات سعادة أعلى لدى الأفراد، ومعدّلات رضا مرتفعة عن حياتهم وأنفسهم، إضافة إلى اتّباع نمط حياة صحّي وسليم.

وقد كانت الدراسات في الماضي تعتبر الممارسات الروحانية بحدّ ذاتها هي المفيدة، وإن كانت منزوعة من سياقها الدّيني الخاصّ، وكان من الشائع أن يتعامل الباحثون مع آثار التديّن وآثار الممارسات الروحانية بوصفها حزمة واحدة من التأثيرات.

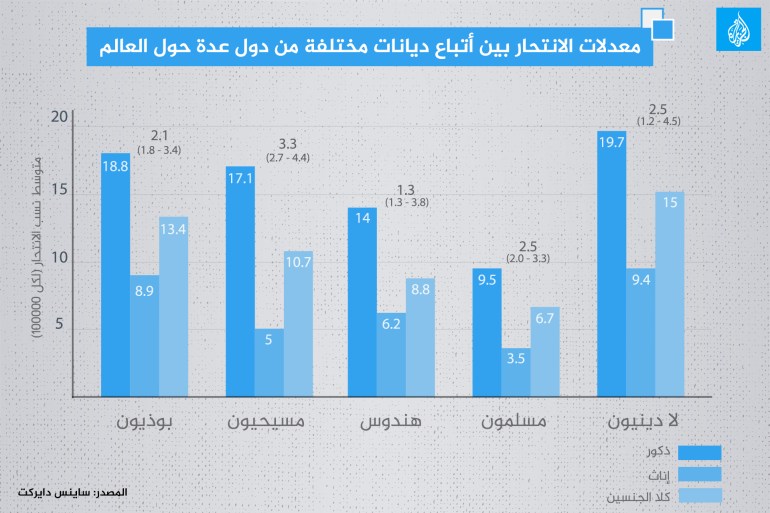

على سبيل المثال، وُجِد أنّ التديّن عامل مهم في تقليل نسب الانتحار، فالأشخاص المتديّنون أقلّ انتحارًا من غيرهم من الجماعات السُّكّانية حول العالم، بل ومن المثير للاهتمام هنا، هي أنّ الانتماء للإسلام يرتبط بأقل نسب محاولات الانتحار، أي أنّ المسلمون في العالَم وداخل دول غربية، هم أقل الجماعات إقدامًا على الانتحار.

بالطبع يُحاول مراقبون كُثر التشكيك في هذه النسب بدعوى الوصمة الاجتماعية التي تدفع باتّجاه غياب البيانات الدقيقة أو عدم التوثيق والإبلاغ بالشكل المطلوب، رغم أنّ جُزءًا كبيرًا من هذه البيانات لا علاقة له بالإبلاغ نفسه بقدر ما يعتمد على سجلّات المستشفيات والوقائع الجنائية التي يقرّر أسبابها الطبّ الشرعيّ.

يُعتَبر الطبيب النفسي هارولد جي كونيغ الأب الروحي لدراسات العلاقة بين التديّن والممارسات الروحانية والصحّة النفسية، ويشغل كونيغ حاليًّا منصب أستاذ في الطبّ النفسي في جامعة ديوك. وبحسب سلسلة أبحاثه فإنّ تأثيرات التدّين والممارسات الروحانية تختلف وتتباين على المستوى الدقيق.

بشكلٍ عام يساعد التديّن على تخفيف آثار الاكتئاب والقلق ويُسرّع التعافي بعد الصدمات النفسية، ويساعد النّاس على تبنّي عادات سلوكية صحّية خالية من الكحول والمخدّرات قدر الإمكان، خلافًا لتأثير الممارسات الروحانية المُجرّدة التي ترتبط بمعدّلات إحصائية أعلى في تعاطي المخدّرات وإدمان الكحول.

وتتباين تأثيرات الدّين بالنسبة لاضطرابات نفسية أخرى مثل اضطراب الوسواس القهري أو الأمراض الذهانية، حيث تعطينا الدراسات تباينًا بالنتائج تشير إلى وجود علاقة بين التديّن وكلا النوعين السابقين من الاضطرابات النفسية، فيما تنفي دراسات أخرى وجود علاقة واضحة.

لكن ما المُميّز بالتديّن وما الذي يجعله مَعلمًا لتعافي الأفراد وسببًا في صمودهم؟

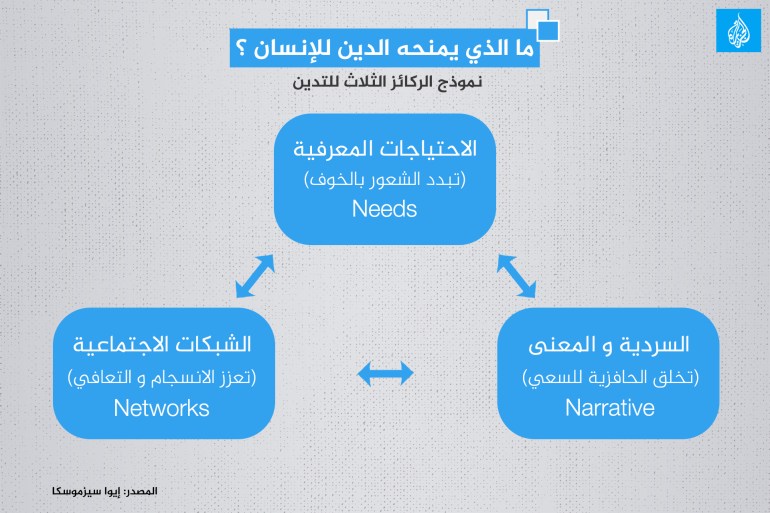

يوفّر الدّين لمعتنقيه ثلاثية فريدة من عناصر الدعم النفسي والاجتماعي بل وحتّى الوجوديّ. بحسب النموذج الثلاثي الذي صاغته عالمة النفس وزملاؤها فإنّ الدّين أولًا: يُشبِع احتياجات المرء المعرفية، وثانيًا يخلق للنّاس معنىً عامًّا وخاصًّا لحياتهم، وثالثًا يُوفّر للأفراد شبكات داعمة مُلزمة أخلاقيًّا بدعم بعضها لبعض.

في الركن الأوّل من هذه الثُّلاثية، يوفّر الدّين مُرتكزًا لإشباع غرائز الإنسان واحتياجاته المعرفية، من حيث منحه إجابات يقينية كبرى حيال المجهول الذي لا يمكن اكتشافه، فمن أين أتينا؟ وإلى أين سنذهب بعد الموت؟ وكيف نعيش هذه الحياة؟ وما معنى وجودنا في هذه البُقعة الجغرافية تحديدًا وفي هذا التوقيت الزماني دون باقي أزمنة التاريخ؟ كلّ هذه الأسئلة وما يتفرّع عنها من مخاوف وهواجس تتبدّد أمام إجابات الأديان المنسوجة بإحكام وشيء من التعقيد.

من المهم هنا في الركن والمرتكز الأوّل الذي توفّره الأديان، أن نتنبّه إلى أنّ الدّين يُقدّم لنا ثلاثة مستويات من الفهم، فهو أولًا يُعطينا تفسيرًا لفهم العالَم الخارجيّ، ويُعطينا تفسيرًا لفهم ذواتنا وأنفسنا، وهو أيضًا يمنحنا تفسيرًا لفهم الآخرين وكيفية التعامل معهم وفق منظومة أخلاقية مُحدّدة مُسبقًا تحدّد الصواب والخطأ الأخلاقي.

هذه المستويات الثلاثة من الفهم ليست مُعطيات معرفية محايدة أو معزولة إدراكيًّا، بل إنّها تمنحنا بالضرورة شعورًا بالفرادة وتبعث فينا شعورًا بالأهميّة، وتقينا من الوقوع في شراك العبثية حين نستوعب أنّ وجودنا مقصودٌ لذاته، ولسنا مُجرّد كيان زائد على الحاجة أو رقم مُضاف إلى مليارات البشر الذين سبق أن قدموا إلى هذا الوجود قبلنا.

أمّا الركن الثاني والمرتكز الّلاحق الذي يمنحه الدّين لأتباعه، فهو السردية أو المعنى العموميّ والخصوصيّ من وجودهم، وبمعنى أوضح، يوفّر الدّين للإنسان الغايات النهائية من وجوده وسُبُل الخلاص الأخروي والأبدي وكيفية الانعتاق من عذابات الدنيا والآخرة.

تعمل السردية الدّينية على تخليق الحوافز والدوافع في الحياة اليومية وخلال الأزمات، لأنّها تُعطي معنىً خاصًّا للسعي وفق شريحة عريضة من الخيارات التي يحدّدها كلّ دين ويضع الأولويات بالطريقة التي يراها مناسبًا، فقد تكون الأولوية للعمل الصالح، أو التخفّف من الشهوات، أو الإحسان إلى الآخرين، أو التواصل المُكرّر مع المُقدّس أو الإله.

تأتي الشبكات في الركن الثالث أحد المرتكزات التي يوفّرها الدّين للمتديّنين، والشبكات بهذا المعنى ليست تنظيمًا اجتماعيًّا فحسب، وإنّما جماعة تشارك الفرد رؤيته للعالَم، أي أنّها تساعد الفرد على تقليل التناقض بين رؤيته الخاصّة للعالَم وبين واقع الحال للعالَم الخارجيّ عن طريق العيش ضمن جماعة أكبر تشاركه مقولاته الدّينية وتصوّراته للوجود من حوله.

هذا العنصر مهم كي ينسج الفرد المُتديّن علاقة منسجمة ومتصالحة مع المحيط الخارجيّ، لكنّ أهمية الشبكات تتجاوز ذلك كي تكون بمثابة عناصر دعم نفسي اجتماعي عند وقوع الفرد في أزمة وجودية أو انتكاسة مرضية أو فشل اجتماعي ما كالبطالة أو الطلاق ونحو ذلك.

الوجه الآخر للدماء: تخليق المعنى من رحم المعاناة

في كثير من الأحيان تتوقّف المُعاناة عن كونها مُعاناة في اللّحظة التي نجد فيها المَعنى من مُعاناتنا

– فيكتور فرانكل، الإنسان يبحث عن المعنى

قديمًا كان الافتراض السائد في علم نفس المعتقدات والأديان، أنّ الدّين يمنح المعنى للأفراد بشكلٍ مباشر وثابت لا يتغيّر، لكنّ السنوات الأخيرة من البحث العلمي وجدت أنّ الدين يقوم بأكثر من مجرّد منح المعنى للنّاس، وإنّما الدّين هو مَعمَل لتنصيع المعنى وإعادة تخليقه وتجديده بحسب ما يستجدّ من ظروف وبحسب ما يواجه الفرد من تحدّيات مصيرية ويومية في حياته.

تقدّم عالمة النفس كريستال بارك، نموذجًا ديناميكيًّا للدّين وفيه تحاول تفسير ما الذي يحدث حين يفشل المعنى الأوّلي الذي نؤمن به في تفسير واقعنا؟ على سبيل المثال، ما الذي يحدث حين تنهزم جماعة مُؤمنة بأنّها لا تمكن هزيمتها؟ على المستوى الإدراكي والنفسي يحدث لدى الأفراد المؤمنين بهذا التصوّر تناقض مبدئي بين التصوّرات التي يؤمنون بها وبين ما يسمح به الواقع. بحسب كريستال بارك،

من بين مشكلات عديدة يواجهها البشر في حياتهم، يظلّ الموت المصيبة الكبرى والحدث الأكثر استعصاءً على التفسير والتجاوز. يأتي الموت، لكنّه يأتي غالبًا بلا مُبرّرات، يموت الطفل قبل الأب، ويستشهد الصحيح قبل المريض، ويحدث أن تفقد طفلة عائلتها كاملة في لمحة بصر أو دقائق معدودة.

يواجه المعالجون النفسيون تحدّيًا أمام الأحوال النفسية التي لا يمكن استعادتها، كالفقد أو الموت أو الخسارة، بعض التجارب الإنسانية لا يمكن أن تُحلّ تمامًا، يمكن للمعالجين في هذه الحالة أن يُساعدوا على التئام الجروح لكنّهم لا يمكنهم أن يزيلوا ندبة الفقد وآثار الجروح التي لا تُمحى بتطاول الزمان. عند هذه النقطة تحديدًا يأتي الدّين مثل البلسم وبخصائصه العلاجية، إذ يجعل للموت نفسه معنى.

يستشهد الابن فيسبق الأب، وهذه انعطافة غير متوقّعة في مسار الحياة، ولذلك تكون منعكساتها النفسية على الأهل عادةً صعبة جدًّا، إذ من المفترض أن يموت أبوك أو أمّك، وأنتَ ما زلت في ريعان شبابك، ولمّا ترى وتختبر الحياة بعد. تشير الدراسات النفسية إلى أنّ فقد الابن أشدّ وقعًا وأكثر كثافةً وتشويهًا للنفس من الفقد الذي يشعر به المرء عند فقد أحد والديه أو شريك حياته من زوج أو زوجة.

في الحالة الغزّية يُعطينا الإيمان ومُعامل التديّن مُقاربات جديدة للنفس البشرية، يأتي الدّين وتأتي معه معاني التضحية والصمود، وتأتي مع الدّين مفاهيمه الخاصّة لأتباعه كالشهادة والاستشهاد في حالة الإسلام، حينها يأخذ الموت صيغة جديدة في نفوس من يصابون به.

هل هذا يعني أنّ المَوت بالنسبة لهم ليس مؤلمًا؟ بالطبع لا، تظل تجربة الموت قاسية ومؤلمة حتّى لدى أكثر النّاس إيمانًا، يجسدّها قول النبي ﷺ في مشهد موت ابنه إبراهيم: “إنّ العين لتدمع، والقلب ليحزن”، ولكنّ الدّين بهذا المعنى يجعل الموت مفهومًا، وبالتالي يجعل التعافي أسهل بمرور الوقت.

يعتبر الفهم أو توفّر إطار ديني لتفسير الموت، مُعطىً أساسيًّا للتعافي من حوادث الخسارة والفقد، خلافًا لما يُسمّى في علم النفس “الخسارة الغامضة” أو الموت غير المفهوم لمن يعانون الفقد. مَن لا يجد منظومة لتفسير موت أعزائه وأقربائه من حوله، يُعاني نفسيًّا بشكلٍ أكبر، لأنّه يظلّ عالقًا نفسيًّا بحثًا عن خاتمة وعن اعتذار وعن تفسير.

لا شكّ في أنّ ما يجري في قطاع غزّة في نطاقه الشخصيّ والخاصّ قتل غير مبرّر وخسارة غير مفهومة في أصلها من حيث استحقاق الشهداء والضحايا للقتل بالمقام الأوّل. لكنّ الدّين يأتي ليُعطي معنىً لهذا الموت، يجعله مفهومًا ومقبولًا بل وأحيانًا مطلوبًا ومرغوبًا فيه حين يعرف المرء ما للشهداء من مكانة وفضل لهم ولأهلهم وأقربائهم، وبينما تستلزم اللّحظة في نطاقها الطبيعي الحداد والحزن والأسى، يُصبّر الرجل نفسه ومن حوله فيقول: “كلنا شهداء.. كلنا مشاريع شهداء”.

كسر الحتميات: استعادة الفاعلية في ظلّ العجز

إنّنا خلافًا للمدرسة السلوكية في علم النفس، نجد لدى البشر مسافة بين “المُثير” و”الاستجابة”

وفي هذه المسافة تكمن قوّتنا في انتقاء استجابتنا وإثبات حرّيتنا– فيكتور فرانكل، الإنسان يبحث عن المعنى

يمكن بثقة عالية عنونة الربع الأوّل من الألفية الجديدة للبشرية، بأنّه عصر العلوم السلوكية والعصبية، إذ يشهد علم النفس تضخّمًا في الدراسات التجريبية الواسعة بسبب الأدوات البحثية التي أتاحها التقدّم التقني بين يدي العلماء. لكنّ المرعب في هذا التطوّر هو قابلية العلوم السلوكية للاستغلال وإساءة الاستخدام لغايات التنبّؤ السلوكي والتحكّم وتعذيب البشر.

حين نعرف شيئًا ما عن ضعف البشر وهشاشتهم فهذا يعني تلقائيًّا أنّنا نعرف شيئًا جديدًا عن كيفية استغلالهم وتوجيههم. فحتّى أرقى المؤسّسات العلمية في حقل علم النفس، جمعية علماء النفس الأميركيين المرموقة، ثبت تورّطها بالإشراف على عمليات التعذيب بتعاون مقصود بينها وبين وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأميركية وإرشاد هذه المؤسّسات بالخبرات العلمية اللّازمة لاستنطاق المُعذّبين وأفضل الطرائق النفسية والسلوكية لاستجوابهم.

تعطينا تطلّعات التطوّر العلمي والتقني التي يملكها الغرب صورة عن نزعة الدول المُهيمنة لتأليه نفسها، وإحكام قبضتها على غيرها من الشعوب وغيرها من الحضارات. وفقًا للمدرسة السلوكية في علم النفس، فإنّ كلّ ردّ بشري ما هو إلا تصرّف مشروط ومُتعلّم مُسبَقًا، أيّ أنّ الردود على اختلافها قابلة للتوقّع وقابلة للتحفيز.

بهذا المعنى لا يكون البشر أحرارًا، إذ كلّ ما نحتاج إليه لكي يقوم شخص ما بردّ مُحدّد مُسبقًا أن نضعه في السياقات المناسبة، وأن نوفّر له المُثيرات اللّازمة، وحينها سيسلك هذا الإنسان مسارًا حتميًّا متوقّعًا.

تعطينا المقاومة وأفرادها دروسًا في كسر الحتميات، فبينما تفترض المقدّمة الضمنية أنّ فائض العُنف والدمار والقتل سيدفع النّاس باتّجاه الاستسلام والهروب والتنازل عن معتقداتهم الأوّلية، يأتي المقاومون فيختلقون مسارات جديدة، تعبيرًا عن حرّيتهم وإرادتهم الحرّة وعدم خضوعهم للتقليد النفسيّ الطبيعيّ المُعتاد من البشر.

تُضفي العقيدة القتالية والإيمان الصادق بُعدًا جديدًا على ممكنات الردّ البشريّ تحت لحظة محكمة الظروف. يُدخِل الخبراء الغربيون والقتلة المتمرّسون على أجهزتهم المتقدّمة العوامل المحيطية المؤثّرة في سلوك المقاومين، ويفترضون أنّهم سيخضعون أو يرضخون للنماذج الإحصائية. لكنّ الإيمان يُضيف متغيّرات إحصائية لم تكن في الحسبان، ولم تكن واردة في البيانات السابقة التي جُمعت من ملايين السُكّان في العالَم.

ولنأخذ على سبيل المثال فيديو المقاومَين، حين يتعرّض المُقاوم الأوّل للإصابة في قدمه، وبدلًا من أن يتراجع قليلًا كي يسترجع قواه، أو ينزوي في نقطة تُعطيه فرصة للنجاة واستطالة أمد الحياة، يُسارع ليقفز على قدمه الأخرى ويقترب من خطّ المواجهة مرّة أخرى، ويُصرّ على الاشتباك من جديد، ليرتقي شهيدًا.

ثمّة تعقيدات نفسية عدّة في مشهد المقاوم يصعب تفسيرها بدون إدخال الإيمان الصادق والعقيدة الصلبة. لكنّ المُفاجأة تكمن حين يتقدّم زميله ليتناول سلاحه وينحني بشجاعة عند نفس نقطة المواجهة والاشتباك فيواصل مسير صديقه الشهيد من قبل، خلافًا للمسار السلوكي المُتوقّع ابتداءً من هروب الآخرين، أو على الأقل انتقالهم إلى نقاط اشتباك مغايرة.

إنّها الإرادة الحرّة ومتغيّرات الإيمان التي تجعل الاستجابة للمثيرات، استجابة نوعية وجديدة وغير مألوفة في قواميس علم النفس التقليديّ، حيث الفرار من أجل النجاة أو التسمّر من شدّة هول الموقف.

العودة من تحت الركام: التديّن والمرونة النفسية

لا تُصبح الحياة غير مُحتملة وغير قابلة للعيش بسبب الظروف الصعبة

ولكنّها تصبح كذلك فقط حين نفتقر إلى المعنى والهدف من وجودنا– فيكتور فرانكل، الإنسان يبحث عن المعنى

من الخرافات الشائعة التي أسهمت في تعزيزها خطابات الصحّة النفسية الغربية وسينما الهشاشة والضعف البشريّ، أنّ كلّ إنسان على وجه الأرض، هو إنسان مصدوم نفسيًّا، تعرّض للصدمات في طفولته، لكنّه يكبتها في لاوعيه ومن ثمّ فهو ينكرها، وإن كان سليمًا في هذه اللّحظة، فذلك لأنّه لا يذكر صدماته.

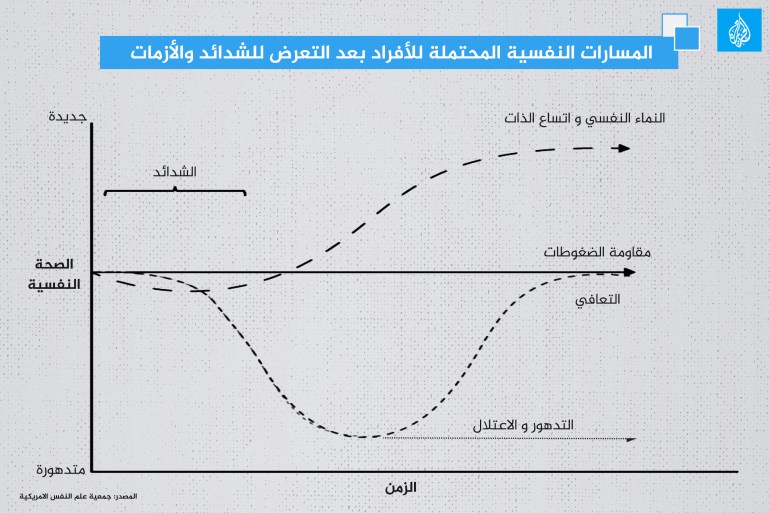

تستبطن هذه الافتراضات حول البشر مقولة ضمنية مفادها أنّ كلّ حدث صعب يمرّ به الإنسان، فإنّ النتيجة الوحيدة والحتمية لهذه التجربة هي الصدمة النفسية. فالنّاس بهذا المعنى إمّا مصدومون، أو متعافون من صدمة نفسية ما.

لكنّ، يعتمد هذا على مدى المرونة النفسية والاستعداد النفسي السليم والسابق للتعرّض للصدمة. هذا بالطبع يعني تداخل عوامل قبلية مثل الجينات الموروثة والعلاقة الآمنة مع الأبوين خلال فترة الطفولة، والتنشئة الاجتماعية السليمة والتعرّض المعقول للتحدّيات خلال فترات نماء الفرد المختلفة من حياته.

ليست كلّ تجربة صعبة وضاغطة هي تجربة شيطانية بالضرورة، بل إنّ مؤسّس دراسات الضغط النفسية هانز سيلي قد أشار لمفهوم “الضغوط المفيدة” ((Eustress خلافًا للمصطلح الشائع “التوتّرات الضاغطة” Distress)). شاع لاحقًا مفهوم “المرونة النفسية” Psychological Resilience)) ، وهو مفهوم اتّخذ صيغًا عديدة موازية مثل الصلابة النفسية أو المطاوعة النفسية أو المَنَعة النفسية، وهي كلّها ذات دلالة واحدة مفادها قدرة الفرد على التعافي والرجوع إلى وظائفه الطبيعية بعد تعرّضه لحدث صادم أو مِحنة عصيبة.

يغفل الخطاب التقليدي للصحّة النفسية، عن المسارات المُحتملة والمتباينة والمختلفة بين الأفراد عند إصابتهم بالشدائد والمِحَن والأزمات. تعتبر الصدمة النفسية والانتكاسة نحو المرض النفسي والاعتلال إحدى الاستجابات المُحتملة للتعرّض للضغوط الفائقة.

لكنّنا نجد بعد الأشخاص القادرين على التعاطي مع الضغوط ومقاومتها برشاقة نفسية عالية، من دون أن يُصابوا بانتكاسة نفسية أو اعتلال نفسي حاد كاضطراب الصدمة الحادّة أو اضطراب ما بعد الصدمة.

ثمّة مسار محتمل آخر نجده لدى فئة ثالثة من البشر عند تعرّضهم للضغوط والمصائب والشدائد، وهو ما يُطلِق عليه العلماء النماء النفسي أو نمو ما بعد الصدمة، وهو ما يحدث حين يقرّر الفرد الاستفادة من الشدائد للاتّساع وبناء ذات جديدة والتسامي على المصائب وتطوير ذاته متعلّمًا من آلامه ومعاناته.

فرادة الإسلام: ما النّوعي والمثير حقًّا في الإسلام تحديدًا؟

ليست الصلاة مجرّد تعبير عن موقف الإسلام من العالم

إنما هي أيضًا انعكاس للطريقة التي يريد الإسلام بها تنظيم هذا العالم– علي عزّت بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب

يقيس الباحثون في علم النفس الدّيني مفهوم “نظام المعتقدات” لدى الأفراد، وهي مجموعة التصوّرات والقِيَم التي يؤمن بها الفرد، وتشكّل نظامه الإدراكيّ.

ينعكس نظام المعتقدات على المستوى الانفعالي والسلوكي للأفراد، مثلًا إذا كان الفرد يؤمن بنظرية العالم العادل، من أنّ الأشخاص السيّئين تحدث لهم أمور سيّئة والأشخاص الطيّبين تحدث لهم أمور جيّدة، حينها ستنعكس هذه المعتقدات والتصوّرات على ردوده المجتمعية، من لومه للضحايا بوصفهم يستحقّون ما يجري لهم، بدل المبادرة إلى مساعدتهم.

على الجهّة الأخرى قد يؤمن الأفراد بوجود الظلم في هذا العالَم، وهذا يعني أنّ الأشخاص الطيّبين قد يتعثّرون بأشخاص سيّئين وقد يكون حظّهم تعيسًا أو أقدارهم مليئة بالابتلاءات، وهذا الاتّجاه الإدراكي المختلف من نظام المعتقدات، ينعكس على ردود الأشخاص الذين يؤمنون بها، فمثلًا قد يصيرون أكثر مبادرة إلى التدخّل لمساعدة الآخرين وقد تؤنّبهم ضمائرهم من شدّة المسؤولية الشخصية التي يشعرون بها حين يعجزون عن مساعدة أحد المظلومين أو المحتاجين.

من الانعكاسات العاطفية والسلوكية لنظام المعتقدات، مقياس شهير في علم النفس يُسمّى “احتمال الإحباط” (Frustration Tolerance)، وهو يقيس مدى شعور الفرد بالانفعال وفقدانه لأعصابه وردوده حين يصاب بالإحباط في حياته اليومية. الإحباط بهذا المعنى يعني عدم حصول ما يتمنّاه، وعدم وقوع ما كان يرغب في وقوعه.

تتباين مستويات الأفراد على هذا المقياس، تبعًا لعوامل عدّة أبرزها نظام المعتقدات. بشكلٍ عام، يميل المتدّينون إلى تحمّل الإحباطات أكثر من غيرهم، لأنّهم يُسلّمون بأنّ الأحداث تجري بإرادة الله وعنايته وتدبيره.

بل يعيب الإسلام على الفِرار خلال المعركة ويعتبره من الموبقات أو الآثام الكُبرى التي تخرق إيمان صاحبها. يعتبر المسلمون أنّ المواجهات مع الأعداء ينبغي أن تنتهي بإحدى مُكافأتين، إمّا النصر والفوز الدُّنيويّ، وإمّا جائزة أخروية كُبرى تتمثّل بالاستشهاد خلال مقاتلة العدو.

بل يأمر الإسلام بضرورة الإقبال والإثخان في العدو، وعدم النزوع إلى السلم ومعاهدات التسوية إلّا بعد إحقاق الحقّ وإظهار الغلبة والمنعة على الطرف المعتدي، أيّ أنّ السلام لا يكون إلّا من منطق قوّة وتفوّق لا من منطق خسارة وهزيمة.

تقوم فلسفة الإسلام العقدية على مفهوم “التوحيد” الذي يعني أنّه لا يُوجَد فاعل حقيقيّ ولا مُستحقّ للعبادة في هذا الكون سوى الله. بهذا المعنى، يكون الله دائمًا هو الأعلى وهو الأسمى وهو الأكبر وهو الأقوى وهو الأعلم، إنّه الحقيقة المنفصلة عن العالَم (خلافًا لوحدة الوجود) له وجوده المُستقلّ، غني بذاته، مطلق القدرة، علمه مُحيط بُكلّ شيء، حكيم بتدبيره، ورحيم بعباده.

يُعطينا التوحيد بفلسفته العميقة انعكاسات ديناميكية كثيرة مثل تحرير الأفراد وانعتاقهم من كلّ سُلطة دُنيوية، ومثل سعي الأفراد الموحِّدين لإحقاق الحقّ وإقامة العدل، إضافة إلى حزمة انعكاسات على المستوى الأنثروبولوجي والنفسي والاجتماعي للإنسان.

على سبيل المثال، لا يوجد حال يحدث في الوجود خارج علم الله، وهذا بالضرورة يدعو إلى الاطمئنان والرّاحة مهما بدا الواقع قاسيًا وكئيبًا. مثلًا لا يوجد شيء أعظم من الله، وهذا مُعطى تحريري يجعل المرء المؤمن لا يخشى أي مصدر قوّة مهما بدت مطلقة ومستحكمة وشديدة القهر، فثمّة دائمًا الإله العظيم في عليائه أعظم وأكبر وأحكم.

هذه المعطيات الإدراكية العميقة والتصوّرات الدّينية الصلبة توفّر أرضية خصبة لتأسيس جماعة مسلمة وأفراد مسلمين يَصعُب إن لم يكن مستحيلًا إخضاعهم لأي كيان قهري أو استعماري.

من جهةٍ أخرى، يحمل المسلمون نظامًا أخلاقيًّا عموميًّا لا يختص بجماعة إثنية أو مجموعة عرقية، بل يُقدّم الإنسان نفسه دائمًا بصيغة عالمية وبوصفه مشروعًا عدلًا رياديًّا يسعى لتسيّد العالَم ومستوعبًا للفروق الثقافية والتنوّعات البشرية.

من المهم الإشارة هنا إلى أنّ الاتّساق الأخلاقي للمسلمين وعدم نفاقهم أو تناقضهم يعتبر جُزءًا لا يتجزّأ من اكتمال إيمانهم ومن شروط نجاتهم الأخروية.

من هنا تحديدًا وعلى سبيل المثال، دفعت أخلاقيات المقاومين في غزّة وانضباطهم وتصريحات الأسرى المُفرَج عنهم حيال تعامل المقاومين معهم، إلى إثارة فضول المجتمع الغربيّ الذي يترقّب مصير الأسرى بعناية، وأعادت أخلاقيات المسلمين في ظلّ أعتى حروبهم وأشد لحظات قهرهم وقتلهم إلى الواجهة من جديد، وهي أخلاقيات منضبطة تتجاوز رغبة الأفراد في الانتقام لأنفسهم، تماشيًا مع تعليمات الإسلام الكُبرى التي تلزمهم برعاية الأسرى.

في تحليلها لميثاق حركة المقاومة الإسلامية في غزّة، تركّز الحكومة الإسرائيلية على أنّ المُشكِل الحقيقي مع حركة حماس، لا يكمن في الحركة لوحدها ولكن في البُنية التحتية للمقاومة التي تمثّلها الثقافة الإسلامية والتعليم الإسلامي اللّذان تصفهما بأنّهما إسلام راديكالي لمُجرّد أنّه يعتمد على القرآن الكريم والسنّة النبوية فحسب.

بهذا المعنى تكون مشكلة الكيان الإسرائيلي مع الفلسطينيين ليست مشكلة في تسليحهم أو أدواتهم وإنّما مشكلة في الحاضنة المجتمعية للمقاومة وفي المنظومة الدّينية والفكرية التي تُنتِج حركات المقاومة وتجعل من عملية الاستسلام والخضوع مسألة مستحيلة.

يخلص بنا هذا التحليل كلّه إلى أنّه إن كان من استثمار ممكن في مواجهة المحتلّ فهو لا شك يكمن في العودة الأصيلة إلى الذات ومصادرها الطبيعية، وفي مقدمتها الدّين الإسلاميّ والإرث العربي الأصيل اللّذان يُكرّسان الشجاعة والعزّة والكرامة ويذمّان الخضوع والاستسلام والهزيمة.