تبدو مأساة الأندلس قصة شبيهة بمآسي فلسطين الحديثة من كثير من جوانبها، فبالرغم من العهود والمواثيق التي أُعطيت للمسلمين بضمان حقوقهم الدينية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، إلا إن هذه الحقوق كان تُنتقض عروة بعد أخرى.

وكذلك أعطيت للفلسطينيين عهود بحقهم في العيش المشترك، ووعود بإقامة دولتهم إلا إن سنوات النكبة المستمرة من أربعينيات القرن الماضي تشهد بعكس هذه الحقوق والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة واتفاقيات أوسلو وغيرها.

ومن اللافت أن مأساة الأندلس تشبه مأساة فلسطين من جانب آخر، وهو ضعف ردود الفعل الإسلامية والعربية أمام انهيار الأندلس وفلسطين سنة بعد أخرى، فقد وقفت بلاد المغرب والشمال الأفريقي عاجزة عن مد يد العون لإخوانهم الأندلسيين لأنهم الأقرب إليهم، وظلوا يشاهدون سقوط الأندلس طوال سنوات.

من الفتح إلى السقوط

في عام 92 هـ/711 م، كان المسلمون قد نزلوا في شبه الجزيرة الإيبيرية المعروفة اليوم بإسبانيا والبرتغال، وهنالك استطاع طارق بن زياد وموسى بن نصير وقادة الفتح الأوائل ومن جاء بعدهم من الولاة أن يؤسسوا للوجود الإسلامي في هذه المناطق من غرب القارة الأوروبية لمدة 8 قرون شهدت فيها الأندلس قيام حضارة من أزهى الحضارات التي عرفها الغرب.

هذه الحقيقة أقرها كثير من المؤرخين، مثل البريطاني مونتغمري وات في كتابه “فضل الإسلام على الحضارة الغربية” الذي يقرر أن الصلات التجارية والتواجد السياسي للعرب في إسبانيا وصقلية قد “مهد الطريق أمام الثقافة العربية الأرفع شأنا للتوغل تدريجيًا في أوروبا الغربية. ورغم أن أوروبا الغربية كانت لها صلات بالإمبراطورية البيزنطية، فقد نقلت عن العرب أكثر مما نقلت عن البيزنطيين”.

ومنذ القرن الثامن الميلادي بدأ القوم المنهزمون أمام المسلمين في أقصى الشمال الغربي من الأندلس في استعادة قوتهم، وتوحيد دولتهم، وشرعوا في حرب استرداد طويلة استمرت 8 قرون استغلوا فيها انقسام المجتمع الأندلسي، وتناحره على الزعامة والملك، بل وخيانة كثير من دول الطوائف التي راحت تدفع الجزية للإسبان، وتتنازل لهم عن القلاع والمدن والحصون.

وقد خُتم مشهد الهزيمة باتحاد ممالك الكاثوليك في أراغون وقشتالة تحت راية فرناندو وإيزابيلا واستطاعا القضاء على دولة بني الأحمر أو الدولة النصرية بدخول غرناطة، وطرد آخر ملوكها أبي عبد الله الصغير الذي آثر الانسحاب من غرناطة إلى بعض ضياعه وحدائقه في قرى الجنوب.

على أن التسليم للإسبان المنتصرين، ودخولهم غرناطة في عام 897هـ/1492م، تم وفق اتفاقية شهيرة لا تزال محفوظة في متاحف إسبانيا حتى يومنا هذا، وفيها يقر الملكان الكاثوليكيان بحقوق المسلمين الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمانتهما الشخصية لحماية هذه الحقوق، وبعد عام من هذه الاتفاقية أجبر هذان الملكان الإسبانيان آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير محمد بن علي بن نصر على الهجرة وبيع كل أملاكه والرحيل إلى المغرب دون عودة.

محاكم التفتيش والتنصير الإجباري

أما مئات الآلاف من المسلمين الذين بقوا، فقد عاشوا طوال 120 عامًا واحدة من أفظع المآسي الإنسانية، فبينما جاء المسلمون إلى هذه الجزيرة فاتحين وحفظوا عهودهم مع أهل البلد من المسيحيين وأبقوا على حقوقهم الدينية والاجتماعية وأملاكهم وحقوقهم الاقتصادية، عاش المسلمون الأندلسيون 120 عاما من الإذلال والتعذيب وهضم الحقوق تحت الحكم المسيحي.

وهي الحقيقة التي يقرها المؤرخان الإسباني أنطونيو دومينغز هورتز والفرنسي برنارد بنثنت في كتابهما “تاريخ مسلمي الأندلس.. الموريسكيون” بقولهما: “كان المسلم والنصراني يتعايشان منذ زمن طويل في إسبانيا، وكان كل واحد منهما سيدًا في أرضه، ويتعامل مع الآخر المثل بالمثل، ولكن منذ الثاني من يناير/كانون الثاني 1492 وهو تاريخ دخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة أصبح المسلم في أي مكان من إسبانيا مهزومًا. في الحياة الواقعية بدأ ضغط وقهر المنتصرين يشتدّ يومًا بعد يوم حتى وصل إلى التفكير بإنهاء وجود الأقلية المسلمة”.

على أي حال، لم تمر أشهر قليلة على اتفاقية التنازل حتى انكشف الوجه الحقيقي للإسبان، فحين استولى فرناندو على غرناطة كان القساوسة يطلبون منه بإلحاح، أن يعملَ على سحق المسلمين من إسبانيا، وأن يطلب إلى المسلمين الذين يودون البقاء: إما التنصر وإما بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب، وكانوا يقنعونه أنه ليس في ذلك خرق للعهود المقطوعة لهم، بل فيه إنقاذ لأرواحهم، وحفظ لسلام البلاد، لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون في صفاء وسلام مع النصارى، أو يحافظوا على ولائهم للملوك، ما بقوا على الإسلام وهو يحثهم على مقت النصارى أعداء دينهم.

والحق أن فرناندو كان أشد شوقا من أحباره للانقلاب على هذه الاتفاقية التي أعطت للمسلمين الأندلسيين حقوقًا مفروضة، وقد كانت سياسته لا تتورع قط في “قطع العهود والمواثيق متى كانت سبيلا لتحقيق مآربه وأن يُسبغ على رياسته الغادرة ثوب الدين والورع، ولكنه لم يعتبر نفسه مُلزمًا بعهود يقطعها متى أصبحت تُعارض سياسته وغاياته”. كما يقول المؤرخ محمد عبد الله عنان في كتابه “دولة الإسلام في الأندلس”.

ولكل هذه الأسباب، بدأ الملك الإسباني في نقض العهود واحدا تلو الآخر، وكان الأندلسيون مع كل نقض يعيشون صدمة الواقع، ومهانة وضعفًا، فكانت أولى مظاهر الانقلاب على الأندلسيين أنه حظر عليهم حمل السلاح الذي يحمون به أنفسهم، وحرموا من شراء الأراضي تسهيلا لتوطين النصارى في المنطقة بدلا عنهم، ليتمكن من تحقيق تغيير ديمغرافي يشبه التغيير الديمغرافي الذي حصل في فلسطين منذ النكبة وإلى اليوم.

حرق الكتب وفرض الضرائب

وكان من أشد الإجراءات قسوة أن مُطران غرناطة الناقم على الإسلام والمسلمين والذي قاد هذه الإجراءات بصرامة قد “أراد أن يبيد الإسلام بضربة واحدة فقام في وسط الساحة العامة بباب الرملة من غرناطة بإحراق كل الكتب العربية التي استطاع جمعها من المكتبات العامة والخزانات الخاصة والتي سلّمها له الفقهاء دون أن يعيرها أدنى اهتمام بما كان يحويه بعضها من آثار ثمينة. ولم ينجُ من لهيب النيران سوى 300 تأليف في الطب”، كما يقول المؤرخ الإسباني خوسيه مونيث إي غفيريا في كتابه “تاريخ ثورة الموريسكيين”.

وقد اندهش العديد من المؤرخين ورجال العلم من هذه الإجراءات القمعية والهمجية، فيعلق المؤرخ الأميركي وليم برسكوت على هذا العمل بقوله “إن هذا العمل المحزن لم يقم به همجي جاهل، وإنما حَبر مُثقف، ولم يقع في ظلام العصور الوسطى، ولكن في فجر القرن الـ16، وفى قلب أمة مستنيرة، تدين إلى أعظم حدّ بتقدمها إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها”.

ولم تتوقف مظاهر التضييق والإهانة على الموريسكيين المغلوبين عند هذا الحد فبعد 3 سنوات من الهزيمة فُرضت عليهم في عام 1495 ضرائب مرهقة جديدة أخلَّت بمبدأ “المواطنة” في المملكة الإسبانية الكاثوليكية، ثم بدأت مرحلة التنصير الإجباري التي طالب بها القساوسة والرهبان بُعيد السيطرة على غرناطة.

وأدّت عملية التنصير الإجباري التي كان يمارسها كاردينال غرناطة سيسنيروس في الشهور الأخيرة من عام 1499 إلى اشتعال نقمة الغضب، وانطلاق ثورة حي البيّازين، ففي هذا الحي تمركزت حركة التنصير في غرناطة، حيث حُول مسجده في الحال إلى كنيسة سُميت باسم “سان سلبادور”.

واشتعلت ثورة في ألمرية وغيرها من المناطق الأخرى وواجهها الإسبان بقوة وشراسة مفرطة، وأصبحت مساجد الأندلس التاريخية كنائس وكاتدرائيات يشاهدها الموريسكيون في حسرة بالغة.

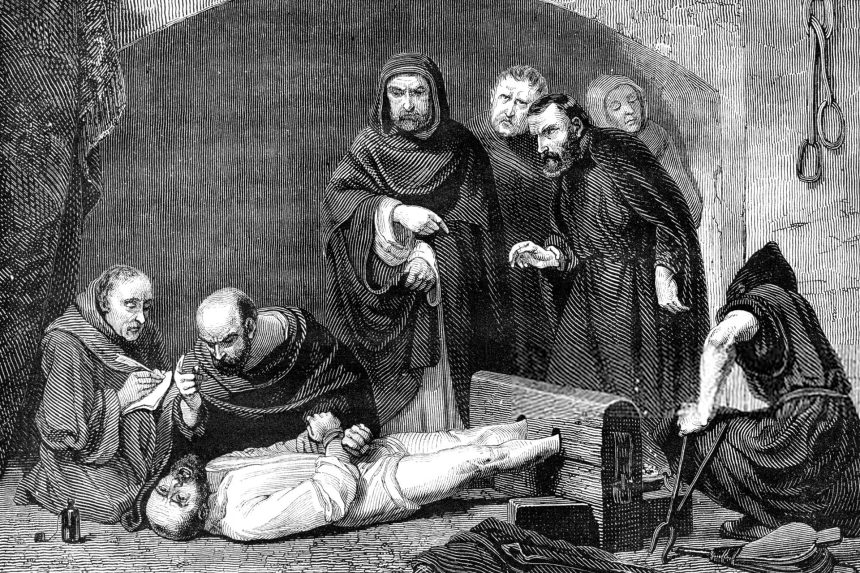

وأمام محاكم التفتيش، والموت بالقتل والإبادة والإحراق والإغراق وكافة أنواع الإهانة والتعذيب، وجد الأندلسيون الموريسكيون أنفسهم بلا حول ولا قوة. وتعطينا الرواية الإسلامية التي رواها مؤرخ معاصر لتلك الأحداث في كتابه “أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر” بحسرة بادية، تفاصيل ما جرى بقوله:

“دعاهم (أي ملك قشتالة) إلى التنصر، وأكرههم عليه فدخلوا في دينهم كرها، وصارت الأندلس كلها نصرانية، وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان، وفى مساجدها الصور والصلبان، بعد ذكر الله وتلاوة القرآن، فكم فيها من عين باكية وقلب حزين”.

ومنذ العقد الأول من القرن الـ16 الميلادي انقسم الموريسكيون إلى فريقين: الأول رضي بالتهجير والنجاة بدينه من الاضطهاد والتعذيب ومحاكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة الكاثوليكية بتأييد من ملك إسبانيا، والفريق الثاني رضي بالتنصر وظنّ أن إعلانه دخول المسيحية سيحميه من بطش محاكم التفتيش، وإهانة الإسبان، إما تنصرا حقيقيًا، وإما إظهارها وإخفاء دينه وإيمانه.

قوانين جديدة

ورغم ذلك صدرت العديد من القوانين الجديدة التي ظلّت تستهدف الموريسكيين مثل طريقة وشكل ملابسهم وقبول بعضها وتحريم أخرى، وتحديد شكل استعمال بعض الأدوات كالسكاكين التي يُخشى استعمالها أسلحة، وأخرى تدور حول منع الكتب العربية والتفتيش عليها ومصادرتها وإحراقها، وأخرى حول شأن ذبح الحيوانات وأن تكون على الطريقة المسيحية حصرًا.

هذه الإجراءات الصارمة كما نرى كانت نتيجة لسياسة خططت لها السلطات الرسمية التي قررت استئصال خصائص الثقافة الموريسكية كلها، كما حُرم على الموريسكيين العمل بمهنة الصرافة بهدف منع المساعدة التي يقدمونها للمجاهدين العثمانيين والجزائريين ممن وصفتهم الوثائق الإسبانية وقتئذ بـ”القراصنة”.

لقد أصبح الموريسكيون الذين آثروا البقاء في إسبانيا تحت التنصير والتبعية المطلقة في حسرة بالغة وهم “ينظرون إلى أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان، ويسجدون للأوثان، ويأكلون الخنزير والميتات، ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات، فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم”، كما يصف مؤرخ “أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر”.

ورغم هذه المأساة والتنصير القسري، ظل الشك يساور الإسبان من الموريسكيين، وعُقد في عام 1565م مجلس كنسي في غرناطة حوى قراره النهائي 9 مواد تدعو إلى مزيد من القهر والإكراه، ولم تترك أي مظهر من مظاهر ثقافة الموريسكيين إلا وغيّرته مثل اللغة والثياب واستخدام الحمّامات العامة والبقية الباقية من الشعائر الدينية كالطهارة والوضوء وغيرها.

كما نصح الأساقفة الملك باستئصال تلك الخصوصيات كلها، وطلبوا من محاكم التفتيش أن تُكثّف نشاطها وأن تفرض عقوبات أشد تناولت السكن وتغيير الديمغرافية الموريسكية، فقرروا إعادة توزيعهم وإسكان 12عائلة على الأقل من النصارى في كل قرية من قرى الموريسكيين، وأجبروا الموريسكيين على استقبالهم وتقديم أماكنهم ومساكنهم لهم ليكونوا رُقباء عليهم كل حين.

ومع كل هذه الإجراءات القمعية من محاربة الإسلام والموريسكيين وتنصيرهم والاستيلاء على أراضيهم وأقواتهم وتدمير ثقافتهم وتراثهم وملابسهم وحتى أسلحتهم الخفيفة التي يستخدمونها للأغراض الشخصية كالسكاكين، لم يقتنع الإسبان بتنصّر الموريسكيين، حيث رأوهم على الدوام مشكوكا في دينهم، وجاء قرار الطرد النهائي في عام 1609م ليغلق الباب على واحدة من أفظع الجرائم الغربية في حق الإسلام والمسلمين.

الغرب بين فلسطين والأندلس

لا شك أن هناك فوارق كبيرة بين قضيتي فلسطين والأندلس من ناحية الجغرافيا والتاريخ، فالأندلس كانت في بقعة نائية من العالم الإسلامي يفصلها عن محيطها وعمقها مضيق جبل طارق، بينما فلسطين تقع في قلب العالم العربي والإسلامي، والتاريخ أيضًا الذي وقعت فيه مأساة الأندلس يختلف عن تاريخ العالم المعاصر الذي بات أكثر إحكامًا وتنظيمًا من ناحية القوانين والإعلام وسهولة التواصل وسرعته.

ولكن كلتا التجربتين توضحان شيئًا مشتركًا يتمثّل في تعامل النظم السياسية الغربية بقسوة بالغة مع محنة المسلمين ومآسيهم، فبالأمس وقف العالم الغربي في معظمه وفي القلب منه بابا الفاتيكان يُحرض ملوك إسبانيا على استئصال شأفة الإسلام والمسلمين من الأندلس، وكان فرناندو وإيزابيلا وخلفاؤهما يرسلون للبابوية على الدوام بآخر الأخبار والمستجدات، وينتظرون منهم النصائح والتعليمات حتى تحقَّق الهدف النهائي بالإبادة والطرد.

وقد وقفت بريطانيا تفتح الباب للهجرة المليونية لليهود إلى فلسطين رغم اعترض أهلها وثوراتهم في أعوام 1929 و 1936 وما تلاها، وتغاضت عن تسليح اليهود حتى بالطائرات المقاتلة أثناء النكبة.

واليوم تقف الولايات المتحدة زعيمة هذا العالم الغربي بكل قوة وصلابة مع إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين بالتسليح الكامل البري والجوي والبحري لتعيد المأساة الأندلسية من جديد، ولا تقبل بأي حال من الأحوال أن يطمح الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة.

ففي 18 إبريل/نيسان الماضي 2024، تحدّت أميركا العالم كله، وأعلنت استخدام حق النقض “الفيتو”، ومنعت منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على الرغم من تصويت 12 دولة أخرى لصالحه.

والمآل الذي نعرفه من وقوف العالم الغربي كله مع إسبانيا في استئصالها للإسلام والمسلمين في الأندلس قديما قد أدى إلى انقضاء دولة المسلمين وتاريخهم بعد 8 قرون كاملة من الحضارة والعمران، وخسارة تراث ضخم تم إحراقه على مرأى من العالم، لم ينجُ منه إلا القليل.

واليوم تعيد إسرائيل الأمر ذاته بتدمير التراث الفلسطيني والإسلامي، وتريد الاستيلاء على ما تبقى من فلسطين في الضفة وغزة، بل وتُهيء الحكومة اليمينية المتطرفة نفسها ومريديها لتدمير المسجد الأقصى المبارك.

ففي فبراير/شباط الماضي خرج الحاخام إليشا ويلفنسون من أمام المسجد الأقصى وقال لطلابه: “في الواقع إن جنودنا يُقاتلون في غزة من أجل بناء الهيكل المقدّس، عندما تسقط غزّة سيأتي الخلاص وسيتم بناء الهيكل المقدّس”.

لقد أمدتنا التجربة الموريسكية بالعديد من التفاصيل التاريخية المؤلمة عن انهيار حضارة وذبولها، ولكنها أيضًا أمدتنا بخبرة تاريخية مهمة يمكن من خلالها استشراف مآلات المستقبل في تعامل هذا الغرب مع القضية الفلسطينية التي يريد محوها تمامًا من خارطة الوجود لصالح ربيبة الغرب وخادمة أهدافه (إسرائيل).