في فيلم أيام السادات للمخرج محمد خان، يظهر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (أدّى دوره الفنان الراحل أحمد زكي) وهو يجالس حلاقه ويحدثه عن المنافع الكبيرة التي قدمها للفلسطينيين بعد التوقيع على “اتفاقية السلام” مع إسرائيل، ذلك الكيان الذي اتخذته مصر عدوا لها منذ تمدده على أراضي فلسطين التاريخية وحتى التوقيع الرسمي على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في مارس/آذار 1979.

سيبرر السادات -وفق رواية الفيلم- فائدة “السلام” المصري الإسرائيلي للفلسطينيين بضرب مثال يفقهه الحلاق ويفهمه المستمعون والمشاهدون البسطاء. يقول السادات لحلاقه إن إسرائيل تشبه ذلك الرجل الذي سرق محلا للحلاقة، ولأنه قوي وصعب المراس، تمكن شخص وسيط من إقناعه بإعطاء كرسي واحد لصاحب المحل، ثم يطرح غاضبا سؤالا يعلم جوابه مسبقا، على الحلاق: “هل إذا تمكنت من استعادة كرسي لك، ستقول لي لا، أريد الصالون كاملا، أم أنك ستحاول البناء انطلاقا من الكرسي الذي تمكنا من الحصول عليه؟”.

يمكننا القول اليوم بما لا يدع مجالا للشك، إن المثال الذي طُرح على لسان السادات في الفيلم، بغض النظر عن مدى دقته التاريخية، لم يكن موفقا كثيرا، فالسارق تراجع عن وعده بمنح كرسي واحد لصاحب المحل الأصلي، وأصبح اليوم يريد الكرسي وأمواس الحلاقة والمياه والعطور.

أما حُجّة السارق، فهي وثائق مجهولة مدفونة في المحل تمنحه الحق في كل ذلك، لكن للمفارقة، لم يجدها أحد قبل ذلك ولم يجدها هو نفسه رغم تكسيره المحل كله فوق رؤوس أصحابه منذ عقود.

فخ أوسلو

الجميع وقع في الفخ، لا أحد ينسى تلك الصورة التاريخية لاتفاق أوسلو الشهير، الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات مُمثلا عن السلطة الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني” يظهر مبتسما وهو يصافح إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما بدا آنذاك صفحة جديدة في كتاب ما عُرف بـ”الصراع العربي الإسرائيلي”.

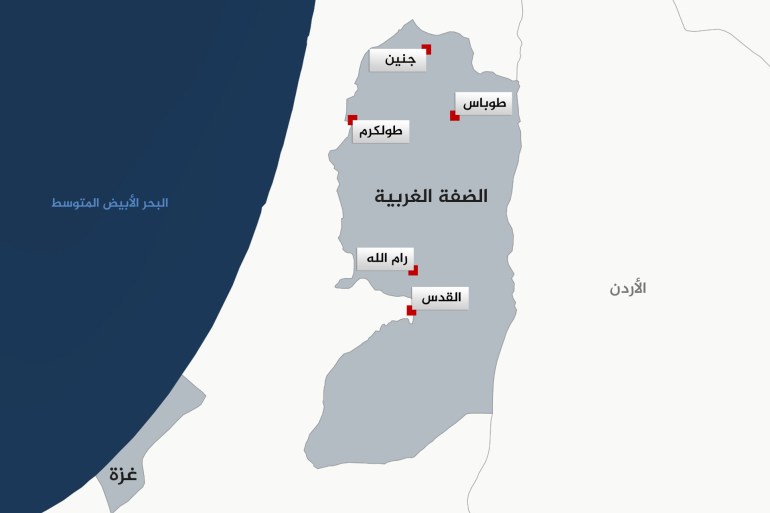

نص الاتفاق على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق. المنطقة “أ” وتشمل مراكز المدن، عدا القدس، وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، المنطقة “ب” التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية لكن مع سلطة مدنية فلسطينية، وأخيرا المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة مع صلاحيات مدنية محدودة للسلطة الفلسطينية، وهذه المنطقة تشكل نحو 61 بالمائة من أراضي الضفة الغربية.

نصت الاتفاقية أيضا، من باب التذكير، على أن إسرائيل ستنسحب من المدن الفلسطينية وفق خطة تدريجية تنتهي في أبريل/نيسان 1994، على أن تدشن خلالها مرحلة انتقالية تنتهي بتأسيس دولة فلسطينية. كان هذا الحلم الذي قبض “الصهاينة” ثمنه مقدما اعترافا من السلطة الفلسطينية بدولتهم. جاء الوقت المحدد من عام 1994، ولم يجر شيء من الطرف الإسرائيلي، وتوالت السنين وظل الحضور الإسرائيلي يتسع، والسيطرة الفلسطينية تتقلص.

أما ما حدث فعليا فهو أنه في 28 سبتمبر/أيلول 2000 اقتحم أرييل شارون المسجد الأقصى ليندلع على إثر ذلك ما عرف بانتفاضة الأقصى، أو الانتفاضة الثانية. وفي مارس/آذار 2002، اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مدينة رام الله لتصل حتى مقر الرئاسة الفلسطينية حيث كان يقيم الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتدمر محيط إقامته وتحاصره تماما حتى نُقل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عام 2004 إلى مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي حيث مكث حتى وفاته في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بطريقة غامضة.

وبعد مرور أكثر من عقدين على هذه الأحداث، ظلت الأمور على نصابها، ونعني هنا بنصابها أن لا شيء تغير، اتفاقيات ومفاوضات وتنسيق أمني أصبح “مقدسا” بين السلطة والاحتلال. لكن إسرائيل في الأخير تجتاح الضفة صباح مساء تحت ذريعة مطاردة “الإرهابيين الفلسطينيين” وتفكيك “البنى التحتية الإرهابية” تارة، ومنع الهجمات على “المدنيين الإسرائيليين” تارة أخرى، في حين تكمل السلطة الفلسطينية المهمة، وآخر فصول ذلك ما نشاهده الآن في مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات الضفة، الذي يعاني حملة أمنية باطشة تقودها السلطة بذريعة فرض القانون ونزع سلاح الخارجين عنه، في إشارة إلى المقاومين في المخيم.

بالتأكيد لا يسعنا في مقال واحد بسط الأسباب الكاملة لتمسك إسرائيل بالضفة الغربية، جيوسياسية كانت هذه الأسباب أو اجتماعية أو برغماتية داخلية، لكن الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو أن للدين سطوة كبيرة في هذا التوجه، وأن “إسرائيل الجديدة” لا ترى طريقة لبسط سلطانها إلا اقتفاء نبوءات “إسرائيل القديمة” التي شكلت فيها “يهودا والسامرة” حجر الأساس الذي يطالب به المُحتلّون اليوم، غير قانعين بما أخذوه عنوةً بالفعل من أرض فلسطين.

رواية خاصة

أجواء بديعة، تلال وجبال هادئة مكسوة بالعشب الأخضر، بيوت على الطراز الأوروبي لا تبدو منسجمة مع هذا المشهد البديع، من الواضح أنها لم تُبنَ لتكون في هذا المكان، هي أجواء مواتية لأولئك السياح الذين يقدمون من أجل الحصول على سكن مجاني لدى عائلة “محلية”، بين مزدوجين كبيرين.

وكما يخبرنا موقع “أوريان 21” هنا يحاول المستوطنون أن يظهروا بمظهر أهل الدار الكرماء، أحدهم يدعى “أوفير” يرى أن حياته في هذه الأراضي جاءت من أجل تحقيق حلم الطفولة في “أرض سامراء التي وعد بها اليهود في التوراة”، ولأن التوراة لم تذكر البطاطس الذي كان يزرعه أبوه في أميركا، لكنها ذكرت النبيذ، فقد جاء هو ليزرعه في أرض فلسطين.

لا يمكن عزل الاستيطان والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية عن الأسطورة الدينية اليهودية التي تضع المنطقة في أهمية دينية تفوق باقي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل اليوم، باستثناء القدس وحدها. لذلك يحاول أتباع الحركة الصهيونية نسج أسطورتهم الدينية حول هذه المنطقة التي يُفترض أنها تتبع قانونيا لدولة فلسطينية اتُّفق مسبقا على إنشائها بمباركة القادة الإسرائيليين أنفسهم في أوسلو وما بعدها.

يمكن الوقوف على الرواية الإسرائيلية حول الضفة في العديد من المصادر الرسمية وشبه الرسمية في إسرائيل، وهي نسخة تعمل بصورة غير مفاجئة على إثبات مشروعية دينية وتاريخية للوضع السياسي القائم حاليا، بل وتسويغ السيطرة الإسرائيلية على كل أراضي الضفة.

وتقول تلك الرواية بإيجاز مخل إن تاريخ الشعب اليهودي بدأ منذ حوالي 4000 سنة، حينما طلب الله من إبراهيم عليه السلام تأسيس شعب يؤمن بإله واحد، كما جاء في سفر التكوين، فقدم من أور الكلدانية إلى كنعان، وحينما حلت المجاعة بأرض كنعان استقر حفيده يعقوب أو “إسرائيل” مع أبنائه الاثني عشر وعائلاتهم في مصر، حيث عاشت ذراريهم كالعبيد وأجبروا على أداء الأعمال الشاقة.

تضيف المصادر الإسرائيلية أنه بعد قرون من العبودية، قاد نبي الله موسى عليه السلام بني إسرائيل إلى الخروج من مصر إلى “أرض إسرائيل الموعودة”، وقد “تجولوا” (لا ذكر في هذه النسخة للتيه، وهذا أمر مفهوم لعدم اقتناع الفكر الصهيوني بفكرة التيه الرباني المفروض) في صحراء سيناء أربعين عاما، حيث تبلورت هويتهم كشعب وأنزلت عليهم الأسفار الخمسة للتوراة.

وتزعم المصادر ذاتها أن “الإسرائيليين” فتحوا خلال القرنين التاليين معظم أنحاء “أرض إسرائيل”، وتخلوا عن حياة الترحال ليصبحوا فنانين ومزارعين وعمالا حتى ظهور “الفلستينيين” (الفلسطينيين)، الذين كدّروا السلم العام.

في عهد النبي الملك داود عليه السلام، سيبسط “بنو إسرائيل” سيطرتهم بعد دحر “الفلستينيين” -حسب الرواية الرسمية الإسرائيلية- وسيعقد عددا من المعاهدات مع ممالك مجاورة للاعتراف بسلطته “من حدود مصر والبحر الأحمر حتى ضفتي الفرات”. داخليا سيوحد نبي الله داود أسباط بني إسرائيل الاثني عشر في مملكة واحدة متخذا القدس أو أورشليم عاصمة له.

بعد وفاة نبي الله داود خلفه نجله الملك (النبي) سليمان، وواصل نهج توثيق العلاقات بينه وبين “الدول” المجاورة بالمعاهدات والمصاهرة، وتنسب هذه الرواية الإسرائيلية إلى يهود ذلك العصر إقامة مدن جديدة وتجديد مدن قديمة وإنشاء الهيكل الذي لا يزال أتباع الحركة الصهيونية يرغبون في هدم بيت المقدس لإنشائه من جديد.

ضفة كالشوكة

ليس هذا موضع تفنيد تلك الرواية الإسرائيلية التي تتجاهل أن العرب نزلوا أرض فلسطين قبل قرون من تلك الحقبة التي تؤرخ لها، فقد أفاض في ذلك العديد من المؤرخين، فما يعنينا هنا هو انعكاسات تلك الرواية على العقيدة اليهودية التي أصبحت تنظر إلى الضفة الغربية على أنها أرض موعودة لليهود، وهي الأرض التي عاش فيها أنبياء بني إسرائيل، والتي سيقدم منها المسيح، مخلص اليهود.

يطلق اليهود على الضفة الغربية اسم “يهودا والسامرة”، ويزعم المتدينون اليهود الصهاينة أن أرض الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لأجل بناء جبل الهيكل، لذلك انطلقوا في بناء ما يسمى “المذبح”، لنقله إلى المسجد الأقصى كمرحلة أولى في مخطط إعادة بناء الهيكل.

ويقول الحاخامات إن التنازل عن مناطق الضفة الغربية غير جائز وفق الشريعة اليهودية، وإن إعطاءها للعرب أشدّ حرمة؛ لذلك يعتبر الاستيطان جزءا من مهمة مقدسة لا يمكن إيقافها لأي سبب وتحت أي ذريعة، لا لذلك الرفض الكرتوني للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ولا للقلق الدولي والاستنكار الأمريكي والعقوبات الصورية الغربية. لكن فيما بين استيطان الأمس واستيطان اليوم، يبدو أن الأمر تغير ربما إلى الأبد.

من باب التمهيد والتوضيح، ينقسم اليهود وفق موقفهم من الحركة الصهيونية ومشروعها بشكل مختزل إلى نوعين، يهود صهاينة، ويهود غير صهاينة (تضم كل فئة متدينين وعلمانيين على السواء)، لكن المنتمين إلى الصنفين من الممكن أن يعيشوا داخل الأراضي المحتلة، أو خارجها.

منذ ظهور البذور الأولى لفكرة الصهيونية، ظهر الخلاف بين المتدينين اليهود تحديدا، فكان فريق كبير منهم يرفض السير وراء الصهاينة الأوائل الذين كانت غالبيتهم -وفق رؤية المتدينين- من العلمانيين والملحدين الذين يوظفون الأسطورة الدينية من أجل تحقيق مشروعهم الاستيطاني في فلسطين، بعد أن فشلت خطط التوطين السابقة لليهود في دول أخرى مثل أوغندا والأرجنتين.

في مواجهة هؤلاء برزت فئة أقل وزنا من المتدينين الذين أيدوا الحركة الصهيونية لكنهم كانوا محل سخرية من طرف الصهاينة العلمانيين، وموضع “تبديع” من أقرانهم اليهود المتدينين، غير أن هذه الفئة الهامشية ستتمدد مع الوقت وتكتسب العديد من الأتباع داخل إسرائيل، الذين سيعتنقون مذهب الحاخام “تسفي يهودا كوك”، الرجل الذي خط خطا مختلفا، اعتبر خلاله أعداءه العلمانيين جنودا لله وأداة سيُمضي الرب من خلالها إرادته في إعادة “شعبه المختار” إلى الأرض المقدسة.

مع مرور السنوات سيتمكن الصهاينة المتدينون من كسب أرضية واسعة في مجالات السياسة والديموغرافيا والمجتمع، لدرجة وصولهم اليوم إلى مصاف القيادة العليا لدولة الاحتلال على غرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. يقترن هذان الاسمان تحديدا بمسألة الاستيطان، ويتبادلان الأدوار في دعم المستوطنين، ويتبنيان مشروعا شاملا لاستيطان الضفة الغربية وضمها في نهاية المطاف.

يعد صعود سموتريتش وبن غفير تتويجا لمسيرة الصهيونية الدينية التي نجحت في البداية في ترويج وفرض قراءتها الدينية حول أن عودة المسيح المخلص ترتبط بعودة اليهود إلى أراضي “يهودا والسامرة” قبل أن تحول هذه الرؤية الدينية إلى مشروع سياسي جوهره تغيير ديموغرافيا الضفة الغربية عن طريق المستوطنات. ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء المستوطنون متدينين أو مؤمنين بنبوءات التوراة، المهم أن يكونوا على استعداد لاستيطان هذه الأرض ليتحولوا إلى “ترس” في خطة الرب وطريق لوعوده بمنح اليهود هذه البقعة المقدسة من الأرض.

تعددت الطرق والضّمُ واحد

المفارقة، أنه حتى الحكومات العلمانية الصهيونية، التي تقف على الجانب المقابل تماما لليمين الديني لم تكن أقل شراهة لابتلاع أراضي الضفة ودعم الاستيطان، وطرد العرب منها أو معاملتهم مواطنين من الدرجة الثانية، لكن أسبابهم في ذلك كانت قومية وإستراتيجية في المقام الأول.

هذا التيار، الذي يمثله اليوم حزب “ميرتس” وحزب “العمل” القديم الذي قاد بنفسه عمليات السلام مع الفلسطينيين ووقع على اتفاقية أوسلو، أصبح يرى أن كل تلك الاتفاقات والمعاهدات غير قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، وأن حل الدولتين الذي تفتقت عنه أوسلو أصبح مستحيلا وبالتالي فإن الحل البديل هو بناء جدار فاصل جديد بين التجمعات الاستيطانية الكبرى وباقي المناطق في الضفة، ثم فصل المناطق العربية المحيطة بالقدس بهدف ضمان أغلبية لليهود في عاصمة فلسطين التاريخية.

هناك أصوات أخرى في اليسار أقل تأثرا بلوثة اليمين مثل عمير بيرتس وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الأسبق الذي يرفض فكرة الضم الأحادي الجانب (أن تقرر إسرائيل ضم الضفة دون عودة للطرف الفلسطيني)، لكنه يجهر بقبول فكرة الضم القائم على تنسيق وتوافق مع الفلسطينيين وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وهذا الرأي المتطرف والإقصائي بحق الفلسطينيين، هو اليوم للمفارقة أكثر الآراء اعتدالا في الطيف السياسي الإسرائيلي.

نفس وجهة النظر يتبناها حزب “أزرق وأبيض” الذي كان مصنفا ضمن اليمين الكلاسيكي قبل أن يتزحزح تصنيفه يسارا بسبب جنوح الطيف السياسي الإسرائيلي برمته إلى أقصى اليمين. يرى الحزب أن التوجه الصدامي في ضم الضفة الغربية ربما لا يكون مفيدا، لذلك يرى أهمية الضم وفق ترتيب سياسي وليس بشكل أحادي الجانب، وله في ذلك أسباب كثيرة على رأسها إتمام العملية بأقل قدر ممكن من الصدام السياسي والمقاومة من قبل الفلسطينيين، واستمالة الأحزاب العربية الناشطة في الداخل المحتل.

بعيدا عن تلك الأفكار المرتبكة والمترددة لليسار الإسرائيلي الجديد تبدو رؤية اليمين أكثر وضوحا وحسما. على سبيل المثال، يرى حزب البيت اليهودي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ووزير المالية الحالي سموتريتش أنه لا مجال لإقامة أي دولة فلسطينية في الضفة الغربية لما قد يشكله ذلك من خطورة على أمن “إسرائيل”.

يجهر الحزب بتلك الرؤية علنا منذ 2009، أي قبل سنوات من انخراطه في أي ائتلاف حكومي. وبحلول عام 2014، اقترح بينيت أن يترك للفلسطينيين تنظيم أنفسهم في مناطقهم بالضفة الغربية بالتنسيق مع إسرائيل، بشرط ألا تقوم في هذه المنطقة دولة ذات حدود أو دولة تمتلك سلاحا وألا تكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزءا من أي اتفاق.

يتضمن اقتراح بينيت أيضا تخفيف الحواجز التي تفصل مناطق الضفة الغربية بعضها عن بعض لتسهيل حركة السكان، وتحقيق سلام اقتصادي مع الفلسطينيين ثم أخيرا وليس آخرا ضم مستوطنات الضفة والمناطق “ج” كاملة بشكل نهائي، وتفعيل القانون الإسرائيلي عليها.

يرى الحزب أن ضم المنطقة “ج”، التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وتشكل معظم مساحة الضفة الغربية، هو خطوة ضرورية، وقبل ذلك سهلة ومنخفضة التكاليف. والأهم من ذلك أنها ستمهد الطريق لشرعنة بقية المستوطنات وضمها رسميا إلى إسرائيل.

ولكن على النقيض من تلك الرؤية الواضحة لحلفائه، يبدو أن حزب الليكود، الملك الحقيقي في إسرائيل بزعامة “بيبي” نتنياهو لا يمتلك أي خطة حقيقية لحل الصراع، بل يحاول تسييره بطريقة تكتيكية تتغير حسب الوضع القائم، وهو النهج الذي سار عليه نتنياهو منذ عودته إلى السلطة عام 2009.

بيد أنه رغم ذلك، هناك فكرة وحيدة واضحة جدا في رأس نتنياهو، مفادها أنه لا يجوز بأي حال السماح بقيام دولة فلسطينية بأية صيغة ممكنة. وفي زيارته لواشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، مهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي لإمكانية التحرك الأحادي الجانب لضم الضفة الغربية لمنع قيام دولة ثنائية القومية، لأن القدس، وجبل الهيكل، من وجهة نظره مناطق غير قابل للقسمة على اثنين.

في غضون ذلك، دعم نتنياهو الاستيطان لعلمه بأن حلفاءه المستقبليين يوجدون هناك، وتطورت سياساته من مجرد الدعم إلى المطالبة بضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، مقدما نفسه بوصفه حاملا لمشعل الحلم الصهيوني، ورافعا رايات الاستيطان بغية دغدغة مشاعر المستوطنين في الاستحقاقات الانتخابية.

صفحة جديدة.. تماما

تعطي إسرائيل منذ تأسيسها كدولة نوعين من الوعود، إذ تعِد الفلسطينيين بالسلام والجوار الحسن والاعتراف بحقهم في الوجود، وقد تمضي من أجل هذه الوعود الاتفاقيات الدولية وتلتزم بها أمام الأمم المتحدة وتُشهد المجتمع الدولي عليها، لكن هذه الوعود التي تعطيها إسرائيل للأغيار لا تحبذ كثيرا الالتزام بها. وهي تفضل الالتزام بالوعود التي تعطيها لشعبها، تلك التي تقدمها وتلتزم بها مهما كانت التكلفة.

منذ تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي في 29 نوفمبر/كانون الثاني من عام 2022، بدأت وتيرة المشروع الاستيطاني تجري بسرعة كبيرة. يمكن تمييز معالم هذه الفترة الجديدة وفق 3 أهداف إسرائيلية أساسية هي: ضم أراضي المنطقة “ج” وفرض السياسة الإسرائيلية عليها، ورفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن خلال العقدين القادمين، وأخيرا الابتعاد عن فلسفة الجنرالات القديمة التي تقيد طموحات إسرائيل التوسعية بسلاسل القبول الدولي، وإطلاق العنان لطموحات الأيديولوجيين من تيارات اليمين المتطرف من أمثال سموتريتش وبن غفير.

لا شيء أكثر وضوحا في التعبير عن التوجه الحكومي الإسرائيلي مما جاء في مقدمة المبادئ التوجيهية للحكومة الإسرائيلية التي تقول إن “للشعب اليهودي حقا حصريا لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، وتتعهد بأن “تعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل بما يشمل الجليل والنقب، والجولان، ويهودا والسامرة”.

عملت حكومة نتنياهو على تحقيق كل كلمة جاءت في هذا التعهد على أرض الواقع. في البداية أنشأت إدارة للمستوطنات، وهي هيئة حكومية تتبع لوزارة الدفاع، تقدم تقاريرها للوزير بتسلئيل سموتريش مباشرة، اليهودي الصهيوني المتحمس الذي يرى أن إرث أنبياء إسرائيل يقع هنا، في يهودا والسامرة كما يدعوها هو، والضفة الغربية كما يطلق عليها العالم أجمع.

أُنيط بهذه الهيئة الكثير من المهام منها تسيير عمل الإدارة المدنية، وإدارة التخطيط، وإنفاذ القانون عبر تنفيذ عمليات هدم البناء “‘غير المرخص” وتولي إدارة الأراضي. للسهر على كل هذا تم تعيين يهودا إليهاو رئيسًا للمستوطنات، وهو شريك سموتريتش في تأسيس منظمة ريغافيم السيّئة السمعة، الداعمة لجهود المستوطنين.

ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة اليمينية الجديدة ذات الهوى الاستيطاني، نقل مهمة الاستشارة القانونية بشأن الاستيطان من الجيش إلى سلطة مدنية وهو قرار له ما بعده. منذ سنوات كان جيش الاحتلال عقبة تحول دون المصادقة على بعض السياسات الاستيطانية وتنفيذها في الضفة الغربية، ليس حبا في الفلسطينيين طبعا، بل لأن مستشاريه القانونيين يرون أن أي توسع من هذا النوع قد يسبّب مشاكل لحكومة الاحتلال أمام القانون الدولي.

ساهمت هذه الخطط الإسرائيلية في إشعال فتيل النيران في الضفة الغربية غير ما مرة، لكن عجلة الزمن لم ترجع إلى الوراء، إذ بدت إسرائيل سائرة في طريق لا عودة منه: الضم الكامل للضفة الغربية وإجهاض أية خيالات فلسطينية بإقامة دولة، أي دولة، ولو كانت دولة منزوعة السلاح وتعتنق التنسيق الأمني وتختار إسرائيل نفسها القائمين عليها والآمرين الناهين فيها.

حاولت إسرائيل قبل أسابيع من انطلاق عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 اجتثاث العمل المقاوم من المدن والمخيمات بالضفة الغربية، فانطلق الكثير من العمليات النارية التي يقودها جيش الاحتلال والتي كانت منها عملية “البيت والحديقة” التي عرفتها مدينة جنين في يوليوز/تموز 2023.

وبسبب الفشل العسكري للقوة الإسرائيلية في هذا الأمر، بدأت دولة الاحتلال العمل بإشراف أميركي وتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبعض الدول الجارة على طرق يمكن من خلالها إنهاء “التمردات الداخلية الفلسطينية”. بيد أن طوفان الأقصى أطاح تماما بجميع الخطط الإسرائيلية ووضع إسرائيل في وضعية ليست سهلة أبدا، خصوصا بعد توسع العمل المقاوم الذي انطلق من غزة ليصل إلى الضفة الغربية نفسها بل وإلى الداخل الفلسطيني المحتل.

أخذت دولة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر على عاتقها التصعيد العسكري في الضفة الغربية تحت ذريعة “حماية أمن المستوطنين”، وغالب هذه العمليات تركزت في جنين ونابلس وطولكرم. واتخذ الجيش الإسرائيلي عددا من الخطوات الانتقامية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال مئات الطرق التي تربط المدن والبلدات الفلسطينية بالطرق الرئيسية في الضفة الغربية، وأوصد جيش الاحتلال عددا من البلدات الفلسطينية. ومؤخرا انتقلت راية القمع إلى السلطة الفلسطينية التي تشن حملة في جنين لا تقل ضراوتها عن الحملات الإسرائيلية، إن لم تزد عليها.

لم يكن بالإمكان مطلقا إيجاد صيغة هدوء في الضفة الغربية بسبب القمع الشديد للفلسطينيين والحرية المستفزة التي أصبح يتمتع بها المستوطنون أكثر من أي وقت مضى، دون نسيان الفكرة الدينية التي أصبحت حاضرة أكثر من أي وقت مضى، إذ إن السيطرة على الضفة الغربية وتهويدها تماما وإفراغها من أي حضور فلسطيني أصبحت هدفا إسرائيليا مصرحا به ولا يخفيه أحد، ولعل التحشيد الديني الذي يقوده الوزيران بن غفير وسموتريتش يبوح بكل الأهداف.

يرى الصهاينة المتدينون أن الحل الحقيقي لصراع الضفة، الديني في أصله وجوهره والديموغرافي في طبيعته، يكمن في عودة “يهودا والسامرة” كاملة إلى الحضن الإسرائيلي، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق إفراغها من أي حضور عربي أو إسلامي، وبالتالي فإن ترحيل العرب عنوة هو الكفيل بتحقيق “الوعد الإسرائيلي الإلهي” في الحكم من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.

وهو وعد مزعوم يمنح “أرض الملاحم” لعصابات تسعى لتحقيق حلمها على حساب دماء مئات الآلاف من الأبرياء من أطفال رُضّع وشيب رُكّع ونساء ثكالى لا يبالي جيش الاحتلال والمستوطنون بقتلهم وطردهم من أرضهم على طريق حلم العودة إلى “يهودا والسامرة”.