من المهم أن ندرس ونتفهم مسار تطور السينمات الصهيونية في مراحلها المختلفة، بعد أن فرض مسارُ الأحداث السياسية المتعاقبة -خلال الـ70 عاما الماضية- على صناع السينما في الغرب تغييرَ أنماط إنتاجاتهم، وإدخال الكثير من الأفكار التي تجعلها مقبولة لدى المشاهدين في الغرب.

بعد حرب يونيو/ حزيران 1967، لم يعد ممكنا أن تستمر هوليود في تقديم أفلامها النمطية الدعائية حول أسطورة “ديفيد” الصغير الشجاع الذي استطاع قهر “جوليات” العملاق العربي الكبير، فقد انكشف في أعقاب تلك الحرب زيف الأسطورة التي روج لها الصهاينة طويلا عن إسرائيل، تلك الدولة الصغيرة “المسالمة” التي تعيش في محيط عربي كاسح القوة، ويرغب العرب بإلقائها في البحر.

فلم تعد هذه الأسطورة قادرة على إقناع المشاهدين في الغرب، بعد أن رأوا بأعينهم إسفار إسرائيل عن وجهها القبيح، حين أصبحت قوة احتلال عسكري غاشم لأراضي ثلاث دول عربية، وقوة قهر وتسلط على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ومع بروز حركة المقاومة الفلسطينية على الساحة الدولية والتأييد الكبير الذي حظيت به في العالم، أصبحت هناك ضرورة لظهور صورة أخرى جديدة، ترتكز على الصورة النمطية التقليدية للعرب، فتظهرهم شعوبا بدائية مناقضة للحضارة الأوروبية ولإسرائيل التي تأسست على شاكلة الغرب “المتحضر”.

وصم الإرهاب.. بناء الصورة النمطية للعرب في هوليود

كان البديل الذي تبنته السينما الصهيونية في هوليود، هو تشويه الفلسطينيين والطعن في حركة المقاومة الفلسطينية، وإظهارها أمام العالم حركةً “إرهابية” تسعى لتقويض الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وتحاول تدمير إسرائيل بالإرهاب، بعد أن عجزت الدول العربية عن تدميرها بالحرب النظامية.

سادت هذه الفكرة الدعائية الصهيونية في السينما الغربية، وحتى في الإعلام الغربي بمجمله منذ بداية السبعينيات، مع تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية داخل وخارج الأرض المحتلة، فكانت -ولا تزال- تُسهم في تشتيت الأنظار عن الخطر الحقيقي الذي يعوق تحقيق السلام في المنطقة، وهي تُتخذ أيضا وسيلة تبرر لأجهزة المخابرات الإسرائيلية شن حملات التصفية على قادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج.

يرى الكاتب “ليستر فريدمان” في كتابه “الصورة اليهودية في الفيلم الأمريكي”، أن عدد الأفلام التي تسعي لتجميل صورة إسرائيل بشكل مباشر، قد تناقصت خلال حقبة السبعينيات، نتيجةً لعدة عوامل من بينها:

أن السينمائيين الأمريكيين بدؤوا يضعون في حساباتهم المقاطعة العربية لأفلامهم المعادية للعرب والمؤيدة لإسرائيل على طول الخط، وأن السينمائيين اليهود في هوليود أصبحوا يتوجسون من صنع أفلام يمكن اتهامها بسهولة بالتحيز والعنصرية، إذا ما صورت الإسرائيليين بصورة إيجابية والعرب بصورة شريرة. كان هناك تخوف من أن يؤدي إبراز وجهة النظر العربية في الأفلام إلى إغضاب اليهود والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى كان السلوك الأمريكي تجاه إسرائيل قد أصبح أقل وضوحا خلال السبعينيات مما كان عليه في الستينيات، فقد كان هناك كثيرون في الولايات المتحدة بدؤوا يرون أن إسرائيل هي العقبة أمام استقرار السلام في الشرق الأوسط.. وبدأ آخرون في تأييد “مزاعم الفلسطينيين”.

تفادي صنع الأفلام “شديدة الانفجار”.. هواجس المقاطعة العربية

يرى الكاتب “ليستر فريدمان” أن بعض الأمريكيين بدؤوا يرون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يخلق ذريعة لدى الدول العربية، لوقف تدفق النفط الذي يحتاج الأمريكيون إليه بشدة، وكانت هناك قناعة بأن صنع فيلم دعائي عن إسرائيل، قد يكفي لدفع العرب إلى وقف ضخ النفط زمنا معينا. ولم يكن هناك منتج سينمائي مستعدا للمغامرة وتحمل النتائج، ولذا اختارت هوليود أن تتفادي صنع أفلام “شديدة الانفجار”.

ومع أن تحليل “فريدمان” يرى أن مبدأ المقاطعة العربية والتهديد بوقف ضخ النفط، قد يثمر في كبح الاندفاع الفني والإعلامي الأمريكي وراء تأييد إسرائيل، فإن ما حدث في الواقع كان مختلفا، فقد فشلت المقاطعة العربية سينمائيا، نتيجة اعتمادها على مبدأ “العقاب” وحده، مع محدودية تأثير السوق السينمائية العربية على الإنتاج الغربي، والفشل التام في القيام بدور إيجابي في دعم السينمائيين الغربيين الذين يتبنون القضية الفلسطينية، التزاما بالدفاع عن مبادئ إنسانية عامة، أو انطلاقا من مواقف سياسية ترفض القمع والاحتلال والعدوان، وتطرح تحفظات حول العقيدة الصهيونية، بل حول التكوين السياسي والاجتماعي الإسرائيلي نفسه.

إضافة إلى هذا، كان هناك فشل واضح في طرح مشروع عربي إعلامي وسينمائي بديل، يحقق شروطا أفضل للإبداع في ظل مناخ ديمقراطي، مع بقاء النظرة التقليدية القائمة التي ترى أن السينما ليست من أولويات “النضال” في المرحلة الحالية.

وظلت ردود الفعل العربية تتراوح ما بين منع الفيلم أو منع التعامل مع الممثلين المشاركين فيه، والاحتجاج في أحوال نادرة إلى المسؤولين السياسيين الغربيين، استنادا إلى تصور لا علاقة له بواقع الأمور، وهو أن مؤسسة الدولة في الغرب تملك التحكم المطلق فيما يبثه الإعلام، أو فيما يصنعه المنتجون السينمائيون، وهو ما يعكس فشلا في فهم طبيعة الآليات التي تحكم مسار العملية الإعلامية والفنية في الغرب، وما يشملها من تعقيدات.

والحق أن هوليود لم تتوقف عن تقديم الأفلام المناصرة لإسرائيل أو للصهيونية، ولكنما أدخلت بعض التعديلات عليها، لكي تناسب الظروف السياسية الجديدة، فبدلا من التركيز على الدعوة التقليدية إلى هجرة اليهود نحو “أرض الميعاد”، بدأت الأفلام تركز أكثر على القوة الإسرائيلية المتمثلة في حنكة ومهارة رجال “الموساد”، وإظهار أن باستطاعتهم ضمان أمن إسرائيل، وحتى أمن العالم الغربي “المتحضر” بأسره.

وبدأت هوليود أيضا في الترويج لفكرة أن الإسرائيليين يرغبون في تحقيق السلام، وأن هناك من الطرف العربي من يشاركونها نفس الرغبة، لكن الأغلبية العربية الرافضة أو “المتطرفة” تقف عقبة أمام السلام وتتبنى الإرهاب.

محاربة الساسة “المعتدلين”.. نزعة لترسيخ الصورة النمطية

كان بعض صناع الأفلام قد تبنوا الترويج لفكرة وجود أطراف وشخصيات عربية “معتدلة”، تريد تحقيق السلام مع إسرائيل، وتتعرض بسبب ذلك إلى “إرهاب” العناصر المتطرفة في السبعينيات، وقد تجلى ذلك في فيلمين ظهرا قبل زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل وما ترتب عليها من توقيع اتفاقيات “كامب ديفيد” في نوفمبر عام 1979.

الفيلم الأول هو فيلم “ملف القدس” (Jerusalem File) وهو من إخراج “جون فلين” (1972) وإنتاج شركة “مترو”. ويصور المحاولات التي يبذلها طالب إسرائيلي يدعى “يال”، لإجراء اتصالات مع مسؤول عربي يدعى “رشيد”، كان يقضي عطلته في إسرائيل، وذلك من أجل تقريب وجهتي النظر وتحقيق السلام. ولكن رجل المخابرات الإسرائيلية “صامويلز” يستغل الفرصة، ويجنّد “يال” للتجسس على الجانب الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى يحذّر أستاذ جامعي يهودي “يال” من مغبة محاولته، ولكن الطالب الإسرائيلي ينجح في الاتفاق على عقد لقاء بين الفلسطينيين “المعتدلين” والإسرائيليين، لمناقشة مبادئ تحقيق السلام، لولا أن جماعة فلسطينية مسلحة أغارت على مكان الاجتماع وقتلت الجميع. وبذلك تصدق نبوءة الأستاذ اليهودي، ويصبح موقف عميل الموساد مبررا في ضرورة استخدام العنف لمواجهة الفلسطينيين.

أما الفيلم الثاني فهو بعنوان “الرجل التالي” (The Next Man) الذي أخرجه “ريتشارد سارافيان” (1976)، وهو قريب من فيلم “ملف القدس” في تجسيده لشخصية مسؤول عربي يسعى لتحقيق السلام مع إسرائيل، تبوء محاولاته بالفشل بسبب “التطرف” الفلسطيني.

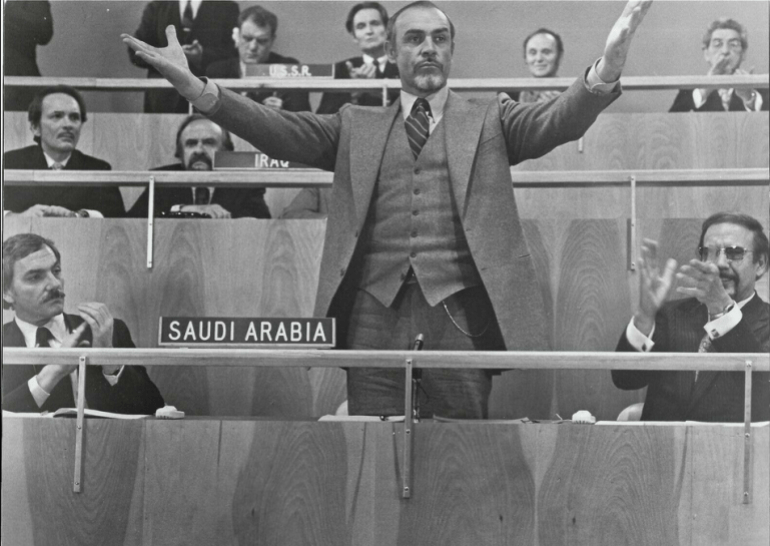

تدور أحداث الفيلم في جزيرة منعزلة يقضي فيها خليل عبد المحسن (الممثل شون كونري) فترة للعلاج في إحدى المصحات. وهو وزير في دولة عربية نفطية ثرية، ورجل إنساني النزعة، يدير مصالح بلاده في منظمة “الأوبك” بكفاءة، وكان يحاول التنسيق لتحقيق تعاون بين “الأوبك” وإسرائيل، ولكنه لقي مصرعه قبل أن يحقق ما كان يصبو إليه، بعد إلقائه كلمة في الأمم المتحدة، مليئة بعبارات التعاطف مع إسرائيل والتشديد على ضرورة التعاون معها.

أفلام عنتيبي.. سلسلة من الأعمال السينمائية الرديئة

في عام 1977، ظهرت أربعة أفلام صهيونية دفعة واحدة، ثلاثة منها عن غارة القوات الخاصة الإسرائيلية على مطار عنتيبي في يوليو/ تموز 1976، لإطلاق سراح ركاب طائرة شركة “العال” الإسرائيلية، التي اختطفتها مجموعة فدائية فلسطينية، وحولت مسارها إلى أوغندا.

أفلام عنتيبي من النوع الذي يمكن أن نطلق عليه “أفلام المناسبات” الحماسية الدعائية، وهي أفلام ليست ذات وزن حقيقي، وكان أولها “نصر في عنتيبي” (Victory at Entebbe) الذي أخرجه “مارفين شومسكي” (1976)، وهو فيلم تليفزيوني (150 دقيقة).

ظهر هذا الفيلم بعد ستة أشهر من الحادثة، وقد شارك فيه عدد كبير من الأسماء اللامعة في هوليود، منهم “كيرك دوغلاس” و”هيلموت بيرغر” و”إليزابيث تايلور” و”أنتوني هوبكنز” و”ريتشارد دريفوس”، ومع هذا فقد كان فيلما رديئا مملا، يحاول مخرجه استغلال الحادثة لفتح ملف اليهود والنازية مرة أخرى، ويربط بين شخصيتي “هتلر” وعيدي أمين ربطا ساذجا وغير مقنع.

أما الفيلم الثاني “غارة على عنتيبي” (Raid on Entebbe) الذي أخرجه “إرفين كيرشنر” (1977)، فلا يقل رداءة عن الفيلم الأول، وإن تميز عليه بتصوير مزيد من التفاصيل، ومحاولته إضفاء الإنسانية على مواقف الأطراف المتصارعة.

وأما الفيلم الثالث “عملية ثندربولت” (Operation Thunderbolt)، فهو من إنتاج إسرائيلي ومن إخراج “مناحيم غولان” (1977)، وقد صُنع بغرض الاستهلاك المحلي، ويصور تفاصيل الحادثة وردود فعلها على الإسرائيليين، مشيدا بدور الموساد والقوات الخاصة الإسرائيلية بطريقة دعائية مباشرة.

أما الفيلم الرابع، فهو فيلم خيالي تماما، يتخذ عمليات المقاومة الفلسطينية في الخارج مبررا لممارسات “الموساد” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والإيحاء بوجود مخطط فلسطيني لإرهاب الشعب الأمريكي. وهو فيلم “الأحد الأسود” (Black Sunday) الذي أخرجه “جون فرانكنهايمر” (1977).

“الأحد الأسود”.. إخراج رفيع وغوص في العوالم النفسية

فيلم “الأحد الأسود” هو فيلم أخرجه “جون فرانكنهايمر”، وقد أدى أدوار البطولة فيه “روبرت شو” و”بروس درن” و”مارتا كيلر”. وهو أكثر هذه الأفلام أهمية بسبب إمكانيات مخرجه الفنية العالية، ورسالته السياسية المغلفة بأسلوب سينمائي مثير يجذب المشاهدين، معتمدا على رواية محكمة للكاتب الأمريكي “توماس هاريس” المعروف برواياته البوليسية المثيرة.

يعتمد السيناريو على التحليل النفسي الذي يحاول إقناع المتفرج بالدوافع الكامنة وراء تصرفات الشخصيات، لكن التحليل النفسي يخضع هنا للخلفية السياسية، ويجعل الشخصيات تتمحور بين الخير والشر، تبسيطا للرسالة السياسية الصهيونية التي يبثها الفيلم.

هناك ثلاث شخصيات رئيسية، الأولى هي “داليا إياد” (الممثلة مارتا كيلر)، وهي فلسطينية من مواليد حيفا، قضت طفولتها في معسكرات اللاجئين، وشهدت مصرع أمها واغتصاب الإسرائيليين لأختها، فانضمت لمنظمة “أيلول الأسود” بدافع الانتقام الشخصي والحقد الأسود المدمر.

والشخصية الثانية هو “ديفيد كوباكوف” (الممثل روبرت شو) رجل الموساد، وهو يهودي بولندي من الذين ذاقوا العذاب بمعسكرات الاعتقال النازية في الحرب العالمية الثانية، ثم هاجر إلى فلسطين بعد الحرب، وشارك في الحروب الثلاث التي خاضها الإسرائيليون ضد العرب.

وأما الشخصية الثالثة فهو “مايكل لاندر” (الممثل بروس درن)، وكان طيارا في الجيش الأمريكي، وقد شارك في حرب فيتنام ووقع في أسر الفيتناميين، وبعد عودته إلى أمريكا حوكم عسكريا، ثم أُعفي من الخدمة، بسبب تعاونه مع “العدو” الفيتنامي تحت تأثير عمليات “غسيل المخ” التي أجريت له. وهو مدفوع في سلوكه تجاه المؤسسة الأمريكية بدافع الانتقام، بعد أن وصل إلى مرحلة الهذيان المحموم والخلل العقلي المطلق.

تفجير الفريق الإسرائيلي والرئيس.. نقل المعركة إلى أمريكا

يدور موضوع “الأحد الأسود” حول الصراع بين المقاومة الفلسطينية والموساد الإسرائيلي على الأراضي الأمريكية. ويبدأ الفيلم في بيروت، فيعرض مشاهد قبل كتابة عناوين الفيلم، فنرى أفراد إحدى خلايا منظمة “أيلول الأسود” يعدون رسالة مسجلة، لكي تحملها داليا معها إلى الولايات المتحدة، ثم تسلمها للأمريكيين بعد أن تنجح العملية التي تعتزم المنظمة القيام بها في أمريكا.

وفجأة تهاجم مجموعة من الموساد بقيادة الضابط “كوباكوف” مكان الخلية، ويقتلون أفرادها جميعا، ما عدا داليا التي يتردد “كوباكوف” في إطلاق النار عليها وهي في الحمام، شفقةً بها لكونها امرأة، فتتمكن من الهرب، ثم تنجح تتسلل إلى أمريكا، ويتعاون “كوباكوف” ومُساعده مع رجال المباحث الفيدرالية، لمعرفة الهدف الذي تعتزم المنظمة الفلسطينية مهاجمته.

ومن ناحية أخرى تستغل داليا علاقتها بـ”مايكل لاندر”، وتجنّده لإعداد قنبلة مبتكرة تحمل شحنة هائلة من المتفجرات، تمهيدا لتفجيرها فوق الملعب الرياضي في لوس أنجلوس، أثناء مباراة كرة القدم التي سيلعبها الفريق الإسرائيلي في نهائيات الدورة الأولمبية العالمية، وبوجود نحو 100 ألف متفرج، منهم الرئيس الأمريكي نفسه. والمفروض أن “مايكل” هو الذي سيقود المنطاد الضخم الذي ينقل المباريات لحساب شركة تلفزيون يعمل فيها.

يبذل “كوباكوف” كل جهده لإقناع المباحث الفيدرالية بخطورة الأمر، ولكنه لا يستطيع أن يحدد الهدف المنتظر، فيتعقب مسؤولا سياسيا عربيا في أمريكا، ويهدده حتى يرشده إلي مكان داليا. أما فيصل -وهو قائد المنظمة الفلسطينية- فيحاول أن ينصح داليا بإلغاء العملية بعد أن بدأ يشعر بالخطر، لكن “كوباكوف” يطارده في ميامي، ويقتله في تبادل لإطلاق النار.

يقترب موعد العملية، ولكن قبل إقلاع “مايكل” بالمنطاد الذي يحمل القنبلة، تصدر تعليمات باستبداله، فيقتل الطيار البديل بالتعاون مع داليا، ويقلع الاثنان بالمنطاد. وعندما يجد “كوباكوف” وثيقة في غرفة فيصل بالفندق، ثم يكتشف جثة الطيار قرب الملعب الرياضي، تتضح له الحقيقة، فيقتل بطائرة مروحية داليا و”مايكل” في اللحظة الأخيرة، ويزيح المنطاد بعيدا عن سماء الملعب، حتى ينفجر فوق البحر.

خبير الإرهاب الضليع والمنتقمة المعقدة.. سطحية الفيلم

يمزج الفيلم بين موضوع “الإرهاب” الذي يجعله فلسطينيا بالضرورة (مشيرا إلى ضلوع اليابانيين فيه أيضا)، وبين موضوع شديد الحساسية عند الأمريكيين هو موضوع حرب فيتنام. فـ”مايكل” هو ضحية لتلك لحرب اللعينة، وغسيل المخ الذي تعرض له على أيدي قوات “الفيت كونج”، مشابه لغسيل المخ الذي أجرته له داليا الفلسطينية، واستطاعت بذلك السيطرة عليه، وقيادته لتنفيذ مخططات المنظمة التي تعمل لحسابها. وهنا يكسب “مايكل عداء المشاهدين لخيانته للوطن، بقدر ما يثير الرثاء لديهم أيضا.

ضابط الموساد “كوباكوف” ضحية قديمة من ضحايا “الهولوكوست”، أصبح الآن يدافع عن أمن وسلامة اليهود ضد “الإرهاب” الفلسطيني، وبما أنه صاحب قضية -كما يصوره الفيلم- فإنه يبدو أكثر تقديرا لخطورة الوضع من الأمريكيين، فيحاول بشتى الطرق إقناع ضباط المباحث الفيدرالية بخطورة الفلسطينيين، بل يطلب من تل أبيب إرسال صور وملف داليا ومنظمة “أيلول الأسود” لعرضها على المخابرات الأمريكية.

كما أنه نموذج للخبير الحاذق في مهنة مكافحة الإرهاب، في حين يتعامل الأمريكيون مع الموضوع بطريقة بيروقراطية بحتة، ويرفضون السماح له بقيادة العملية على الأراضي الأمريكية، حتى يتمكن في النهاية من تحقيق الهدف المنشود، وإنقاذ عشرات الآلاف من الأمريكيين من موت محقق.

وأما داليا، فمع أن لدينا خلفية معلوماتية عن معاناتها في الماضي، فإن تلك المعلومات توظف في الفيلم لوصم نضال الفلسطينيين بالحقد والإرهاب المرتبط بالرغبة في الانتقام، وليس نضالا من أجل استرداد حقوقهم المغتصبة، فلا توجد إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية في الماضي أو الحاضر، أو إلى وجود شعب يناضل من أجل قضية، بل بضعة أفراد من المعقّدين نفسيا، ممن اتخذوا الإرهاب المجاني والشامل غايةً في حد ذاتها.

الصورة الصهيونية في سينما هوليود تغيرت وتطورت مع تطور الأوضاع، فلم يعد ينطلي على أحد ذلك التصوير المفرط في التبسيط، ولا شك أن عملية طوفان الأقصى، التي دفعت إلى بروز حركة الوعي الجديد في الولايات المتحدة، ستلقي بظلالها على ما يمكن أن يظهر من أفلام في المستقبل.