في مجموعة من مجموعات الواتس اب التي تضمّ قرابة مئتين من النخب الفكريّة من مختلف بلدان العالم الإسلامي ومن مختلف التّيارات الفكريّة المتناثرين على مساحة الكرة الأرضيّة والذين يتوقّعُ منهم أنّهم قادة الرأي والفكر في مجتمعاتهم وواقعهم وهم الذين تجمعهم آلام كبيرة وقضايا كبيرة؛ لم يهدأ غبار المعارك من شهور عدة، وتستطيع أن تعاين فيها وفي مثيلاتها من المجموعات اتساع الشّروخ الكبيرة بين أبناء الأمة الواحدة والجراح الواحدة.

ولعلك تستشعر أنّ الحديث عن مجموعة أنت منخرطٌ فيها فما هذه المجموعة إلا نموذج للحال السائدة في عموم المجموعات التي تحولت من مساحات آمنة للحوار وتبادل الأفكار إلى حلبات مصارعة فكريّة، فإذا خرجت قليلًا إلى وسائل التواصل الاجتماعيّ الأخرى ستجد نفسك في خضمّ أمواج متلاطمة وسهام تتراشق ذات اليمين وذات الشمال وأنت تحني رأسك تارة وتغطي وجهك بمرفقك تارة أخرى خشية أن تصيبك سهامها الطائشة، لتداهمك منشورات تلتهب نارًا وتتدحرج فتحرق معاني الأخوّة.

في معالم الاشتباك البيني

“بينما هم في غمرة انقسامهم على أنفسهم إذ برز عدوٌّ يرفع شعار الصّليب يريد القضاء عليهم واقتلاع الإسلام من جذوره، وقد قدمت أُولى الحملات الصليبية سنة 492هـ وقال عنها ابن الجوزي: وردت الأخبار بأنَّ الإفرنج ملكوا أنطاكية ثم جاؤوا معرّة النّعمان فحاصروها، وقتلوا ونهبوا وقيل: إنّهم قتلوا ببيت المقدس سبعين ألف نفس”.

هذه العبارة الموجعة التي ينقلها الشّيخ محمّد الغزالي في كتابه “هموم داعية” تصفُ اشتباكنا البينيّ، وتلخّص الكثير من أحوالنا بين يدي الحوادث العظيمة والتحوّلات الكبيرة التي تستهدفنا جميعًا دون استثناء فيما مضى وفيما هو قائم وما هو قادم.

ومثلها ما ينقله أحمد الشّقيري في كتابه “معارك العرب” عن مشهد يفطر القلب عن أحوال المسلمين وتصارعهم عند هجوم الصّليبيين على أنطاكية إذ يقول: “وامتدّت المعركة شهورًا مضنية، كان يجري فيها القتال، في داخل المدينة وفي خارجها، وعلى أبراجها وأسوارها، وبين شوارعها وساحاتها، والحامية العربية تستصرخ وتستنجد، ولا مجيب ولا مجير. وكانت حلب ودمشق أقرب الحواضر العربية إلى أنطاكية، وهما أولى بالنجدة من غيرهما، ولكن الذي جرى أن الصّراع كان على أشده بين الأخوَين العدوَّين الألدَّين؛ رضوان ملك حلب، ودقّاق ملك دمشق، وكانت الحرب ناشبة بينهما حين وصلت قوات الإفرنج إلى أسوار إنطاكية”

ومن التاريخ الى الواقع، وكما ترى فإنّ المنطقة كلّها يعاد تشكيلها من جديد حقيقة لا مجازًا، والخرائط يجري الآن رسمها بأقلام أعدائنا وليس في أيدينا منها بقيّة قلم أو جذاذة حلم، والنّار تحرق أثوابنا كلّنا بينما نشدّ تلابيبنا في معاركنا البينيّة.

وإنّ وجودنا المهدّد يجعل المرء يحار في انشغال أصحاب القضايا العادلة ــ وهي إلى جانب عدالتها ساخنة متدحرجة ــ بالصّراع فيما بينهم بينما عدوهم أو أعداؤهم يصوغون للمنطقة وإنسانها وجهًا جديدًا؛ فمنذ سنة والحرب على أشدّها إبادةً وتوسّعًا، ويزداد المشهد تشابكًا وتعقيدًا، وتزداد الصورة تركيبًا وتداخلًا، ونحن نزدادُ حفرًا للأخاديد العميقة بيننا، ونحن على اختلاف أقطارنا وبلداننا مكلومون يجمعنا الدّم الراعف والجرح المفتوح وعدالة القضيّة ومجابهة الظالم محتلًا ومستبدًّا؛ فعلام يحدث هذا كلّه؟! وفي ظلال كل ذلك أجد أن ثمة ملاحظات حاضرة في خطابنا العام في زمن الحرب، أجملها في التالي.

- أولا: التوسّع في التأويل الاتّهاميّ

التحفّز الغاضب، والتوثّب الانفعاليّ، وسوء الظنّ القائم على التّصورات الذّهنيّة المسبقة يجعل الكثيرين يتعاملون مع أيّة عبارة تُقال، أو تصريح من أيّ جهة، أو مقال تفسيريّ أو تحليليّ، أو محاولة توضيحيّة، أو مصطلح متداول بصيغة اتّهاميّة من خلال إخراج العبارات والأقوال عن ظاهرها وصياغاتها اللفظية إلى ما يرونه لازمَ القول، أو المفهومَ منه، فيصدر القرار مباشرة أنّ هذا القول يلزمُ منه مناصرةٌ لمستبدٍ في ساحةٍ أخرى أو رضى بجرائم محتلٍ بحقّ شعب مكلوم، أو مناصرةَ محتلٍّ في إبادته، وهذا من التعسف في التّعامل مع الأقوال والتّصريحات والمقولات والمقالات.

إذ قرّر أهل الأصول والمنطق أنّ “لازم القول ليس بلازم” وما يلزم من القول ليس بقولٍ أبدًا، فما نراه لازمًا من قول أو عبارة لا يجوز أن نتعامل معه على أنّه مراد القائل أو غايتُه إلّا إن صرّح هو بذلك، فما بالك إن لم يكن هذا لازم القول أصلًا بل محض معنىً تأويليٍ بعيدٍ ليس أكثر، ومن ذلك أنّ شكر جهة أو شخص على موقفه في موضعٍ معيّن ومدحه فيه لا يلزم منه على الإطلاق القبول بأفعاله في غير هذا الموضع فضلًا عن القول بتأييدها ومدحها.

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” 16/461: “ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبًا، بل أكثر الناس يقولون أقوالًا ولا يلتزمون لوازمها”، ويقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام في “قواعد الأحكام في مصالح الأنام” 1/172: “لا يجوز أن يُنسب إلى مذهبٍ من يُصرِّحُ بخلافه، وإن كان لازمًا من قوله” وكذلك يقول ابن حزم في “الفصل في الملل” 3/139: “وأما من كفَّر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرًا”

فكثير من الأحكام الاتهاميّة والمعارك الثائرة منطلقها ما يراه أصحابها لوازم للأقوال، ولو أنّهم توقّفوا عند حدود القول وقرؤوه بنفس هادئة لانطفأت شعلة الغضب في النفوس، ثمّ انظر إلى ما يقوله الشيخ ابن عثيمين في “القواعد المثلى” ص12: “أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فهذا حكمه ألا ينسب إلى القائل، لأنه إذا ذكر له اللازم: فقد يلتزمه، وقد يمنع التلازم، وقد يتبين له وجه الحق فيرجع عن اللازم والملزوم جميعًا، ولأجل هذه الاحتمالات لا ينبغي إضافة اللّازم إليه، لا سيما أن الإنسان بشرٌ يعتريه ما يعتريه ممّا يوجب له الذّهول عن اللّازم، فقد يغفل أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تدبّر في لوازمه، ونحو ذلك” فإن كان لا ينبغي لنا أن ننسب إلى القائل لازمَ قولِه إعذارًا له وتفهُّمًا لحاله فلعلّه قاله في مضايق المناظرات؛ أليس أولى أن نفعل ذلك مع من يعيش إكراهات السّياسة ومخاطر المعركة وتعقيدات المواجهة في واقعٍ بالغ التّشابك والتّركيب؟!

ومن التوسّع في التأويل الاتّهامي التعسّف في استعمال مفهوم المخالفة في التصريحات أو المصطلحات، ومن ذلك على سبيل المثال إطلاق مصطلح “القضيّة المركزيّة” إذ يتمّ التعامل معه على أنّه يلزم منه تسفيه بقيّة القضايا العادلة وأنّها هامشيّة لا قيمة لها، والمصطلح لا يدلّ من قريب أو بعيد على تهميش أيّة قضيّة أو التقليل من شأنها، فالنبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: “الحجُّ عرفة” فهل يمكن أن يفهم أحدٌ من هذا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم يهمّشُ أو يقلل من مكانة أو ركنيّة بقيّة أركان الحجّ كالإحرام والسّعي بين الصّفا والمروة وطواف الإفاضة مثلًا؟! فهذه الأركان تبقى على أهميتها لا يصحّ الحجّ دونها، ولا يقوم إلّا بها؛ فإطلاق مصطلحٍ توصيفيّ لا يجوز التّعامل معه على أنّه يراد منه تسفيه أيّة قضيّة أخرى أو التقليل من شأنها.

إنّ التوسّع في التأويل الاتهاميّ هو الصّفة السائدة اليوم على أنّ الأصل في وقت الأزمات تغليب التأويلات الإعذاريّة لا الاتهاميّة لأنّ الإبقاء على روابط الأخوّة ووشائجها هو الأصل.

ولله درّ الملا علي القاري حين يقول في “شرح الفقه الأكبر” ص62: “ذكروا أنّ المسألة المتعلّقة بالكفر إذا كان لها تسعةٌ وتسعون احتمالًا للكفر واحتمال واحد في نفيه، فالأولى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال النّافي، لأنً الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد” ومثل ذلك أيّة مسألة لها تسعةٌ وتسعون وجهًا في تحطيم ونفي الأخوّة الوثيقة بين أبناء القضايا العادلة والجراح المفتوحة ووجهٌ واحد في إبقائها وتوثيقها فعلى العقلاء العمل بما يوثّقها لا بما ينفيها.

- ثانيا: إشهار سيف الولاء والبراء في المحتملات

ممّا يزيد التشظّي ويعمّق الهوّة ويوسّع الأخاديد النّكدة تحويل الظنيّات إلى قطعيّات، والفروع إلى أصول، وما يتسع للخلاف من الفقهيّات إلى أصول اعتقاديّة لا تقبل الاختلاف أبدًا.

ولقد اعتاد الناس تغليفَ انتقادهم للسّلوك الذي لا يرضَونه دائمًا بغلافٍ يؤثّر في الجماهير ويقرّع المخالف، ومن أخطر الأثواب التي يتمّ إلباسُها للجهات الفاعلة عند عدم الرضى عن موقف أو سلوك ثوب الولاء والبراء.

وتكمن خطورة إشهار سيف الولاء والبراء في تحويل الاختلاف في وجهات النّظر السياسيّة والتّنازع في تقدير الأولويّات القائمة على المصلحة التقديريّة الاجتهاديّة في القضايا المتشابكة إلى خلافٍ عقدي يوجب البراءة من المخالف وإعلان موقف شرعي منه، وإخضاع المواقف السياسية المحتملة لهذا المفهوم فيه إخلالٌ باستخدامه من جهة وإبرازٌ لإشكالٍ حقيقي في طبيعة العلاقة الواجبة بين أبناء الثّغور المتعدّدة والساحات المشتعلة الذين يفترض أن ينظمهم عقد الأمة الواحدة.

ومما لا شكّ فيه أنّ مصطلح “الولاء والبراء” من أكثر المصطلحات التي راجت في العقود الخمسة الأخيرة في الخطاب الإسلامي؛ وتمّ التوسّع في معناه توسعًا أبعد من ضفافه التي يرسمها المفهوم القرآنيّ، وبنيت عليه مواقف وشنّت استنادًا إليه حروب فكريّة واعتقاديّة، وحكم على كثيرين تعسّفًا بالكفر والتّفسيق والتّبديع والتّضليل، ومما لا شكّ فيه أيضًا أنّ التّعامل الدّعوي مع هذا الخطاب شكّل الحالة النفسيّة والمشاعريّة تجاه الآخر، غير المسلم أو المسلم المخالف بالتوجّه الفكريّ والاعتقادي والسياسي.

وعند التعامل مع مفهوم الولاء والبراء لا بدّ من مراعاة التّقاطع والتّداخل في التوافق والتعارض في العلاقات مع المعتدين مسلمين كانوا أم غير مسلمين، فقد يجتمع في الشّخص الواحد والكيان الواحد والجماعة الواحدة العدوان في جهة والمناصرة في جهةٍ أخرى.

فلا بدّ عند تنزيل مفهوم الولاء والبراء مراعاة هذا التشابك والتعقيد، فقد يجتمع الولاء في العلاقة مع جهةٍ واحدةٍ فتكون مناصرتها ضدّ عدوان على جهةٍ ما، والبراءة من عدوانها على جهةٍ أخرى، ومراعاة هذا التّشابك والتّداخل يقتضي عدم سلوك الطّريقة الحديّة التي يتمّ التّعامل بها مع أصول الاعتقاد المركزيّة.

وقد ورد هذا المعنى في كلام قيّم لشيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول في “مجموع الفتاوى” 28/209: “وإذا اجتمع في الرجل الواحد: خيرٌ وشرّ، وفجورٌ وطاعة، ومعصيةٌ وسنّة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشّخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللّص تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتّفق عليه أهل السّنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم”

وإنّ ترشيد العمل بالولاء والبراء يدفعنا إلى ضرورة تفعيل مسألة “انفكاك الجهة” وهي مسألة يقول بها عامة الأصوليين وتقررها قواعد المنطق وترتكز إليها قواعد الشريعة، ويُقصد بانفكاك الجهة أن يكون للمسألة الفقهيّة أو الأُصوليّة طرفان متباينان، الأول عكس الثاني، ممّا يوجب التّفريق بين الطّرفين في الحكم نظرًا لأنّ كلًا منهما له جهة غير الأخرى، ويكون من الخطأ إعطاؤهما الحكم نفسه، وانفكاك الجهة كما يعمل في المسائل الفقهيّة والأصوليّة فإنّه مرتكَز للتّعامل مع المسائل السياسيّة والحياتيّة اليوميّة.

فقد تكون المسألة واحدة يستحق عليها الفاعل مدحًا وثوابًا من وجهٍ وذمًّا وعقابًا من وجهٍ آخر، ومثال ذلك؛ الصّلاة في الأرض المغصوبة؛ فالصّلاة عند جمهور الفقهاء صحيحة، وهذا ضربٌ من المدح، وهي أيضًا حرامٌ وهذا ضربٌ من الذمّ وعلّلوا ذلك بأنّ الجهة منفكّة.

ولقد ذكر الأصوليون مثالًا من الحياة العمليّة على انفكاك الجهة فقالوا: لو أنّ خيّاطًا قال لغلام عاملٍ عنده: آمرك أن تخيط لي هذا الثّوب وإن خِطتَه أعطيتك أجرتك، ولا تجلسْ في هذه الزاوية؛ فإن جلست فيها عاقبتُك، فجلس الغلام في الزاوية وخاط الثوب فيها؛ فهو في هذه الحالة يستحقّ الأجرة على عمله، ويستحق العقوبة على مخالفته.

ولو أننا فعّلنا منطق انفكاك الجهة في الأمثلة والوقائع والمواقف التي تدور المعارك بين أبناء القضايا العادلة حولها لخبَا كثيرٌ من اللّهيب المشتعل، فعندما يتناصر مظلوم لدفع الظلم ومواجهة الظالم مع جهة مارست أو تمارس ظلمًا في موضع آخر فإن هذا لا يعني بحال من الأحوال الولاء للظالم في ظلمه لأنّ الجهة منفكّة، وعندما يفرح المظلوم بمقتل ظالمه فإنّ هذا لا يعني بحال من الأحوال ولاءه لليد القاتلة لأنّ الجهة منفكّة.

بل إنّ أئمة الإسلام كانوا يتعاملون مع المسائل بهذا التفكيك دون رهاب من سطوة إشهار سيف الولاء والبراء في وجوههم.

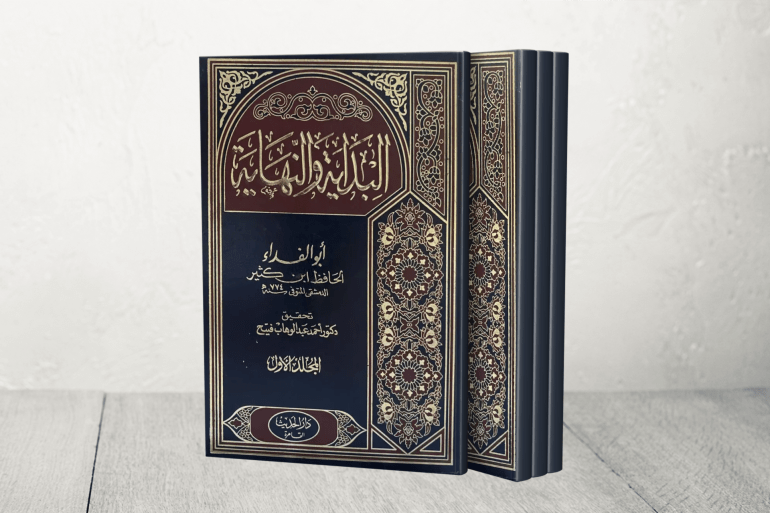

فها هو مؤرّخ الإسلام ابن كثير الدّمشقي الذي هو من أبرز تلاميذ ابن تيمية ومحبّيه يتحدث عن أحداث سنة إحدى وخمسين وثلاثمئة في “البداية والنهاية” 15/253 فيقول: “وفيها أعاد سيف الدولة بناء عين زربة وبعث مولاه نجا، فدخل بلاد الروم، فقتل منها خلقًا كثيرًا وسبى جمًا غفيرًا، وغنم وسلم، وبعث حاجبه مع جيش طرسوس فدخلوا بلاد الروم فغنموا وسبوا ورجعوا سالمين، ولله الحمد والمنة.

وفيها فتح المعز الفاطمي حصن طبرمين من بلاد المغرب وكان من أحصن بلاد الفرنج افتتحه قسرًا بعد محاصرة سبعة أشهر ونصف شهر، وقصدت الفرنج جزيرة أقريطش فاستنجد أهلها بالمعز، فسيّر إليهم جيشًا، فانتصروا على الفرنج، ولله الحمد والمنة”.

فنراه هنا يفرح ويحمد الله تعالى لانتصار سيف الدولة الشيعيّ الإمامي الجعفريّ، ويفرح بانتصار المعز الفاطمي الإسماعيليّ العبيديّ وهو الذي ينقل في تاريخه جرائم الفاطميين بحق أهل السنة وعلمائهم؛ ومن ذلك ما فعلوه مع الإمام أبي بكر ابن النّابلسي إذ واجه الفاطميين فحكموا عليه بالإعدام سلخًا كما يقول ابن كثير نفسه في “البداية والنهاية” 16/149 ومع ذلك فلم يرَ ابن كثير ولا غيره من علماء عصره في فرحه هذا ولاءً للفاطميين أو للشيعة أو انتصارًا لهم على أهل السنّة والجماعة وتضييعًا لدماء العلماء الشّهداء.

بل أكثر من ذلك فإن ابن كثير الدمشقي ينقل اجتماع علماء أهل السنة وأئمتهم الأعلام مع السّلطان الشّيعيّ لتحريضه على قتال الروم، وانظر إلى فرحه وتوصيفه لذلك إذ يقول في “البداية والنهاية” 15/337: ” ثم دخلت سنة ثنتين وستين وثلاثمائة، عملت الروافض بدعتهم في عاشوراء من النياحة وتعليق المسوح وغلق الأسواق.

وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني وابن الدقّاق الحنبلي بعزّ الدولة بختيار بن معزّ الدولة بن بويه، وحرّضوه على غزو الروم، فبعث جيشًا لقتالهم، فأظفره الله بهم، وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا، وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس، ولله الحمد والمنّة”.

فلا جلوس علماء السنّة مع الحاكم البويهي الشيعيّ وتحريضهم له على قتال الروم فيه دلالة على رضاهم بجرائمه أو انحرافاته، ولا وصف ابن كثير أنّ الله أظفره بهم وحمده الله تعالى على ذلك فيه أدنى دلالة على رضاه بجرائمه أو انحرافاته.

فلذلك يغدو مدح أيّة جهة على موقفها وسلوكها في قتال العدو لا دلالة فيه بشكلٍ من الأشكال على الرضى بانحرافاتها السياسيّة أو الاعتقاديّة أو الرضى بأفعالها في غير الموضع الذي مدحت فيه، ولا علاقة لهذا بالولاء والبراء، فجمعيّة العلماء المسلمين في الجزائر التي كانت تتمثل قول رئيسها العلامة عبد الحميد بن باديس: لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها؛ كانت في الوقت نفسه تمدّ يدها لتلقّي الدعم والنّصرة من الصّين الشيوعيّة التي تقتل المسلمين في الوقت ذاته، ولا يعدّ فعلهم ولاء للصّين ولا رضىً قلبيًا أو سلوكيًّا بمعتقداتها الشيوعيّة أو بقتلها إخوانهم من المسلمين.

إنّ إغماد سيف الولاء والبراء في القضايا الاحتماليّة يسهم بشكل كبير في التخفّف من حدّة الاشتباك ويعيد الحوارات في المُختلَف فيه إلى نصابه الاجتهادي التّقديري المعرّض للصّواب والخطأ.

- ثالثا: غياب المشروع والتّنابُز بالتّصنيفات

حيثما يغيب المشروع الحقيقيّ العملي لمواجهة الاستبداد أو لمجابهة الاحتلال، فإن من أُولى الآثار النكدة لغيابه انشغال أصحاب القضيّة بالفرعيّات عن الأصول، وبالجزئيّات عن الكليّات، والغرق بالأفكار بعيدًا عن ساحة العمل، ويتشاكسون في التفاصيل، وهنا يكمن الشيطان، وعندها تتضخم الخلافات، وتزداد الانقسامات، وتشتعل المعارك التي يوهم المنخرطون فيها أنفسهم أنّهم ينتصرون لقضيّة، أو يذودون عن حقّ، أو يواجهون معتديًا.

ولكن عندما ينتصب المشروع بين عيني العاملين لقضاياهم تنشغل به أفكارهم وأبدانهم، فهو فكرةٌ تحتاج إلى التّفكير الدائب وعمل ينميه السّعي الدائم، ومن كان هذا حاله فلا وقت عنده للمعارك الشّاغلة له عن مشروعه.

وإنّ ممّا أنتجته الثورة المضادّة حالة من الانكفاء مع الشعور العدمي وغياب المعنى، إضافة إلى ما خلّفته الحرب الطّويلة الممتدّة من أكثر من سنة عند شرائح أخرى من الشّعور بفقدان الجدوى، كلّ هذا يجعل الطّاقة المتفجّرة ترتدّ على الذّات فيغدو المتشاكسون والمتصارعون كمن يطلق النّار على قدميه.

ومما يجرّه غياب المشروع أيضًا؛ الانشغال بمعضلة التّصنيف التي تجعل من يتمّ تصنيفه في جهةٍ مقابلة ومناقضة لمصنّفيه، يصعب معها الانصهار الأخوي، فإذا ما أضفنا إليها آثار ما تشعله وسائل التواصل الاجتماعيّ في الأزمات من تنابز تصنيفيّ يقوم على اتهام المخالفين بما يجعلهم في خانة الأعداء فإننا نصنع وصفة سحرية للتّشظي الواسع والتّدمير الذّاتي.

عندما تصدر توصيفات لشرائح بالتصهين وشرائح أخرى بالتشيع السياسي أو بتوصيفات غير لائقة أو الخضوع لإيران، وعندما يتم اتهام المخالف بالارتزاق؛ فنحن أمام معضلة أخلاقيّة قبل أن تكون فكريّة، وهي جزء من أزمتنا الأخلاقيّة التي تظهرها الأزمات عادة.

ولذا فإنّ واجب العقلاء في الاهتمام ببناء الركيزة الأخلاقيّة وتصليبها ومحاربة تعميم الوصم بهذه التّهم أو مجابهة استسهال إطلاقها هو جزء من عمليّة مواجهة التّشظّي، ومواجهة هذا السّلوك لا ينفي وجود من ينطبق عليهم التصهين أو التشيع السياسي والفكري أو حتى الارتزاق، لكنّ تضييق منافذ الشّقاق هو الأصل لا إقامة محاكم التفتيش في الفضاءات المفتوحة، وهو من أسس إقامة المجتمع القادر على مواجهة العدو المتربص بنا جميعًا في كل ناحية وجهة.

وهو ما تقتضيه الهويّة الواحدة التي صاغها الوحي ورسخها بالجهاد وحماها من التشظي بالاعتصام بالله تعالى، وذلك في قوله تعالى في سورة الحج: “وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ” وقال جل وعلا في سورة الحجرات: “وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”.

إضافة إلى أنّ غياب المشروع والانغماس في التّنابز التصنيفي يجعل الغارقين فيه جزءًا من المشاريع الفاعلة المتشاكسة ولو كانت مشاريع عدوانية؛ فمن لم يكن له مشروعه فهو من حيث لا يشعر ذراع باطشة أو صوت مساند لمشروع فاعل، وهذا يفرض على أهل الفكر والدعوة والنخب الإعلاميّة أن تتضافر كلمتها لتصوغ مشاريع عمل لمواجهة حالة التشظي واستثمار الطاقات المهدورة في المعارك العبثيّة.

النّافثون سمومهم في مياهنا

لستُ غارقًا في نظريّة المؤامرة، غير أن ّإنكار وجود الأيدي المحرّكة والألسنة والأقلام المجنّدة بغية إحداث الفرقة بين أبناء القضايا العادلة ليس من العقل الذي يعرف ما يكيده عدوّنا لنا جميعًا من أوّل نشأة هذه الأمّة إلى يومنا هذا.

ولكن ثمّة ما يكفي من الشواهد والقرائن على وجود النافثين سمومهم مجنَّدين من جهاتٍ ووسائل إعلام وأجهزة مخابرات لإذكاء الشّقاق، والقليل من متابعة خطابات قادة الاحتلال والنّاطقين باسمه، ومتابعة وسائل إعلام عربيّة جنّدت ألسنتها للنطق باسمه أيضًا إضافة إلى بعض التّحقيقات المهنيّة التي رصدت الحالة والحسابات المبرمجة للتّراشق المتبادل يكفي لتأكيد التحالف بين أحفاد شاس بن قيس وأبناء ابن سلول في الخطاب الممزِّق الذي يصبّ زيت البغضاء على نيران الاختلافات.

ولأنّ هذا الخطاب يستفز في الناس عصبيّاتهم وينخرط فيه كثيرون دون وعي منهم بمخاطره ومآلاته كان على العلماء والدعاة مجابهة هذا التشظي وأدواته وخطابه بكثير من الرشد والحزم والوضوح برفض الجاهليّة المقيتة، والعصبيات الجاهليّة، وأن يرشّدوا حركة الشعوب ويوجهوها، لا أن يركبوا “الترند” إرضاء للجماهير، وأن يقدّموا لهم ما يجب بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا استعلاء ولا استرضاء.

كما أنه ينبغي على الجماهير أن تعي جيّدًا أنّ هناك فرقًا بين العالم الذي يداهن السلاطين ويشرّع لهم ظلمهم وطغيانهم، وبين العالِم الذي يخالف رغباتها ويعاكس تيارها الجارف، فليس كل من اعترض على سلوك الجماهير الجامحة أو خالف في موقفه الرأي العام السائد هو عالم بلاط أو منافق يستحقّ الهجوم عليه بشراسة وعنف.

إنّ العالم الحقّ هو الذي بيّن ما أوصله إليه اجتهاده في النصوص، بعيدًا عن الضّغوطات من أية جهة سياسية أو شعبيّة، ولو كان هذا الاجتهاد خاطئا؛ وإنّ الموقف النابع من التبصر في الشرع ــ ولو كان خاطئا ــ لهو خيرٌ ألف مرّة من الموقف النابع من استرضاء الناس حكومات وشعوبًا؛ فالله تعالى بيّن أن العلماء هم “الَّذين يبلِّغون رسالات اللَّه ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلَّا اللَّه وكفىٰ بِاللَّه حسيبًا”

- رابعا: الانتقاد والهدم والرجولة الانتقائيّة

ممّا يزيد التشظي في واقع أصحاب القضايا العادلة أن يسلقوا بعضهم بألسنةٍ حداد تحت ستار مُدّعى من النّصح، وإنّ واجبهم أن ينصحوا بعضهم بعضًا بقصد الإصلاح، وأن ينتقدوا ما يرونه أخطاء من بعضهم بقصد البناء لا الهدم، غير أنّ حالة من الانتقاد الانتقائي تجعل من يوجّه إليهم الانتقاد يأنفون من قبوله ولا يرونه انعكاسًا للأخوة الإيمانيّة وأخوّة الدم والطريق الواحدة.

ومثال ذلك أن يصدر من جهة تواجه المحتلّ أو المستبدّ تصريحٌ أو موقف فتنهال عليها الألسنة والبيانات والمواقف بينما تصمت هذه الألسنة نفسها إن قامت جهة أخرى ذات سطوة وسلطان بالفعل ذاته أو التّصريح نفسه، مما يجعلنا أمام مشهد من مشاهد الرجولة الانتقائيّة أو النصح الانتقائيّ الذي لا يعكس حدبًا على المنصوح أو حرصًا عليه.

أو عندما تنهال الانتقادات من ألسنة وأقلام لجهة ما بسبب ما يرونه خطأ في سلوك أو تعبير لكنّها تصمت صمتًا مطبقًا عن مناصرة هذه الجهة عند تصدّيها للعدوان ومواجهتها للباطل أو انخراطها في معركة وجوديّة، فالانتقاد عند الخطأ والصّمت عن المناصرة عند وجوبها دلالة فقدان الإنصاف، وإرادة الهدم لا البناء.

إنّ التّوازن في النّصح والانتقاد، واختيار التوقيت المناسب بما لا يشتّت الطاقات إلى معارك فكريّة فرعية تشغل عن المعركة المشتعلة، والحكمة في ترشيد الطاقات لما هو قائم وقادم أهم من الحكمة بأثر رجعي التي تشتّت الأفكار وتصنع المعارك التي تستنفد الهمم في وقت ثوران غبار المعارك، وهذا لا شأن له بعبارة “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” بل هو السلوك النّبوي في التّقويم أثناء المعارك كما فعل عندما أخطأ سعد بن عبادة رضي الله عنه بتعبيره عن المعركة يوم فتح مكة فقال: “اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحلّ الكعبة، اليوم أذلّ الله قريشًا” فصحّح النبيّ صلى الله عليه وسلّم المفهوم الجهاديّ قائلًا: “اليوم يوم المرحمة، اليوم أعزّ الله قريشًا” ثمّ أخذ الراية من سعد بن عبادة لكنّه دفعها لابنه قيس بن سعد ين عبادة في سلوك نبويّ يظهر بالغ الحرص على ألا يُحدث التّقويم خلال المعركة أيّ تشويش أو تشغيب داخل صفوف المقاتلين وأثناء المعركة؛ فالمرء لا يقبل أن يكون أيّ أحدٍ أفضل منه إلا ولده، وفي هذا حكمة بالغة في تجنّب كل ما من شأنه أن يوقع التشويش أثناء المعركة واحتدامها.

وأخيرًا: إنّ وحدة الأمة لا يلزم منها وحدة الثغور، لكن يلزم منها وحدة القلوب مع تعدد الاجتهادات، وتعدد الجبهات الواقعيّة لا يقبل معه الاشتباك البيني بين أصحاب الثغور المتعددة في العالم الافتراضي أو الواقعي والانجرار وراء الخاضعين لعقدة المظلوميّة أو المتسربلين بعقدة الأستاذيّة والتفوّق الاستعلائي.

وإنّ المعركة المشتعلة اليوم يذود فيها أهل غزة ومجاهدوها عن الأمة كلها، فهم اليوم حصن الأمة كلّها في مواجهة المشروع الصهيونيّ الذي لا يستهدف فلسطين أو غزة فحسب بل يستهدف سائر ديار المسلمين والأمة جمعاء، فلك أن ترفض ما تراه أخطاءً يتلبسون بها أو تعبيرات لا تقبلها، ولكن انظر إلى ما وصف به ابن تيمية المماليك الذين كان ينتقدهم في انتمائهم الاعتقادي وسلوكهم السياسي عندما قاموا بمواجهة التتار، فقد وصفهم بأنهم “كتيبة الإسلام” وقال في “مجموع الفتاوى” 28/509: “إن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام، وعزّهم عزّ الإسلام، وذلّهم ذلّ الإسلام، فلو استولى عليهم التّتار لم يبقَ للإسلام عزّ ولا كلمةٌ عاليةٌ ولا طائفةٌ ظاهرةٌ عاليةٌ يخافها أهل الأرض تقاتل عنه”.

ولئن كانت العلاقة السّياسية معتمدة بشكلٍ رئيس على النظرة المصلحيّة التقديريّة في التّواصل الدّولي إلا أنَّ العلاقة بين مَن ينظمهم عقد الأمَّة الواحدة والقضيّة الكبرى المشتركة في التّحرر من الاحتلال والاستبداد تقوم على الثّقة ابتداءً وتتعزّز هذه الثّقة بالتّواصل بين مكوّنات العمل في الأقطار المختلفة بحيث يديرون المشهدَ الكلّي بما لا يتناقض وأولويّات قضاياهم الخاصة ويعذر بعضهم بعضًا بل يُنسّقون إخراجَ المواقف التي قد تبدو في المشهد العام مستهجنة.

كما أنَّ هذا التواصل يوقِف كثيرًا من معارك المزايدات في الوطنيّة والانتماء والولاء للأمّة والمبدأ ويجعل القضايا الوطنية رغم أولويّتها عند أصحابها محلّ اهتمام العاملين في الساحات الأخرى، فيكون الانشغالُ بالقضايا المحليّة انشغالًا تخصّصيًّا بقضيّة جزئيّة من القضيّة الكلّيّة الكبرى، وهذا التنسيقُ يورثُ التّوازن الدّقيق في كونِ أولويّة العمل للقضيّة القُطريّة هو من باب تقسيم المهام لا من باب الاستقلال الانكفائيّ، فما أحوجنا في الأزماتِ الكبيرةِ إلى العقولِ الكبيرةِ والقلوبِ الكبيرة والنّفوس الكبيرة لتحقيق المعاني الكبيرة والأهداف العظيمة والغايات السّامية؛ فدمنا واحدٌ وجرحنا واحدٌ ومستقبلنا الذي نصنعه بسواعدنا المتّحدة أو نحفر قبره بصراعاتنا العبثيّة كذلك واحد.