في أعقاب حصوله على جائزة نوبل عام 1998، تلقى الأديب البرتغالي جوزيه ساراماغو (1922-2010) سؤالا، من أحد الصحفيين، وكان يدور حول ما إذا كان قد تصور يوما، أنه سوف يحصل على كل هذه الشهرة. رد ساراماغو قائلا: “كنت مؤمنا على الدوام بأن نجاحا ما ينتظرني، وأنه ذات يوم، سوف يسقط في يدي، مثل ثمرة ناضجة”.

وقبل أن تحل اللحظة التي رحل فيها الروائي البرتغالي، بوقت قصير، بينما كان يقبض على تلك الثمرة، كان الكاتب والناقد الأدبي الأميركي الشهير هارلود بلوم يتحدث عنه، معتبرا أن ساراماغو “ليس واحدا من أفضل الروائيين وحسب، بل أحد العبقريات القليلة في عالم اليوم”.

تلك الروايات، تبدو كما لو أنها لا تخرج من راو واحد، بل من مجموعة من الرجال المسنين الأذكياء والثرثارين، الذين يتقاذفون الأحاديث على ميناء لشبونة، وهم يدخنون السجائر

لم يكن مثل هذا الوصف غريبا، في حالة مثل ساراماغو، الذي شكل واحدة من الظواهر اللافتة في فن الرواية، رغم أن دخوله إلى حلبة الكتابة جاء متأخرا، فالتوصيف الأبرع لأسلوب ساراماغو الكتابي جاء من الناقد الأميركي جون ميشود، حين أشار إلى مجمل رواياته قائلا: “إن تلك الروايات، تبدو كما لو أنها لا تخرج من راو واحد، بل من مجموعة من الرجال المسنين الأذكياء والثرثارين، الذين يتقاذفون الأحاديث على ميناء لشبونة، وهم يدخنون السجائر”.

ألاعيب وحيل

لا يبدو الأمر غريبا، حين يستغرق القارئ في أفكار هذا الكاتب المثيرة، التي عادة ما ينطلق فيها من سؤال، يبدأ أولا في طرحه، ثم يندفع من بعد ذلك لينشغل تماما في نسج عالم متكامل من التفاصيل التي دائما ما تكون قادرة في كل مساراتها على انتزاع دفقات من الدهشة لا تلوح لها نهاية.

هكذا تدور مجمل أعمال ساراماغو حول واحدة من الأفكار، التي يرى من خلالها أنه يمكن للمستحيل أن يتحول إلى واقع، ومن هذا الافتراض، ينطلق متكئا على أسلوب أدبي فريد، ليستنبط من خلاله كل النتائج التي تسطع في الذهن، والتي يمكن للمخيلة استيلادها من مثل هذه الفرضية، حتى ولو حشد فيه، كل ما كان مخالفا للمنطق.

بعد أن تنطلق رواية ساراماغو في طرح تساؤلاتها المحددة، لا يلبث السرد أن يتحول إلى سعي متواصل للإجابة عنها، مستغرقا تماما في البرهنة على تلك الفرضية، أو إلى اختلاق إجابة عن هذا السؤال.

يتساءل ساراماغو عما يمكن أن يحدث، إذا ما انفصلت شبه الجزيرة الأيبيرية عن الجسد الأوروبي وأبحرت في المحيط الأطلسي؟ هذا السؤال الذي يرتبط بسؤال آخر له علاقة بأصول البرتغال ومصيرها وعلاقتها الغامضة بأوروبا: هل البرتغاليون والإسبانيون أوروبيون حقا؟

في رواية “الطوف الحجري”، التي صدرت عام 1986 يتساءل ساراماغو عما يمكن أن يحدث، إذا ما انفصلت شبه الجزيرة الأيبيرية عن الجسد الأوروبي وأبحرت في المحيط الأطلسي؟ هذا السؤال الذي يرتبط بسؤال آخر له علاقة بأصول البرتغال ومصيرها وعلاقتها الغامضة بأوروبا: هل البرتغاليون والإسبانيون أوروبيون حقا؟ لأجل ذلك، يتخيل ساراماغو، أن صدعا قد حدث وأدى إلى انفصال البرتغال وإسبانيا، حيث أصبحت تلك الجزيرة طوفا يسير بلا اتجاه، قبل أن تتوقف في منتصف المسافة، الفاصلة بين أفريقيا وأميركا الجنوبية.

في رواية أخرى مدهشة يطرح ساراماغو تساؤلا حول ما إذا كان يمكن للموت أن يقرر الحصول على إجازة؟ وهي الفكرة التي تدور حولها رواية “انقطاعات الموت”، التي تجري أحداثها في بلد ينقطع الموت فجأة عن كل قاطنيه، لنرى التبعات الروحية والسياسية المترتبة على هذا الأمر.

وفي رواية أخرى مدهشة يطرح ساراماغو تساؤلا حول ما إذا كان يمكن للموت أن يقرر الحصول على إجازة؟ وهي الفكرة التي تدور حولها رواية “انقطاعات الموت”، التي تجري أحداثها في بلد ينقطع الموت فجأة عن كل قاطنيه، لنرى التبعات الروحية والسياسية المترتبة على هذا الأمر.

يقول ساراماغو إن تلك الرواية مستوحاة من هذه الفكرة، حيث يتوقف الناس عن الموت في إحدى الدول غير الساحلية، وتقوم مجموعة سرية بالتعاون مع الحكومة بنقل المحتضرين إلى خارج الحدود من أجل دفنهم. أما الموت فيتجسد في امرأة تقيم علاقة غرامية مع عازف تشيلو. يقول عنها ساراماغو: “لا أرى أنها قصة حب على الإطلاق، حتى لو اعتبر البعض ان الرواية هي انتصار للحب على الموت، لأن ذلك التفسير من وجهة نظري، ليس أكثر من وهم”.

في رواية “قصة حصار لشبونة”، فيكون السؤال الذي يطرحه: هل يمكن تزوير التاريخ بجرة قلم؟ وهو الأمر الذي يؤكد إمكانية حدوثه، عبر قيام مدقق لغوي بوضع حرف النفي في داخل النص. وهكذا يتمكن بمثل هذه البساطة من تزوير التاريخ.

أما في رواية “قصة حصار لشبونة”، فيكون السؤال الذي يطرحه: هل يمكن تزوير التاريخ بجرة قلم؟ وهو الأمر الذي يؤكد إمكانية حدوثه، عبر قيام مدقق لغوي بوضع حرف النفي في داخل النص. وهكذا يتمكن بمثل هذه البساطة من تزوير التاريخ.

رواية “سنة موت ريكاردو ريس” التي ظهرت عام 1984، فقد واصل ساراماغو ألاعيبه المدهشة، حين أبدل الشخصيات الخيالية التي اخترعها الكاتب والشاعر فرناندو بيسوا بشخصيات من لحم ودم، وجعلها تلتقي بالشاعر وتحاوره لمدة عام كامل، رغم كون الشاعر ميتا.

أما في رواية “سنة موت ريكاردو ريس” التي ظهرت عام 1984، فقد واصل ساراماغو ألاعيبه المدهشة، حين أبدل الشخصيات الخيالية التي اخترعها الكاتب والشاعر فرناندو بيسوا بشخصيات من لحم ودم، وجعلها تلتقي بالشاعر وتحاوره لمدة عام كامل، رغم كون الشاعر ميتا. مؤكدا في هذه الرواية أن الحياة كتاب لن يكون بإمكاننا إتمامه، مهما برعنا في تأليفه أو قراءته.

وفي روايته “مسيرة الفيل” التي تتناول سذاجة النوع البشري، يرصد ساراماغو رحلة الفيل الهندي “سولومون” الذي أهداه الملك جون الثالث إلى ولي عهد النمسا الأرشيدوق مكسيميلياني الثاني. وعن هذه الرواية يقول إن “99% منها عبارة عن خيال محض”. ويؤكد: “لقد كنت مفتونا بفكرة أن رحلة الفيل هي كناية عن الحياة، لأن كل منا يعرف أنه سيموت، ولكن لا أحد يعرف ظروف موته”.

تساؤلات مباغتة

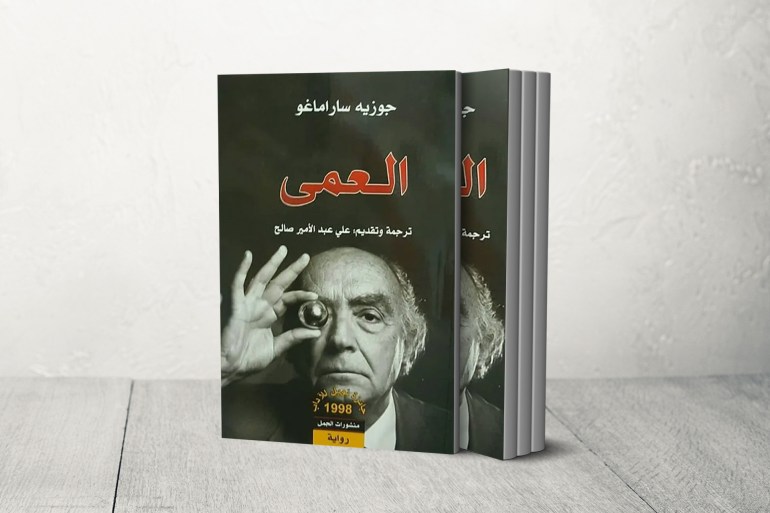

يواصل ساراماغو طرح تساؤلاته المباغتة، وفي روايته “العمى” الصادرة عام 1995، التي تخلى فيها عن استخدام الأسماء تماما، وبدلا من ذلك كان يشير إلى كل شخصية عن طريق ذكر بعض صفاتها المميزة. راح ساراماغو يتساءل عن مصير العالم، وماذا سيحدث لو أصيب جميع الناس بالعمى؟ ففي هذه الرواية تصاب دولة غامضة بكاملها، بوباء غامض. وهنا تتحدث تلك الرواية عن عمى البشر الأخلاقي، وما يمكن أن يؤدي إليه من تدمير للحضارة الإنسانية.

تدور الأحداث حول وباء غريب، ينتقل بالعدوى بين الناس، إلى درجة أن الحكومة تقوم بالحجر على فاقدي البصر، وسرعان ما يتحول كل المواطنين إلى مكفوفين. في بلد بلا اسم، ينفلت فيه المنطق والعقل، وتنتشر الفوضى وتتضخم فيه نزعات البشر، حتى تؤدي في النهاية إلى إتلاف الحضارة.

جاءت فكرة رواية “العمى” التي تلقي الضوء أيضا على الجانب الإنساني، المتمثل في الطبيب وزوجته وعائلته الذين بقوا متماسكين حتى اندثار المرض فجأة، مثلما ظهر.

حين غادر ساراماغو لشبونة وانتقل إلى جزر الكناري. هناك راح يكتب تلك الرواية التي تتحدث أيضا عن العمى الفكري، الذي يلخصه قول زوجة الطبيب في نهاية الرواية: “لا أظن أننا عمينا، بل أعتقد أننا عميان يرون، بشر عميان يستطيعون أن يروا لكنهم لا يرون”، في إشارة أيضا إلى أن الأخلاق البشرية والمبادئ الإنسانية هشة، أمام العوز البشري.

حين غادر ساراماغو لشبونة وانتقل إلى جزر الكناري. هناك راح يكتب تلك الرواية التي تتحدث أيضا عن العمى الفكري، الذي يلخصه قول زوجة الطبيب في نهاية الرواية: “لا أظن أننا عمينا، بل أعتقد أننا عميان يرون، بشر عميان يستطيعون أن يروا لكنهم لا يرون”، في إشارة أيضا إلى أن الأخلاق البشرية والمبادئ الإنسانية هشة، أمام العوز البشري.

كل الأسماء

في رواية “كل الأسماء” التي تدور حول حياة دون جوزيه، الموظف في السجل المدني، الذي يسعى من وقت إلى آخر، لقطع الوقت، عبر قيامه بإعداد مجموعة بطاقات مكونة من مئة شخصية من المشاهير، غير أن هذا الموظف عثر فجأة على اسم سيدة مجهولة، فقرر ملاحقتها، لكنه اكتشف أنها فارقت الحياة، الأمر الذي رأى أنه يستحق اهتماما منه، أكثر من ذلك الذي كان يخصصه لهؤلاء المشاهير.

تكتظ رواية (كل الأسماء) بشخصيات بلا أسماء: وكلها تدور بين مدير المحفوظات العامة، ونائبيه، إلى جانب موظفي السجل، والطبيب، والممرضة، إضافة إلى سيدة تقطن في الطابق الأرضي، وأيضا إلى راعي الغنم، وحراس المقبرة العامة، إلى جانب شخصيات أخرى ليس لها أسماء، حتى أننا لا نعرف عن هؤلاء شيئا، سوى أوصافهم أو المناصب التي يشغلونها، في حين لم يكن هناك، سوى شخص واحد، هو ذلك الذي كان يحمل اسم “جوزيه”، وهو ذلك الموظف الذي يعمل كاتبا في السجل المدني، وتنحصر كل مهمته في تسجيل البيانات المتعلقة بحالات الزواج والمواليد والوفيات.

يلجأ ساراماغو في “كل الأسماء” كما في رواياته الأخرى إلى تقنية السرد متعدد الأصوات، وإلى كتابة الحوارات بطريقة تبدو متداخلة، وفيها تبدأ الرواية من داخل مبنى “المحفوظات العامة للسجل المدني”، الذي يتم فيه حفظ كل السجلات المتعلقة بالأسماء. ويقوم دون جوزيه بدور الشخصية الرئيسة للرواية، حتى في إطار ما يقوم به موظف مغمور، يؤدي عملا روتينيا لا يتغير.

لا نعرف عن جوزيه غير هذا الاسم، وهو يعد في الواقع، الجزء الأول من اسمه، نظرا لأن ساراماغو لم يخبرنا سوي بكنيتين له في سجل الولادات الموجود في المحفوظات العامة، إحداهما كنية أبيه، والثانية كنية أمه، غير أننا أيضا لا نعرفهما، ويبرر ذلك من خلال السرد، حين يقول:

“عندما يسأل دون جوزيه عن اسمه، أو عندما تتطلب الظروف أن يقدم نفسه، أنا فلان الفلاني، فلن يفيده في شيء النطق بالاسم كاملا، لأن محادثيه لن يحتفظوا في ذاكرتهم إلا بالكلمة الأولى، جوزيه، التي يضيفون إليها أو لا يضيفون بعد ذلك كلمة (دون)”. يسكن جوزيه الذي يبلغ 50 عاما، في غرفة ملاصقة لمبنى المحفوظات، وقد عاش سنوات عمره، بلا زوجة أو أولاد، ويستخدم الباب الذي يصل بينهما في مغامرات تسلله المسائي إلى المبنى، لكي يحضر بطاقات المشاهير، ويقوم بنسخها في سجل خاص به، ومن خلال المعلومات التي يجمعها عنهم، يحاول التنبؤ بأحداث حياتهم المستقبلية. بخلاف تلك المرأة التي ظهرت بطاقتها فجأة في حياته.

جوزيه الذي نعرف اسمه، في حين يشير ساراماغو للآخرين بوظائفهم الرسمية، قام في أحد الأيام بسحب 5 بطاقات للمشاهير، غير أنها كانت 6 لأن هناك واحدة قام بسحبها عن طريق الخطأ، وهذه البطاقة تخص امرأة ثلاثينية مجهولة، ظل جوزيه حائرا، هل يعيد هذه البطاقة؟ أو يبحث عن المرأة؟ حسم الأمر وقرر أن يكون هدفه هو البحث عن هذه المرأة المجهولة، لتتغير حياته بعد ذلك، وتتخذ لها مسارا آخر.

راح يواصل التأمل في الحياة والموت والتحولات التي تطرأ على الإنسان. ويتوقف عند السبب الذي دفعه للاهتمام بهذه المرأة على وجه التحديد، رغم أنه لم يسبق له أي معرفة بها. ويروح يحدث نفسه: “ربما لن أكلمها عندما أجدها أمامي، إذا كانت هذه هي الحال، فلماذا أبحث عنها؟ لماذا أتحرى عن تفاصيل حياتها؟ إنني أجمع أوراقا عن المطران أيضا، ولست مهتما بالتحدث إليه يوما، يبدو لي الأمر ضربا من العبث، إنه بالفعل مجرد عبث”.

تبدو الرواية الساراماغوية أشبه بسيمفونية كاملة، يمتزج فيها التاريخ بالدراما والشعر والفلسفة، مثلما يبدو الشكل الفريد الذي اخترعه ساراماغو، الذي بات فيه النص المكتوب أقرب إلى كتلة واحدة، تخلو من أي علامة للترقيم، وتمتزج فيها أصوات الشخصيات، غير محددة الأسماء، والتي لا يمكن تمييزها إلا من خلال تضخيم أول حرف من تلك العبارة التي يقولها المتحدث.

خصائص الكتابة

تبدو الرواية الساراماغوية أشبه بسيمفونية كاملة، يمتزج فيها التاريخ بالدراما والشعر والفلسفة، مثلما يبدو الشكل الفريد الذي اخترعه ساراماغو، الذي بات فيه النص المكتوب أقرب إلى كتلة واحدة، تخلو من أي علامة للترقيم، وتمتزج فيها أصوات الشخصيات، غير محددة الأسماء، والتي لا يمكن تمييزها إلا من خلال تضخيم أول حرف من تلك العبارة التي يقولها المتحدث.

ومن خلال ذلك، يواصل ساراماغو رفد معظم الروايات التي أنجزها، بطبقات متعددة، ومفتوحة على مرجعيات تاريخية وفلسفية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه، بتلك الدهشة الفطرية التي تنبع من الحكايات الشعبية وخلاصة الحكم المتناقلة.

حتى وإن كان هذا الأسلوب التجريبي الذي ظل يتبعه، يتميز بجملته الطويلة، إلى الحد الذي تتجاوز في بعض الأحيان صفحة كاملة. مستخدما في سبيل ذلك فقرات مسترسلة متدفقة. حتى أنه يمكن لأي قارئ وبسهولة، العثور في أي حوار، على الكثير من الفقرات التي تمتد لعدة صفحات دون توقف، وحتى من دون أن يلجأ ساراماغو خلالها إلى وضع علامتي التنصيص. مفضلا في الوقت نفسه، كتابة الحرف الاستهلالي بخط كبير.

معاناة ما قبل الشهرة

في العام 1947، أصدر ساراماغو روايته الأولى، بعنوان “أرض الخطيئة”، ثم عمل على روايات عدة، إلا أنه لم يوفق، وكان يتوقف بعد كتابة صفحات عدة. ونظرا لحاجته الماسة، عثر على عمل مؤقت في شركة معادن عام 1949، وفي العام التالي، تولى وظيفة مدير إنتاج في دار للنشر. ثم بدأ العمل في مجال الترجمة، بداية من العام 1955، واستمر في هذا الأمر قرابة 6 سنوات. وأسفرت تجربته تلك، عن ترجمة العديد من الكتب المختلفة، لمجموعة من الكتاب المشاهير، أمثال تولستوي، وريموند باير، وجان كاسو، وبار لاغركفيست.

ثم ابتعد عن الكتابة لما يقارب 20 عاما، قبل أن يعود إليها في العام 1966، وينشر مجموعة قصائده الأولى، بعنوان “قصائد محتملة”. ثم أصدر كتابا شعريا عام 1970، حمل عنوان “ربما الفرح”، تلاه مجلدان من المقالات الصحفية، هي “هذا العالم والآخر”، و”أمتعة المسافر” التي انضم بعدها إلى فريق تحرير صحيفة “دياريو دي لشبونة”، وبعد عامين، انتقل إلى صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” اليومية، ليعمل في منصب نائب للمدير، وقد كان ذلك في العام 1974. وقبل أن يحدث ذلك، كان جوزيه ساراماغو قد قاسى من تفاصيل أيام طفولته الصعبة، وقت أن كانت الأسرة تعاني من الفقر الشديد، في الوقت الذي كان فيه والده يعمل شرطيا، مدمنا للخمر، للدرجة التي كان هذا الشراب يستولي على معظم راتبه.

كلما كان ساراماغو يتذكر تلك الأيام، كان يشير إلى أنه عمل في صباه راعيا مع جده بقوله “كنت أنقب الأرض، وأجلب الحطب للمدفأة، وقمت لمرات كثيرة بإدارة دولاب بئر القرية، ونقلت في الكثير من المرات، الماء على كتفي. وما زلت أتذكر تلك الأيام التي كنت أذهب فيها مع جدتي، لجمع القش، حتى نستخدمه كفراش، لكي ننام عليه”.

كلما كان ساراماغو يتذكر تلك الأيام، كان يشير إلى أنه عمل في صباه راعيا مع جده بقوله “كنت أنقب الأرض، وأجلب الحطب للمدفأة، وقمت لمرات كثيرة بإدارة دولاب بئر القرية، ونقلت في الكثير من المرات، الماء على كتفي. وما زلت أتذكر تلك الأيام التي كنت أذهب فيها مع جدتي، لجمع القش، حتى نستخدمه كفراش، لكي ننام عليه”.

كان ذلك في النهاية، هو ما دفعه إلى ترك المدرسة، والعمل في صنع الأقفال، قبل أن يتحول فيما بعد إلى بائع متجول للصحف.

شهرة متأخرة

جاءت الشهرة في النهاية، حتى وإن كانت متأخرة، وعندها انضم ساراماغو إلى قلة ممن بدؤوا تحقيق الرواج في سنوات العمر المتأخرة، إلى أن بات هو الأشهر من بينهم، ورغم هذا التأخر، تمكن من الفوز بجائزة نوبل، بعد أن أكسبته رواياته الشهرة، رغم تجاوزه الستينيات من العمر.

تبدو قصة ساراماغو محفزة ومثيرة، وتقدم نموذجا للبدايات، في تلك المرحلة التي يعتقد فيها الكثيرون أن الوقت لم يعد مناسبا للسعي نحو بداية جديدة.

رغم ذلك، تولى ساراماغو الكثير من الوظائف ليكسب قوت يومه، ولم يعتمد على الكتابة كمصدر رزق حتى عام 1974، فإن النقلة النوعية في حياته، جاءت بعد رواية “ثورة الأرض” التي نشرها عام 1980، والتي جعلته يحتل طليعة الكتاب في عالم الأدب.

وقبل ذلك، عندما لم تكن الشهرة قد طرقت أبوابه، ظل يعمل ميكانيكيا للسيارات وعاملا في الصناعات المعدنية، ولم يقم بتكريس نفسه للكتابة، إلا في الخمسينيات من عمره، بل إنه لم يحقق إنجازه الكبير إلا وهو في الستين من عمره بروايته الرابعة الصادرة في عام 1982 بعنوان “النصب التذكاري” التي تقع أحداثها في لشبونة في القرن الـ18 وتدور في أجواء تردد أصداء محاكم التفتيش.

ساراماغو كاتبا

يصف ساراماغو هذه الفترة قائلا: “نهضت في أحد الصباحات وقلت لنفسي: لقد حان الوقت لكي تكتشف ما إذا كنت قادرا على أن تكون ما تزعم أنه حقيقتك، أي كاتبا”.

لم يتوقف عند ذلك، وفي الـ25 من عمره، عندما أرسل روايته “أرض الخطيئة” للطبع، لم يجد لها ناشرا، فقام أصدقاؤه بجمع تكاليف طبع 500 نسخة لم تجد من يشتريها، عندئذ حسم الأمر، وقرر التوقف عن الكتابة، وقال لشقيقه أنه يحتاج إلى أن يقرأ أكثر، بعدها توقف عن الكتابة لأكثر من 15 عاما، وراح يجرب حظه مع الشعر، وعندما أصدر في العام 1966 ديوانا يحمل عنوان “قصائد محتملة”، لاقي الإهمال نفسه:

“أفهمتني هذه المحاولات الأولى أن ليس لدي شيء لأقوله. وفي هذه الحال من الأفضل لي أن أسكت”.

في الـ50 من العمر، اكتشف ساراماغو أن تجاربه السابقة، لم تكن لها أي علاقة بالأدب، وأنه لم يكن يعرف لماذا يكتب ولا كيف ينبغي أن يكتب؟ ورأى عندئذ، أن الوقت قد حان، لأن يكتب رواية يظهر فيها شيء مختلف، لكن جاءت الصفحات الأولى من الرواية شبيهة بالأولى، وعندما وصل إلى الصفحة الـ25، أدرك أن طريقة الكتابة لديه تقليدية، وأن علامات التنقيط كلها كانت موجودة، كما كانت الجمل قصيرة، عندئذ، سارع إلى إخراج علبة أعواد الثقاب، وأشعل النار في تلك الأوراق، ثم أعاد كتابة الرواية من جديد، وقال:

“رحت أكتب بطريقة جديدة، بضع جمل طويلة، تمتزج فيها أصوات مختلف الشخصيات في جملة. وكانت تلك هي البداية”.

نوبل وساراماغو

حين اختارت الأكاديمية السويدية ساراماغو للحصول على جائزة نوبل للأدب عام 1998، جاء الإعلان بشكل مفاجئ له، لأنه كان على وشك السفر إلى ألمانيا لحضور معرض فرانكفورت للكتاب، في حيثيات الجائزة أشاد بيان اللجنة “بالأمثولات والحكايا الرمزية التي تفرضها مخيلته، بالإضافة إلى التعاطف والسخرية التي تبرز في أعماله، بالإضافة إلى اتباعه أسلوبا تشكيكيا حديثا فيما يتعلق بالحقائق الرسمية.

ولخصت اللجنة الأسلوب الأدبي لساراماغو عند إعلان فوزه بالجائزة، قائلة “تمنح الجائزة للسيد جوزيه دي سوزا الذي استطاع بالكثير من الرموز والأمثال الغارقة في الخيال مع المفارقات الإنسانية، أن يعطينا باستمرار واقعا افتراضيا يمكننا الإمساك بأطرافه بدقة”. ولعل ذلك يتوافق مع ما أعلنته اللجنة في ثنائها على “شكوكه الحديثة في الحقائق الرسمية”، فهو مثلا ينافي القناعة التي تتخيل الموت كشيء خارج عنا، بقوله: “موت كل واحد منا يولد مع ولادتنا ونحمله داخلنا”. وهو ما دفع اللجنة إلى الثناء على “رمزيته المصحوبة بالخيال والعاطفة والسخرية” أيضا.

لم يكن ساراماغو روائيا بارعا فقط، بل كان أيضا صاحب موقف، لم يتخل يوما عن التعبير عنه في وضوح، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فأثناء زيارته لمدينة رام الله في مارس/آذار من عام 2002 قال ساراماغو، إن “ما يحدث في فلسطين هو جريمة من نفس طراز ما حدث في معسكر أوشفيتز… استنادا للحصانة التي يحيط بالشعب الإسرائيلي وجيوشه. لقد تحولوا إلى أشخاص منتفعين من الهولوكوست”.

مواقف ساراماغو

لم يكن ساراماغو روائيا بارعا فقط، بل كان أيضا صاحب موقف، لم يتخل يوما عن التعبير عنه في وضوح، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فأثناء زيارته لمدينة رام الله في مارس/آذار من عام 2002 قال ساراماغو، إن “ما يحدث في فلسطين هو جريمة من نفس طراز ما حدث في معسكر أوشفيتز… استنادا للحصانة التي يحيط بالشعب الإسرائيلي وجيوشه. لقد تحولوا إلى أشخاص منتفعين من الهولوكوست”.

هذه التصريحات دفعت بعض النقاد إلى الاحتجاج على هذه الكلمات، واعتبروها معاداة للسامية. لكن بعد مرور 6 أشهر، أوضح ساراماغو، أن “المزعج في تصريحي ليس أنني أدنت ما تقوم به السلطات الإسرائيلية، وارتكابها لجرائم حرب، فلقد اعتادوا على مثل هذه التصريحات. بل إن ما يزعجهم حقا هي كلمات محددة لا يستطيعون تحملها. وبما أني ذكرت “أوشفيتز”… ولاحظوا جيدا، بأنني لم أقل أن رام الله تشبه أوشفيتز، لأن ذلك سيكون شيئا سخيفا. ما قلته أن روح أوشفيتز كانت حاضرة في رام الله. كنا 8 كتاب. جميعهم أدلوا بتصريحات تدين إسرائيل، وولي سوينكا، برايتن بريتنباخ، فينشينسو كونسلو وآخرون. لم ينزعج الإسرائيليون من هؤلاء. ولكن لأني وضعت أصبعا على جرح أوشفيتز وهو ما جعلهم يقفزون.”

ساراماغو هو أحد كتاب الرواية الكبار الذين ستظل أسماؤهم خالدة، مهما مرت السنوات، مثلما ستظل إبداعاته مثيرة للإعجاب، وعابرة للزمن. فإلى جانب أفكاره المدهشة، ومواقف الإنسانية الرائعة، يأتي إخلاصه لفن الرواية، ذلك الفن الذي ظل يؤمن من خلاله، بأن الرواية الجيدة يجب أن تقوم على أسس ثابتة ومتينة، الأمر الذي دفعه لتشبيه عمله، بعمل نجار الكراسي:

“إن كتابة الرواية مثل عملية تشكيل كرسي، يجب أن يكون الفرد قادرا على الجلوس عليه، وأن يكون متوازنا فوقه”.