في تمام الساعة 9.40 صباحا من أول أيام نوفمبر/تشرين الثاني عام 1755 ضرب زلزال قوي مدينة لشبونة، عاصمة إمبراطورية البرتغال آنذاك، ودمرها عن آخرها، وتلته عدة زلازل ارتدادية تسببت كلها في أضرار جسيمة؛ دمرت المباني العامة والمنازل، واندلعت على إثرها الحرائق وراح ضحيتها ما يزيد على 100 ألف قتيل.

أسقط الزلزال المدينة من عروشها، وأطلق سجالا قويا بين فلاسفة ومفكرين أوروبيين بينهم الفرنسي فولتير، ومواطنه جان جاك روسو، والألماني غوتفريد ليبنتز، وغيرهم. وكان السبب في استحداث ما يعرف اليوم بعلم الزلازل، وشكّل حدا فاصلا بين العشوائية والتنظيم، وأسهم في انتقال العالم إلى ما سمي لاحقا “عهد التنوير”.

كانت أوروبا في ذلك الوقت على مشارف عصر فكري جديد، إثر حركة فكرية وفلسفية ثورية حينذاك؛ في وقت كانت فيه القارة تخضع بأكملها لسلطة الملوك والكنيسة المطلقة؛ وشكك مثقفو عصر التنوير في دور الكنيسة والدولة والطبقة الأرستقراطية وتحكمهم بحياة المواطنين؛ وبدأت الدعوات إلى فصل سلطة الكنيسة عن الدولة.

ثورة ثقافية هزت أوروبا

لم يكن زلزال لشبونة مجرد كارثة محلية عادية؛ فبالإضافة إلى الثروة الثقافية المتضمنة في المكتبات التي أتلفها الزلزال والنيران والمياه، ترك بالغ الأثر في الفكر الأوروبي، ذلك أنه حيّر الفلاسفة واللاهوتيين ودفعهم إلى إعادة التفكير في عدد من المعضلات الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة)، على رأسها معضلة الشر وعدالة الإله وخيريته، كما دفعهم إلى تطوير نظرتهم إلى الظواهر الطبيعية وعلاقتها بالأفعال البشرية.

ولقد هز زلزال لشبونة كل العقول المثقفة في أوروبا آنذاك، ونظرا لعدم وجود وسائل تواصل سريع في ذلك الزمان فإن فولتير مثلا، الذي كان حينها يقيم في جنيف، لم يسمع به إلا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني؛ أي بعد أكثر من 20 يوما على حدوثه. فلم يكن هناك هاتف ولا راديو ولا تلفزيون ولا إنترنت.

كان فولتير يقول دائما: “نحن نزرع والأجيال المقبلة تحصد. نحن لن نرى بأم أعيننا ثمرات جهودنا وتعبنا وعرق جبيننا. نحن سنموت في ظل الظلامية الدينية والخرافات والشعوذات، ولن نرى أول خيوط الفجر. ولكن لا يهم! المهم أن ينتصر التنوير، وأن تستمتع به الأجيال المقبلة. التقدم سوف يحصل حتما، وسوف يشع بأنواره على كل أوروبا، وربما على البشرية بأسرها”. وهذا ما حصل بالفعل بعد موته وموت جيله التنويري كله.

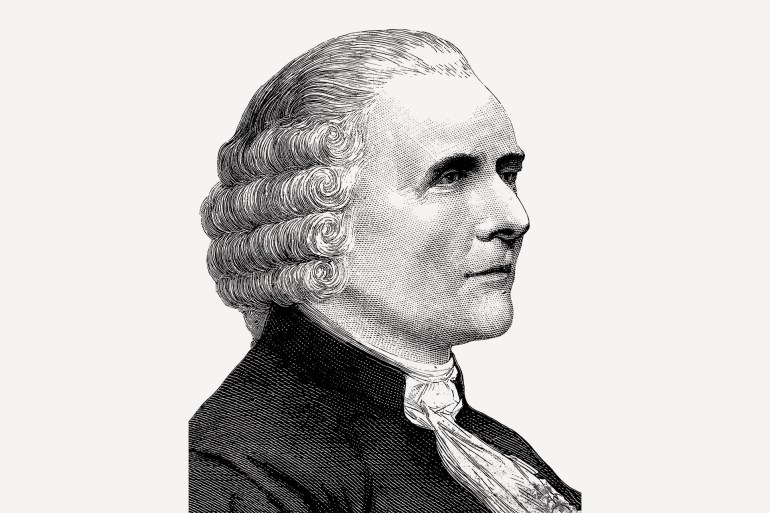

ويعتبر الفيلسوف الفرنسي فولتير (1694-1778) من أبرز من انشغلوا بالتأمل في كارثة زلزال لشبونة، وقد أثمر هذا التأمل قصيدة مطولة ذات نبرة سوداوية ساخطة تحمل عنوان “قصيدة عن كارثة لشبونة”، وسماها أيضا “فحص المسلَّمة القائلة إن كل شيء على ما يرام” (1756) ورواية فلسفية شهيرة ذات نبرة ساخرة وهجائية تحمل عنوان “كنديد أو التفاؤل” (1759).

في تلك الأعمال هاجم فولتير المنزع التفاؤلي الذي يمثله الفيلسوف الألماني غوتفريد فيلهيلم ليبنتز (1646-1716) والشاعر الإنجليزي الليبنتزي “ألكسندر بوب” (1688-1744)، رافضا ما عرف بفلسفة “كل شيء على ما يرام”.

“خيرية العالم”

كان قوام فلسفة ليبنتز القول بخيرية هذا العالم وأفضليته على كل ما يمكن أن يوجد: “لأن جميع الأشياء قد سويت مرة واحدة، وإلى الأبد على أكبر قدر ممكن من النظام والتوافق، إذ إن الحكمة والرحمة السامية لا يمكن أن تتصرف إلا بمقتضى التجانس الكامل”.

في المقابل تهكم فولتير على منظور خيرية العالم، على لسان “كنديد” في روايته الشهيرة: “إذا كان هذا أحسن ما يمكن من العوالم فما تكون العوالم الأخرى؟”، فبحسب فولتير، يعسر على الحس السليم تقبل شرور هذا العالم وتبرير عذابات المتألمين وضنكهم، وبدت أعمال فولتير ردا شموليا، وأحيانا استباقيا، على فلسفات الأمل كافة، من ليبنتز، مرورا بروسو، ووصولا إلى هيغل الذي كان لا يزال طفلا صغيرا يوم وفاة فولتير.

أما جان جاك روسو (1712-1778) فقد اتخذ موقفا مختلفا عن موقف نظيره فولتير وكتب إليه رسالة مطولة بتاريخ 18 أغسطس/آب 1756 ردا على قصيدته، إذ إن روسو لم يهاجم الوجود ولم ير فيه أي شر جذري، بل اتخذ موقفا “بيئيا” معاديا للحياة داخل المدن المكتظة بالناس والمليئة بالبنيان المتطاول، ودعا إلى العيش البسيط المنسجم الذي لا يؤدي إلى إهلاك الأرض أو استنزافها.

لقد عاب روسو على فولتير رؤيته القاتمة وتشاؤمه المفرط، ورأى أن فكره يزيد في بؤس الإنسان ومعاناته بدل أن يمنحه العزاء ويخفف عنه آلامه.

لكن روسو وقع في تشاؤم من نوع آخر، ذلك أنه برأ الطبيعة والعناية الإلهية ورمى المسؤولية كلها على عاتق الإنسان وحضارته إلى درجة أنه اعتبر أن تطاول البرتغاليين في البنيان هو السبب الرئيس في ارتفاع قتلى زلزال لشبونة.

ومعلوم أن روسو يعادي التقدم الحضاري والتقني ويدعو إلى نمط حياة أكثر انسجاما وأقل إضرارا بالطبيعة، وفي رأيه: “لا ينبع الشر من طبيعة العالم، ذلك أن الله أحسن خلقه وأتقن صنعه، إن الشر نابع من تدخل الإنسان وسوء تصرفه”.

أما الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (1724-1804) فقد تجاوز الجدل الميتافيزيقي وخلص إلى رؤية أكثر نضجا وعقلانية، وحاول أن يقارب الزلازل من منظور علمي، وكتب عن زلزال لشبونة في 3 نصوص منفصلة، ولم يتناول الزلزال كمأساة، بل بوصفه مشكلة علمية حاول وصفها وفهمها، وقدم نظرية في الزلازل والبراكين أرهصت بمولد علم جديد.

أفضى زلزال لشبونة إذن إلى تأسيس اختصاص علمي هو علم الزلازل، والدرس الذي ينبغي أن نخلص إليه إنما يتمثل في ضرورة التدبر في الكوارث أو “الشرور الطبيعية”، لا من منظور ثيولوجي سلبي قوامه السخط والغضب والاحتجاج على العناية الإلهية ورمي الإله بالقسوة والعجز، فذلك لا يفضي سوى إلى مزيد من السجالات الميتافيزيقية التي لا تؤدي إلى منفعة النوع الإنساني، بل من منظور علمي فاحص قوامه التدبر في الظواهر ودراستها ومحاولة استشرافها وتحجيم أضرارها، وفي ذلك تكمن مصلحة الإنسان الذي يخوض مغامرته بجسارة دون أن يعول على تدخل السماء.

ومن منظور المتأثرين بفلسفة التنوير الأوروبي، كان زلزال لشبونة رسالة بأن الكوارث الطبيعية ليست عقابا مسلطا على الناس، وأن العقل والطبيعة ليسا متطابقين، وأي التقاء بينهما إنما هو التقاء عرضي، ومن ثم أحدث زلزال لشبونة شرخا بين النوع الإنساني وكوكبه، إذ تبين الفرق الأنطولوجي (الوجودي) بين الإنسان بما هو كائن يحوز فاعلية عقلية وأخلاقية، والطبيعة بما هي نظام لا يسير بمقتضى إرادة الإنسان وأفعاله، بل لها قوانينها الخاصة وطرق اشتغالها، لذلك فإنه من الحمق إسقاط أحكامنا الأخلاقية على النظام الطبيعي.

وترى المؤلفة الأميركية في مجال الفلسفة سوزان نيمان أن زلزال لشبونة: “كان شاهدا على ميلاد الحداثة، إذ شرع العالم في النضج وفي النأي عن الثيولوجيا (دراسة الإلهيات والاعتقاد) والميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) نحو النظر العلمي والمسؤولية الإنسانية”.

وتمثل درس آخر من دروس الزلزال، بوصف مؤرخين لاحقين، في هشاشة الوجود الإنساني وعرضيته المرعبة، تشبه حياة إنسان ما قشة بالية يمكن لأي ريح أن تبددها وتعبث بمصيرها، فلنتخيل لوهلة مقدار الأحلام والطموحات والمشاريع والخطط والآمال التي تتبدد في دقائق قليلة.

وهكذا فقد شهد منتصف القرن الـ18 ذروة عصر التنوير؛ ففي الوقت الذي اتجه فيه العامة نحو التفكير بأن دمار مدينة لشبونة يعد انتقاما إلهيا من البرتغال التي غزت العديد من الأراضي الآمنة لأميركا الجنوبية من أجل تكوين إمبراطوريتها؛ أخذ مفكرو هذا العصر على عاتقهم ضرورة دحض تلك الفكرة عبر التخلص من سيطرة التفكير الكنسي، وبداية عصر يدعم التفكير الحر ويعتمد بشكل أكبر على العلوم.