روى الإمام البخاري (ت 256هـ/870م) -في صحيحه- أنه “كَسَفَتِ الشَّمْسُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ يَومَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ (= ابنه)، فَقالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ [ذلك] فَصَلُّوا وادْعُوا اللَّه”.

يؤسس هذا الحديث النبوي لحقيقة طالما ظلت راسخة في العقل المسلم، ألا وهي أن الطبيعة متحررة من الانفعال والأثر الإنساني، وأنها مستقلة الوجود والحركة، وأنها تجري في مداراتها وفق سُنَن جارية مُحْكمة صارمة من لدن حكيم خبير؛ كما أخبر القرآن الكريم.

ومع هذه الرؤية السُّنَنية للأحداث الطبيعية؛ يؤكد الحديث النبوي أهمية التعامل الوجداني معها والارتباط بالله تعالى حينما يصبح الإنسان في مرمى أحوال تلك السنن وتقلباتها، وعليه أن يتصرف تجاهها وفق ما وجّه به النبي ﷺ: “فَإِذَا رَأَيْتُمْ [ذلك] فَصَلُّوا وادْعُوا اللَّه”، وذلك لطلب كشف الغمة وإيقاظ معاني الرضا والتسليم في النفوس، لإكسابها القدرة على تحمل الصدمات وعبور تلك المضايق الكونية الصعبة، وفي نفس الوقت حملها على الكدح العقلي لتفادي تدافعاتها الخشنة بالبحث التجريبي ودراسة الطبائع الكونية.

وعلى هذا النهج سارت الأمة تتعامل مع تلك الظواهر الطبيعية بمنطق يجمع بين الإيمان التفويضي والبرهان التجريبي، دون أن يخلق هذا الجمع أي توتر بين العقل والوجدان، أو تناقض بين رفع الأبصار تطلعاً إلى رحمة الله تعالى باعتبارها نُذُراً إلهية يجب أن تَتْرك في العِباد أثرا من الخشية والتوبة والمراجعة الذاتية والجماعية، وبين جعلها فرصة سانحة لإرسال الأنظار بحثا عن قوانين السُّنن الكونية لتعليل الظواهر الطبيعية.

وهكذا درس المسلمون -طوال حِقَب تاريخهم- أحوال الطبيعة وسنن الكون، وتفكروا في الأفلاك والنجوم وطبقات الأرض وصنوف الجبال وأنواع المعادن، وتأملوا في تأثيرات الأزمنة والأمكنة، وشرعوا يبحثون عن التعليلات العلمية في كل ذلك بمقاربات منهجية قريبة مما يعرفه علماء الطبيعة المعاصرون.

وبالنسبة لظاهرة الزلازل على وجه الخصوص؛ فإننا نجد -كما تشهد به هذه المقالة المستفيضة- رشحاتٍ من هذا المنهج المتوازن ساكنةً في طيات كتب التراث، جمعاً بين الأصلين: الوجداني والعقلاني، ومقابلة بين الموقفين: الإيماني والبرهاني.

بل إن من كان يقيم تلك المقايسات والموازنات العلمية المُحْكمة هم فقهاء ومتكلمون معنيون ببيان الدرس الشرعي والعقدي، فاستطاعوا بذلك أن يزاوجوا بين العقل والتزكية عند دراسة الحوداث الطبيعية -ولاسيما الزلازل- باعتبارها من أنواع ابتلاءات الله تعالى لخلقه، دون أن يقعوا في شباك الخرافات الشعبية التي تحيط عادة بهذه الظواهر وتجد طريقها أحيانا للأسف إلى بعض المصنفات في مختلف الثقافات.

وفي موازاة الرؤية الإسلامية الحضارية لظاهرة الزلازل؛ يرصد المرء خبرة حضارية أخرى مفارقة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث والبلاءات الكونية الكبرى، وهو ما اهتم برصده مؤرخ الحضارات الأميركي وِلْ ديورانت (ت 1402هـ/1981م) الذي يفيدنا -في كتابه ‘قصة الحضارة‘- بأن الشروح والتعليلات التي كان يقدمها رجال الدين المسيحيون عادة لمثل هذه الكوارث سرعان ما فقدت الآذان الصاغية لدى الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين منذ مطالع عصر النهضة، مما قادهم إلى المناداة بضرروة عزل الدين عن تفسير الظواهر الكونية.

إن هذه المقالة المستفيضة -التي نقدمها اليوم- تسعى إلى أن تقدم خبرة الحضارة الإسلامية وشعوبها مع الكوارث الطبيعية التي مرت بها، متخذة أكثر أنواعها تكرارا وانتشارا وأشدها فتكا ودمارا للإنسان والعمران، ألا وهي ظاهرة الزلازل التي رصدت كتب تراثنا أخبار أكثر من 200 منها -متفاوتة الأحجام والتأثير- طوالَ الألفية الأولى من تاريخ الإسلام، وكانت 30 من كبرياتها في منطقة الشام وحدها وتحديدا خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة.

فبِمَ فسَّر العلماء المسلمون ظاهرة الزلازل؟ وكيف أدت المنهجية الموازِنة بين العقل الراصد والنقل الشاهد دورَها في ضبط الرؤية العلمية للمسلمين وتثبيت أقدامهم على صعيد تاريخ الكوارث البيئية ممثلة في الزلازل؟ وكيف تجاوب علماؤهم ومؤرخوهم مع وقائعها الهائلة رصدا وتدوينا؟ وماذا كان وقع فواجعها على مجتمعاتهم إنسانا وعمرانا؟ وكيف واجهوا تداعياتها اعتبارا وإعمارا؟

تلك هي الأسلئة التي تسعى هذه المقالة إلى مقاربة معالم إجاباتها انطلاقا من رصد تاريخي مستوعب زمانا ومكانا لهذه الظاهرة الطبيعية ذات التأثيرات العميقة في تاريخ البشرية.

بين رؤيتين

“في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من صباح أول نوفمبر/تشرين الثاني 1755 يوم عيد كل القديسين؛ هزت الأرض كتفيها في البرتغال وشمال أفريقيا. وفي ست دقائق تهدمت ثلاثون كنيسة وألف منزل، ومات خمسة عشر ألف رجل، وأصيب مثلهم بإصابات خطيرة، في واحدة من أجمل العواصم في العالم…، لم يكن ثمة شيء جديد لم يسبق له مثيل في هذه المذبحة الرهيبة التي حدث فيها الموت بالجملة، ولكن كانت هناك ملابسات وظروف محيطة حيّرت رجال اللاهوت [المسيحيين]، وأقلقت بالهم: لماذا اختار هذا اللغزُ المحيّرُ مثلَ هذه المدينة الكاثوليكية، ومثل هذا الاحتفال المقدس، في مثل هذه الساعة التي اجتمع فيها كل المواطنين الأتقياء تقريبا لحضور القداس…؟”.

بتلك العبارات السابقة؛ نقل المؤرخ وِلْ ديورانت -في كتابه ‘قصة الحضارة‘- وقائعَ هذا الزلزال التاريخي، وتفاصيل حدثه الهائل الذي كانت ردّاته الروحية والفكرية توازي قوته الاهتزازية الفيزيائية، وقد كان صداها عميقا بحيث مَسَّ صميم الحضارة الغربية.

فلم تعُد الشروح والتعليلات التي كان يقدمها رجال الدين المسيحيون عادة لمثل هذه الكوارث تجد الأذن الصاغية كما كان في السابق، بل استدعى شططُها المعتاد ردودا غاضبة من بعض الفلاسفة والمفكرين تشكك في أفكار الكنيسة بشأن أسباب الشر، ومطارحات عقائدها في العدل الإلهي، وتعليلاتها لوقوع الكوراث الإنسانية والطبيعية.

وبحسب ديورانت؛ فقد “استشاط فولتير (الأديب والفيلسوف الفرنسي المتوفى 1192هـ/1778م) غضبا لهذه التفسيرات، ولكنه هو نفسه لم يجد شيئا يوفق بين الحادث وبين إيمانه بإله عادل”، وإن حاول معاصرُه وبلديُّه الفيلسوف جان جاك روسو (ت 1192هـ/1778م) أن يساعده في هذا المسعى، فقد “أرسل روسو إلى فولتير رسالة طويلة بليغة يوضح فيها أن كل ما تعانيه الإنسانية من علل وشرور إنْ هو إلا نتيجة لأخطاء البشر، وأن زلزال لشبونة هو عقاب عادل للإنسان لتخليه عن الحياة الطبيعية وإقامته في المدن”!!

وهكذا انطلق قطار من الجدل حول الطبيعة والدين في الثقافة الغربية، واستمرت توابع هذا الزلزال تهز العقل والوجدان، وانساحت الردود بشأنه بين من يحاول أن يجرح العقائد ويبث الشكوك في مسلماتها، ومن ينبه على ضرروة عزل الدين عن تفسير الظواهر الكونية، وانتقل هذا الصخب إلى مساحات الأدب والفنون العالمية.

واللافت أن هذا الجدل بات تقليدا ثابتا في الثقافة الغربية مع كل حدث طبيعي له أثره السلبي الضخم على حياة الناس، والأعجب أن هذا التقليد الجدلي صار اليوم شائعا في المحيط العربي والإسلامي عقب أي وقائع كونية قاسية أو مشاهد إنسانية مؤلمة؛ فما إن يقع شيء من ذلك حتى يُستدعَى فولتير المشكك من مرقده، وتتواتر الأسئلة عن أسباب الشر وعلاقته بالأقدار والحكمة الإلهية، ويقابل ذلك بجدل كلامي مستطير.

وهو أمر لم نعتده في ثقافتنا الإسلامية طوال تاريخها في مثل هذه الوقائع الحزينة؛ إذْ لم تؤدِّ الزلازل أو الفيضانات أو أوبئة الطواعين إلى منعطفات روحية مجتمعية أو صدامات كلامية عقائدية، على غزارة انشغال علماء الكلام بمسائل الشر والخير والتقبيح والتحسين وأفعال العباد، وغيرها من المسائل الكلامية العقدية المشهورة. وباختصار؛ فإنه لم تعرف ثقافتنا “لاهوت الكوارث” قياسا على ما سماه دويورانت “لاهوت الزلازل”!

والسبب في هذا الأمر يرجع إلى الطبيعة التكوينية للعقل المسلم، والروح التناسقية الموزونة بين العقل والنقل، والقلب والنظر؛ فقد روى الإمام البخاري (ت 256هـ/870م) -في صحيحه- أنه “كَسَفَتِ الشَّمْسُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ يَومَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ (= ابنه)، فَقالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ [ذلك] فَصَلُّوا وادْعُوا اللَّه”.

فهذا الحديث يؤسس لحقيقة طالما ظلت راسخة في العقل المسلم، وهي أن الطبيعة متحررة من الانفعال والأثر الإنساني، وأنها مستقلة الوجود والحركة، وأنها تجري في مداراتها وفق سُنَن جارية مُحْكمة صارمة من لدن حكيم خبير؛ كما أخبر القرآن الكريم.

ومع هذه الرؤية السُّنَنية للأحداث الطبيعية؛ يؤكد الحديث النبوي أهمية التعامل الوجداني معها والارتباط بالله تعالى حينما يصبح الإنسان في مرمى أحوال تلك السنن وتقلباتها، وعليه أن يتصرف تجاهها وفق ما وجّه به النبي ﷺ: “فَإِذَا رَأَيْتُمْ [ذلك] فَصَلُّوا وادْعُوا اللَّه”، وذلك لطلب كشف الغمة وإيقاظ معاني الرضا والتسليم في النفوس، لإكسابها القدرة على تحمل الصدمات وعبور تلك المضايق الكونية الصعبة، وفي نفس الوقت حملها على الكدح العقلي لتفادي تدافعاتها الخشنة بالبحث التجريبي ودراسة الطبائع الكونية.

كذلك جاءت المرويات النبوية ناهية عن اتهام الطبيعة بالانتقام والتشفي وقذفها بالسباب عند وقوع المكروه؛ فقد قال رسول الله ﷺ: “لا تسبُّوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به”؛ (رواه التِّرْمِذِيُّ).

منهجية توفيقية

على ذلك النهج النبوي سارت الأمة تتعامل مع تلك الظواهر الطبيعية بمنطق يجمع بين الإيمان التفويضي والبرهان التجريبي، دون أن يخلق هذا الجمع أي توتر بين العقل والوجدان، أو تناقض بين رفع الأبصار تطلعاً إلى رحمة الله تعالى باعتبارها نُذُراً إلهية يجب أن تَتْرك في العِباد أثرا من الخشية والتوبة والمراجعة الذاتية والجماعية، وبين جعلها فرصة سانحة لإرسال الأنظار بحثا عن قوانين السُّنن الكونية لتعليل الظواهر الطبيعية.

وهكذا درس المسلمون -طوال حِقَب تاريخهم- أحوال الطبيعة وسنن الكون، وتفكروا في الأفلاك والنجوم وطبقات الأرض وصنوف الجبال وأنواع المعادن، وتأملوا في تأثيرات الأزمنة والأمكنة، وشرعوا يبحثون عن التعليلات العلمية في كل ذلك بمقاربات منهجية قريبة مما يعرفه علماء الطبيعة المعاصرون.

وبالنسبة لظاهرة الزلازل على وجه الخصوص؛ فإننا نجد -كما تشهد به هذه المقالة المستفيضة- رشحاتٍ من هذا المنهج المتوازن ساكنةً في طيات كتب التراث، جمعاً بين الأصلين: الوجداني والعقلاني، ومقابلة بين الموقفين: الإيماني والبرهاني.

فمثلا نجد المؤرخ المطهر بن طاهر المقدسي (ت نحو 355هـ/966م) يربط -في كتابه ’البدء والتاريخ’- بين سخونة جوف الأرض واحتقانها ببخار الأمطار والانشقاق الأرضي لتخفيف الطاقة الحرارية المكتنزة داخلها “فإذا انشقت أصاب [البخارُ] مخرجاً، وربما قُلبت الأرض فيصير أعلاها أسفلها، وربما شق عن عيون ومياه فأغرقت كثيراً من الأرض”.

بل إن من كان يقيم تلك المقايسات والموازنات العلمية المُحْكمة هم فقهاء ومتكلمون معنيون ببيان الدرس الشرعي والعقدي؛ ففي كتاب ‘مقالات الإسلاميين‘ لأبي الحسن الأشعري (ت 324هـ/936م) نجده ينقل -بلا رفض أو حتى تحفُّظ- أفكارا لبعض علماء الكلام المسلمين تفسر الزلازل باعتبارها تعبيرا عن تحرُّك في مراكز جذب أرضية “مختلفة يمسك بعضها بعضاً، فإذا ضعفت طبيعة منها غلبت الأخرى فكانت الزلزلة”، وكل هذه تعليلات قريبة مما يعرفه علماء الطبيعة المعاصرون.

كما زاوج العلماء المسلمون بين العقل والتزكية عند دراسة الحوداث الطبيعية؛ إذْ اعتبر الفيلسوف الطبيب ابن سينا (ت 428هـ/1038م) -في كتابه ‘الشفاء‘- أن الزلازل نوعان: نافعة وضارة، فمن “منافع الزلازل تفتيح مسامّ الأرض للعيون، وإشعار قلوب فَسَقَة العامة رعبَ الله تعالى” باعتبارها من أنواع ابتلاءاته لخلقه.

ومن هنا لم يجد الإمام ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) تناقضا في الجمع بين التوظيف الديني لحدوث الزلازل -الذي يسميه هو “الحكمة” الربانية من وقوعها- والتفسير العلمي لظاهرتها الطبيعية الذي يدعوه “الأسباب” المادية لحدوثها، ثم إنه استعان بالجمع بين الأمرين في هدم الخرافات الشعبية التي تحيط عادة بهذه الظاهرة وتجد طريقها أحيانا للأسف إلى بعض المصنفات في مختلف الثقافات.

يقول ابن تيمية -في ‘مجموع الفتاوى‘- شارحا منهجيته التوفيقية تلك: “والزلازل من الآيات التي يخوِّف الله بها عبادَه كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات، والحوادث لها أسباب وحِكَم؛ فكونها آيةً يخوِّف الله بها عباده هي من حكمة ذلك. وأما أسبابُه: فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض كما ينضغط الريح والماء في المكان الضيق، فإذا انضغط طَلَب مَخرجا فيشق ويزلزل ما قرُب منه من الأرض. وأما قول بعض الناس: إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرضَ فهذا جهل وإن نُقل عن بعض الناس [من أهل العلم]، وبطلانه ظاهر فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل، وليس الأمر كذلك”.

وقد واصل الإمام ابن القيم (ت 751هـ/1350م) السير على هذا المنهج التوفيقي المركَّب لشيخه، مما ساهم في ترسيخ النظرة العلمية في العقل التجريبي الإسلامي بالجنوح إلى تعليل وقوع الزلازل بارتفاع درجة حرارة باطن الأرض؛ فقال -في كتابه ‘مفتاح دار السعادة‘- إن الزلالزل تحدث نتيجة اكتناز التجاويف الأرضية بالأبخرة “وقد أذِنَ الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم”.

وبلمحة مقارنة بواقعنا المعاصر؛ نلاحظ أن هذا الملمح التوفيقي يغيب تماما عن راصدي هذه الأحداث الطبيعية الكبرى، حيث تركز الاهتمام على النقاشات الفلسفية المعمقة بين الفلاسفة والمفكرين، ولم يتم التطرق إلى أحوال الناس الواقعة في جغرافيا القلاقل البيئية وضحايا الزلازل، وهل من شأنها أن تَفتح لهم أبوابا للإيمان والاتصال بالله طلبا للرحمة والنجاة أم إنها تفتح بابا للجدل والشكوك الدينية؟ وما موقف الناس الواقعين تحت الاختبار؟

ففي دراسة نشرتها عام 2019 الدورية الاقتصادية (The Economic Journal) التي تصدرها الجمعية الاقتصادية الملكية ببريطانيا عبر دار نشر جامعة أوكسفورد؛ وجدت الأستاذة في جامعة كوبنهاغن جينت بينتزن أن الكوارث الطبيعية غير المتوقعة مثل الزلازل والبراكين وفيضانات تسونامي تزيد من تدين القاطنين في المناطق المتضررة وما حولها. واعتمدت الباحثة في نتائجها على بيانات مسحية لأنماط التدين أجريت في 96 دولة عبر العالم خلال سنوات 1981-2009.

وأكدت الباحثة رؤيتها من خلال دراسة ما اصطُلح على تسميته “التكيف بالدِّين”، ويُقصد به اعتماد الدين وسيلة تأقلم نفسية مع المواقف المفاجئة التي لا تُحتمل. وخلصت الدراسة إلى أن الناس حول العالم يزداد منحنى تدينهم صعودًا عقب الكوارث الطبيعية، وأن هذا الأثر يتعدى المتضررين من الكوارث بشكل مباشر إلى دوائر جغرافية أوسع، كما أنه يمتد لسنوات تصل إلى 12 سنة، وقد ينتقل عبر أجيال لاحقة. توظيف مزدوج

توظيف مزدوج

في عهود الوثنية السحيقة؛ رأى الإنسان في الكون شيئا مروِّعا ومخيفا، ونظر إليه من خلال إحساسه النفسي والعقلي البسيط، فتخيله مماثلا له ولكن على نحو أكبر، فاعتقد أن الطبيعة تحب وتكره وتنتقم، وأنه لا سبيل إلى تفادي تحولاتها العنيفة العاطفية إلا بعبادتها، وتقديم القرابين التي تجلب محبتها وتبعد غضبها.

ورغم تطور التفكير العقلي عند اليونان؛ فإن الموروث الوثني السائد في فضائهم الحضاري لم يتصل بالروح العقلية والمنطقية التي اتسم بها عصرهم، والتي حاولت أن تفهم تلك الحوادث الخطيرة وتعللها ببعض التفسيرات العلمية أو العقلية، بل ظلت نظرة اليونان إلى الزلازل مرتبطة بفلسفتهم الدينية القائمة على الوظائف الكونية لآلهتهم الأسطورية المتعددة، ولذا “كانت الزلازل في اعتقاد اليونان من فعل الإله يحمي بها قراره”؛ طبقا لديورانت في كتابه ‘قصة الحضارة‘.

وقد لازم هذا الانفكاك بين العلم والدين -في التجربة اليونانية- كلا من اليهودية والمسيحية في العهد الروماني، وصولا إلى العصور الوسطى التي تدهورت فيها وضعية الكنيسة، وانتقلت من الانعزال عن العلم إلى معاداته ومحاربته، وهو ما أدى إلى رد فعل أشد ضراوة من العلماء والمفكرين، وقد تجلى ذلك كثيرا بعد زلزال لشبونة الشهير المشار إليه سابقا؛ إذْ بادر المفكرون إلى إسقاط الكثير من المقولات الدينية لتكون مفسِّرة ومؤطرة لنظرتهم إلى ظاهرة الزلازل.

وبالنسبة للخبرة الإسلامية في موضوع الزلازل؛ فإن الحديث عنها ارتبط -منذ بدايته- بخصوصية تتعلق بالخطاب القرآني والنبوي عموما، وهي ذلك التذكير الدائم في نصوصهما للبشرية باقتراب الساعة ودنوّ الرحيل الجماعي إلى العالم الآخر، فكانت الزلازل بمثابة إنذار من الله تعالى لعباده ودعوة لهم إلى التوبة والإنابة إليه.

ففي ’صحيح البخاري’ أن النبي ﷺ قال: “لا تقوم الساعة حتى يُقْبَض العِلْمُ، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهَرْجُ وهو القتل”. والواقع أن هذا أمر طبيعي؛ فالمتغيرات البيئية تؤثر على حركة الناس وحياتهم المعيشية والاقتصادية، بل وتصوراتهم للحياة وتصرفاتهم فيها، وكما أنها قد تكون سببا للصلاح والتوبة لدى بعضهم، فإنها كذلك ربما تهيئ لآخرين ظروفا مناسبة لإشاعة الفوضى والاضطرابات.

وأول ما يطالعنا -في تلك الخبرة الإسلامية- هو رصد علماء الكلام في مؤلفاتهم لبعض المواقف والآراء العلمية الطبيعية؛ إذْ كان بعض المتكلمين يبحثون في الطبيعة -بجانب بحوثهم الاعتقادية- لمحاولة إقامة موازنات بين أسس الفكر العَقَدي الإيماني والنظر العلمي البرهاني.

ومن هنا أخذت تفسيرات الظواهر الطبيعية من زلازل وغيرها مكانا متقدما في كتب الفرق الإسلامية ومصنفات الفلاسفة الإسلاميين؛ فنجد الإمام أبا الحسن الأشعري ينقل -في كتابه ’مقالات الإسلاميين’- أن المتكلم الشيعي هشام بن الحَكَم الكوفي (ت 179هـ/795م) كان “يقول في الزلازل: إن الله سبحانه خلق الأرض من طبائع (= قُوى) مختلفة يمسك بعضها بعضاً، فإذا ضعفت طبيعة منها غلبت الأخرى فكانت الزلزلة، وإن ضعفت أشد من ذلك كان الخسف”، أي ما يُعرف اليوم علميا بالانهيارات الأرضية بتأثير الجاذبية الأرضية.

ونجد كذلك أن ذكر الزلازل يأتي في سياق ما يمكن تسميته -أخذا من الحديث النبوي- بـ”خطاب الاستعتاب”، وهو طلب مرضاة الله تعالى “وإزالة غضبه وعَتَبه”؛ كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه ‘بدائع الفوائد‘.

ففي هذا الخطاب توظَّف تلك الأحداث الكونية والابتلاءات لإيقاظ المراجعة الذاتية وتحفيز الناس على الصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي؛ ولذا جاء في ‘سُنَن أبي داود‘ أن النبي ﷺ قال: “يا بن حَوَالة (= عبد الله بن حَوَالة الأَزْدي المتوفى 80هـ/700م)، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس؛ فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعةُ يومئذٍ أقرب من الناس من يَدِي هذه من رأسك”!!

وهذا الاستعتاب اعتبره عدد من أجلاء الصحابة فرصة لكي تراجع المجتمعات مواقفها وتغير مسالكها المنحرفة عن جادة الاستقامة؛ فعندما وقعت زلزلة في المدينة النبوية قام الخليفة عمر بن الخطاب (ت 23هـ/645م) خطيبا في الناس، وقال محذرا لهم وموقِظاً فيهم نوازع الإنابة: «لئن عادت لا أساكنكم فيها»!!

وورد في تفسير الطبري (ت 310هـ/922م) “أن الكوفة رَجَفَتْ على عهد ابن مسعود (= الصحابي عبد الله بن مسعود الهُذَلي المتوفى 32هـ/654م)، فقال: يأيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه” أي يسترضيكم فأرضوه!!

وبجانب هذا البعد المحفز للتوبة الذي تثيره الأحداث والظواهر الطبيعية في نفوس المؤمنين؛ هناك من القادة المسلمين من اعتبرها فرصة أيضا لدعوة الناس إلى التضامن والتكافل بينهم بالتصدق وإنفاق المال، ومن أمثلة ذلك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ/720م) حين وقع زلزال في الشام أمر الناس قائلا: “اخرُجوا [إلى الصلاة]…، ومن استطاع منكم أن يُخْرج صدقة فليفعل، فإن الله تعالى قال: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾؛ (سورة الأعلى/الآية: 14-15).

ومن هنا رأى بعض العلماء مشروعية الصلاة الجماعية عند الزلزال قياسا على صلاة الكسوف والخسوف، وإن كان الرأي المستقر عند جماهير الفقهاء هو أنه في “ما سوى كسوف النيِّريْن (= الشمس والقمر) من الآيات -كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة- لا يصلَّى لها بالجماعة، إذ لم يثبت ذلك عن النبي ﷺ”؛ طبقا للإمام ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) في كتابه ‘التلخيص الحبير‘.

تعليلات برهانية

رغم البعد الغيبي والتوظيف الإصلاحي لتلك الوقائع الكونية في دفع الناس إلى العودة إلى الذات وتحري المراجعة الإيمانية؛ فإن مؤرخي المسلمين وفلاسفتهم لم يهملوا مواقف الأمم والحضارات السابقة بشأن الظواهر الطبيعية وخاصة الزلازل، بل استأنسوا -في نظرتهم إليها- بعلوم الأوائل مصححين ومستدرِكين عليها، وحافظين لأقوال ومذاهب لولا تسجيلهم إياها لضاعت في غياهب النسيان.

لكنهم أيضا كانوا -في كل ذلك- يقيمون محاكمات للرؤى الخرافية التي كانت تسود الثقافات السابقة، ويقدمون مساءلات لنماذجها التفكيرية المتعلقة بطبائع الكون والسنن، مبرزين حركة العلم والتطور الفكري التي قدّمها العقل المسلم بشأن التعامل مع تلك الأحداث الطبيعية وخاصة ظاهرة الزلازل.

فهذا الفيلسفوف العربي الأول أبو يعقوب الكِنْدي (ت 256هـ/870م) يهتم -في النصف الأول من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي- بتعليل وقوع الزلازل، فنجد من بين مصنَّفاته: “رسالة في عِلّة حُدُوث الرياح في باطن الأرض المُحْدِثة كثيرَ الزلازل والخسوف”؛ طبقا لابن أبي أُصَيْبِعَة الأنصاري الخزرجي (ت 668هـ/1269م) في كتابه ‘عيون الأنباء في طبقات الأطباء‘.

ويورد المؤرخ اليعقوبي (ت بعد 292هـ/905م) -في تاريخه- أن أهل مصر كانوا يرون أن من أسباب الزلازل “أن الأرواح قديمة كانت في الفردوس الأعلى، وأنه في كل ستة وثلاثين ألف سنة يفنى جميع ما في العالم إما من تراب، يريدون الأرض وزلزلتها وخسوفها، أو من نار وإحراق وسَمُوم (= لفح الشمس) مُهلِك، وإما من ريح هواء ردي فاسد غليظ عام (= الاحتباس الحراري) يسد الأنفاس لغلظه، فيهلك الحيوان، ويتلف الحرث والنسل، ثم يحيي الطبيعة من كل جنس من أجناس الحرث والنسل، ويرجع العالم بعد فساده” إلى صلاح ونهوض في دورة حضارية جديدة. وينقل اليعقوبي كثيرا من مذاهب قدامى المصريين في الدين والطبيعة، ويعلق على ذلك بقوله: “وهذا باطل غير معقول”!!

وأما المؤرخ المطهر المقدسي فيطالعنا -في ’البدء والتاريخ’- بآراء مختلفة، ويقارن بين المذاهب المفسِّرة لظواهر الطبيعة في الزلازل وغيرها في فصل كَتَبَه بعنوان: «الرعود والبروق والصواعق والشهبان وقوس قزح والهدّات والزلازل»؛ فيقول فيه مفسرا حدوث الزلازل: “وللقدماء في علة الزلزلة كلام كثير ومذاهب مختلفة، وأما المسلمون فيقولون إنها من فعل الله إذا أراد أن يُرِيَ العبادَ أنّه يستعتبهم، وليس بعجيب أن يجعل الله هذه الآية بتحريك الريح الأرض”!!

وعلى غرار اليعقوبي؛ فإن ابن طاهر المقدسي يفكك تلك التفسيرات لساذجتها وينتقد الخرافات المرتبطة بها، فيقول: “أما ما رُوي من القصص أن لكل أرض عرقاً متصلاً بجبل قاف، والمَلَك موكَّل به فإذا أراد الله أن يخسف بقوم أومأ إليه أن حرِّك ذلك العرق؛ فإن صح -وما أراه يصح إلا من جهة أهل الكتاب وليسوا بأمناء على ما في أيديهم- فهو تشبيه وتقريب من أفهام الخلق، وتعليم بأن ذلك كله من فعل الله لا من ذات نفسه”.

ولم يكتف المقدسي بمحاكمة النموذج التفسيري للثقافات المجاورة؛ بل قدّم مقاربة علمية تفسيرية في أمر الزلازل رابطا بينها وبين الفيضانات، وذلك بقوله: “وأما الزلازل فعلى وجوه، وذلك أن الأرض يابسة الطبيعة فإذا مطرت رطبت، فتعمل فيها الشمس ويتولد منها بخار رطب وبخار يابس، فالبخار الرطب مادة الأنداء (= جمع نَدًى)، والبخار اليابس مادة الرياح.

ومن طبع البخار الحركة إلى فوق، فإذا تحرك وصادف أرضاً صلبة اضطربت الأرض لذلك، وإن صادف أرضاً رخوة خرجت من غير زلزلة، فإن كانت الأرض حجارية صلبة وتزعزعت الريح في جوفها ولم تجد منفذاً فربما شقته وصدعته، وربما خرجت على أثر الزلزلةِ الهدةُ الهائلة والصوت الشديد، وذلك لاحتقان البخار في جوف الأرض، فإذا انشقت أصاب [البخارُ] مخرجاً وربما قلبت الأرض فيصير أعلاها أسفلها، وربما شق عن عيون ومياه فأغرقت كثيراً من الأرض”.

وجاء في كتاب ‘رسائل إخوان الصَّفا‘ كلام طويل عن ظواهر الزلازل وغيرها، يتضح منه تأثرُّهم بالتنجيم لربطهم بين تأثير “الكواكب ذوات الأذناب” (= المذنّبات) في “كرة الأثير” وبين الجبال والزلازل، وينتهون إلى أن الزلازل تحدث بسبب بحث “الكهوف والمغارات والجبال التي في جوف الأرض” عن منافذ تخرج منها المياه الساخنة المحتبسة في باطنها، وفرقوا بين الأرض الرخوة التي تتبخر تلك المياه الساخنة من منافذها، وبين الأرض الصلبة التي تنشق بسبب ضغط المياه الساخنة فتحدث الزلزلة وتدوم إلى “أن يبرد جوُّ تلك المغارات والأهوية ويغلظ”.

ويواصل “إخوان الصفا” -وهم مجموعة من الفلاسفة كانت بالعراق خلال القرن الرابع الهجري/الـ10م- تحليلَهم للظواهر الطبيعية ومخلفات الزلازل من المواد التي قد تتحوّل -في رأيهم- إلى معادن؛ فيقولون إنه “متى تكاثفت تلك البخارات واجتمعت أجزاؤها وصارت ماء، خرَّت راجعة إلى قرار تلك الكهوف والمغارات والأهوية، ومكثت زماناً، وكلما طال وقوفها ازدادت صفاءً وغِلَظاً حتى تصير زئبقاً رجراجاً (= مائعاً)، وتختلط بتربة تلك المعادن، وتتحد بحرارة المعدن دائماً في إنضاجها وطبخها، فتكون منها ضروبٌ من الجواهر المعدنية المختلفة الطبائع”.

كما قارن مؤرخ الفِرَق والأفكار أبو الفتح الشَّهْرسْتاني (ت 548هـ/1153م) -في كتابه ‘المِلَل والنِّحَل‘- بين مذهب الصابئة وقدماء المصريين في الزلازل؛ فرأى أنهما متقاربان من حيث قدرة “الروحانيات” -أي القوى السماوية- على التصرف في الأجسام، وبحسب قوله “فالرياح تهب بتحريكها (= الروحانيات) والسحاب يعرض ويزول بتصريفها، وكذلك الزلازل تقع في الجبال بسبب من جهتها. وكل هذه وإن استندت إلى أسباب جزئية (= طبيعية) فإنها تستند في الآخرة إلى أسباب من جهتها (= الروحانيات)”.

توظيف متعدد

ولا نصل إلى القرن الثامن الهجري/الـ14م حتى نجد العلماء المسلمين يُدرجون ظاهرة الزلازل في نطاق البحث العلمي التجريبي، باعتبارها مندرجة ضمن معارف “الطبيعيات” التي تخضع لقوانين قابلة للدراسة عبر مبدأ الملاحظة والتجربة.

فالمؤرخ ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) يعرف “الطبيعيات” -في كتابه ‘المقدمة‘- بأنها “علمٌ يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون، فينظر في الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولّد عنها من حيوان وإنسان ونبات ومعدن، وما يتكوّن في الأرض من العيون والزلازل، وفي الجوّ من السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك”.

ومن الأشياء اللافتة أن الأفكار والآراء التي كانت تصاغ بشأن الزلازل كانت تأتي مركّبة، حاملة معاني التفسير العلمي ورشحات الجانب التربوي والتزكوي، فضلا عن رصد “المنافع” التي تتفتق من تلك الكوارث، وهذا يعني أنه يمكن ضمنيا -باتساع العلم والدراسة- تقليل المخاطر التي تمس الإنسان جراء الزلازل والأخطار البيئية، وتعظيم المنافع الناتجة عن حدوثها.

ويكفي هنا -إضافة إلى ما سبق إيراده عن المطهر المقدسي- الإشارة إلى ما فصّله الشيخ الرئيس ابن سينا -في كتاب ’الشفاء’- عن أسباب الزلازل وأنواعها، فهي عنده نوعان: نافعة وضارة، فمن “منافع الزلازل تفتيح مسامّ الأرض للعيون، وإشعار قلوبِ فَسَقة العامة رعبَ الله تعالى”؛ وأما الضارة منها فهي ما ينشأ عنها هدم وقتل وتشريد.

واستمر المسلمون يتفحصون الظواهر النافعة من تلك الوقائع الحزينة؛ فهذا أبو عبد الله بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي المشهور بـ”شيخ الربوة” (ت 727هـ/1327م) يستدل -في كتابه ’ نخبة الدهر في عجائب البرّ والبحر’- بتأملاته الشخصية في مشاهدة ظاهرة الزلازل.

فقد كان هذا الجغرافي -الذي تعمق في دراسة وآثارها في تكوين المواد والمعادن وتوليد الجبال والهضاب والرمال- يرى أن ثمة ارتباطا بين الرياح الشديدة والزلازل، وفي ذلك يقول: “وقد يكون باستيلاء الرياح العاصفة على بعض أجزاء الأرض بالكشف والحفر إلى أن يصير ما غلبت عليه غورا، ومن صحة ذلك أنه في سنة تسع عشرة وسبعمئة (719هـ/1319م) كان على الجبل الأقرع شجر زيتون كثير نيف على ثلاثمئة، فحملته الريح إلى أرض بعيدة بترابه، وكأنه لم يكن مخلوقا إلا من تلك الأرض، وكأنه لم يكن على الجبل شجر مزروع قط!!

وفي تلك السنة أيضا حملت الريح دَيْراً يقال له دَيْر سَمْعان قريب من تلك الأرض بحجارته ورهبانه، وما كان في الدير من قمحهم وخزينهم وبقرهم ودوابهم وعددهم، حتى كأنهم لم يكونوا، ولم يُعلم لهم خبر، ولم يَطلع لهم على أثر، وسُطِّر بذلك مَحْضَر شرعي (= قضائي)، وطلعوا به إلى السلطان محمد بن قلاوون (الناصر المتوفى 741هـ/1340م)”.

وهناك مِن المؤرخين مَن أدركوا قيمة دراسة آثار الزلازل وما تفيده مشاهدتُها ميدانيا من عِبَر وتجارب علمية قد تتيح فرصا فريدة لتصحيح بعض المسلمات الخاطئة في تاريخ العلوم. ومن نماذج أولئك الدارسين كبيرُ أطباء البلاط الأيوبي بالقاهرة موفَّق الدين عبد اللطيف البغدادي (ت 629هـ/1232م) الذي يدل على احتفائه بالمشاهدة وما يحصل لصاحبها من يقين عنوانُ كتابه الطريف: ‘الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر‘.

فهو يخبرنا -في كتابه هذا- عن الزلزال التاريخي الذي وقع يوم الاثنين 26 شعبان 598هـ/1202م وهزّ مصر والشام وأجزاء مما يعرف اليوم بتركيا، وفيه “كانت نكاية الزلزلة ببلاد الإفرنج أكثر منها في بلاد الإسلام كثيرا”!! والمقصود بـ”بلاد الإفرنج” هنا المستوطناتُ التي كان يحتلها الصليبيون على طول سواحل الشام.

ويكشف لنا البغدادي عن كيفية توظيفه لآثار هذا الزلزال في التشريح الطبي المندرج في مجال تخصصه؛ فيقول: “ومن عجيب ما شاهدنا أن جماعةً ممّن ينتابني في الطبّ وصلوا إلى كتاب التشريح، فكان يعسر إفهامهم وفهمهم لقصور القول عن العيان؛ فأخبِرنا أنّ بالمَقْس (= قرية مكانها اليوم ميدان رمسيس بالقاهرة) تَلًّا فوقه رِمَمٌ كثيرة، فخرجنا إليه فرأينا تلًّا من رِمَمٍ له مسافة طويلة، يكاد يكون ترابُه أقلّ من الموتى به، نحدسُ ما يظهر منهم للعيان بعشرين ألفا فصاعدا، وهم على طبقات في قرب العهد وبُعدِه [من الحياة].

فشاهدنا من شكل العظام ومفاصِلها وكيفية اتصالها وتناسبها وأوضاعها ما أفادنا علما لا نستفيده من الكتب، إمّا أنها سكتت عنها أو لا يفي لفظها بالدلالة عليها، أو يكون ما شاهدناه مُخالفا لِما قيل فيها، والحسُّ أقوى دليلاً من السمع، فإنّ جالينوس وإن كان في الدرجة العُليا من التحرِّي والتحفُّظ فيما يباشره ويحكيه، فإنَّ الحسَّ أصدق منه”. وهذا الكتاب سِفْرٌ حزين لغرائب الأخبار وعجائب آثار الحوادث في إبادة البشر!!

جغرافيا الزلازل

أَوْلى المؤرخون المسلمون عناية بالغة لرصد تاريخ النكبات والكوارث، أو ما يسميه المؤرخ المسعودي (ت 346هـ/957م) -في ‘التنبيه والإشراف‘- بـ”الحوادث العظام والكوائن الجسام”، وعملوا على توفير سجلات توثيقية دقيقة تؤرِّخ لكل كارثة -ولاسيما الزلازل- تأريخا مفصَّلا أحيانا بالساعة والدقيقة وحصر خسائرها المادية وتأثيراتها المعنوية، وما ترتب على تلك الوقائع من تحولات سياسية واجتماعية. وأول ما يلفت النظر في توظيف تلك المناهج البحثية هو الدراسات التاريخية المقارنة التي تمخضت عنها.

فقد اهتم المسلمون بدراسة الزلازل وقارنوا بين أنواعها في مختلف المناطق المشتهرة بها، كما قارنوا بين ما عايشوه منها وما قرؤوه عنها في الكتب؛ فالمسعودي يحدثنا -في كتابه السابق- عن زلزال عايشه سنة 344هـ/955م في مصر، ويقارنه بزلازل أخرى شاهد آثارها أو قرأ عنها؛ فيقول في وصفه لمنارة ساحل الإسكندرية: “وتهدَّم في شهر رمضان سنة 344 (هجرية/955م) نحو من ثلاثين ذراعا (= 15م تقريبا) من أعاليها بالزلزلة التي كانت ببلاد مصر وكثير من بلاد الشام والمغرب في ساعة واحدة، على ما وردت به علينا الأخبار المتواترة ونحن بفسطاط مصر، وكانت عظيمة جدا مهولة فظيعة، أقامت نحو نصف ساعة زمانية”.

ونجده يحدد بدقة متناهية تاريخ ذلك الزلزال مستخدما أشهَر التقاويم المعتمدة في زمانه؛ فيقول: “وذلك [في] النصف من يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت من هذا الشهر (= رمضان)، وهو اليوم الخامس من كانون الآخِر (= يناير) من شهور السريانيين، واليوم التاسع من ديماه من شهور الفرس، والتاسع أيضا من طوبة من شهور القبط”.

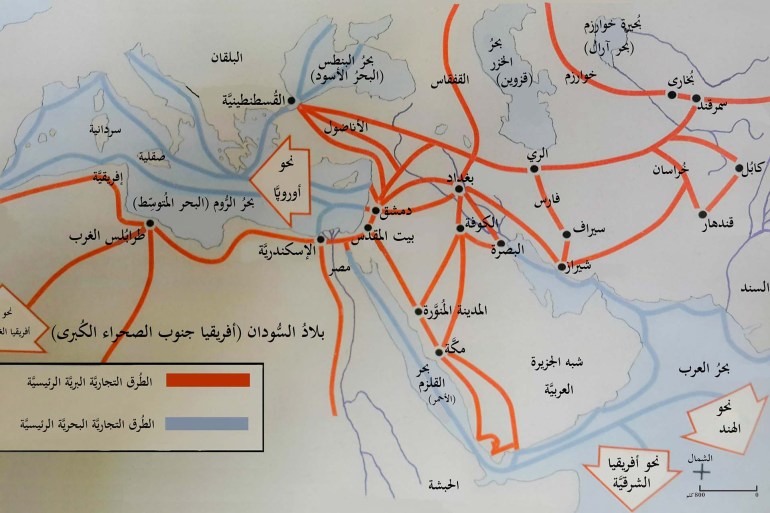

وعلى غرار ابن سينا الذي كتب رسالة قدّم فيها شرحا للتأثيرات الجيولوجية للزلازل وصفه ديورانت بأنه “لا يبتعد فيه عما يُدرَّس اليوم”؛ تنبّه المسعودي أيضا إلى ما يمكن تسميته بـ”جغرافيا الزلازل”، وبدأ يحدد بدقةٍ البلادَ التي تشملها أحزمة الزلازل الشهيرة والتي تتوزع اليوم بين إيران وتركيا وشمالي سوريا، كما يصف الآثار الجيولوجية التي تتركها هزاتها على سطح الأرض وحركة الصخور والمياه في المناطق الزلزالية.

ومن ذلك قوله: “وقد دخلنا أكثرَ المواضع المشهورة بكثرة الزلازل وعِظَمِها، مثل بلاد سيراف (= بوشهر الإيرانية اليوم) من ساحل فارس وهي بين جبل وبحر، وبلاد الصَّيْمَرة (= مدينة درة شهر الحالية بمحافظة عيلام غربي إيران)…، ومدينة أنطاكية (= عاصمة محافظة هتاي التركية) من جند قنّسرين (= قرب حلب السورية)، والعواصم من أرض الشام…، وبلاد قُومِس (= محافظة سِمْنان شمالي إيران) وهي كثيرة الزلازل جدا، وتغور أعينٌ وتفور في مواضع أُخَر لعِظَم ذلك، فالبلد شديد الاختلال”.

ويختم المسعودي نصه الطويل الطريف هذا بمقارنته تلك الزلال بما شاهده في زلزال مصر؛ فيقول مصوّرا هزاته العنيفة: “فلم أرَ أعظم أمرا من هذه الزلزلة ولا أطول مُكْثاً، وذلك أني تبينت تحت الأرض كالشيء العظيم يحاكّها مارًّا تحتها وهازًّا ومحركا لها، وكأنه أعظم منها وكأنها كالنائية عنه، مع دويٍّ عظيم في الجو، وكانت السلامة بحمد الله شاملة للناس، والتهدم قليلا”.

كما اهتم -في وصفه للزلازل- بتعيين مراكزها وبؤرها الانفعالية التي تدفع بطاقتها الانفجارية، ورصد تأثير هذه الطاقة على صعيد تغيير ملامح جغرافيا المناطق التي ضربتها؛ فقال: “وقد كان خسف بضِياع (= مَزارع) كثيرة وقرى وعمائر واسعة من بلاد كَشّ (= مقاطعة طالقان شمالي إيران)، ونسف مما يلي سمرقند من أرض خراسان (= منطقة تشمل اليوم شمال غربي أفغانستان وجنوبي تركمانستان وشمال شرقي إيران)، بزلازل تواترت كان مبدؤها من نحو بلاد الصين إلى أن اتصلت ببلاد فرغانة (تقع اليوم بأوزبكستان).

وهذه البلاد هلك فيها خلق كثير من الناس، فمنها ما صار موضعها آجاما ومياها سودا منتنة، ومنها ما صارت كالرماد لانقلابها في سفوح جبال شاهقة منيعة، وذلك مشهود ببلاد خراسان وغيرها، وقد ذكرنا ما قاله الناس من الشريعيين (= علماء الشريعة) وغيرهم في الزلازل وحدوثها والهدّات والخسوف”.

ولا عجب أن تأتي هذه التفصيلات في دراسات الجغرافي المسعودي تحت عنوان أعم يتعلق بجغرافيا الأقاليم الكبرى في التقسيمات الجغرافية القديمة؛ فقد ذكر “الإقليم الرابع ووصفه وفضله على سائر الأقاليم، وما خُصَّ به ساكنوه من الفضائل التي باينوا بها سكان غيره، وما اتصل بذلك من الكلام في عُروض البلدان وأطوالها والأهوية والتُّرَب والمياه وتأثيراتها وغير ذلك”.

كما أعطى الفقيه المالكي والفيلسوف الطبيب ابن رشد الحفيد القرطبي (ت 595هـ/1199م) عنايةً خاصة لظاهرة الزلازل وتأثيرها الجيولوجي في نطاقها الجغرافي، وذلك في تلخيصه لأحد كتب أرسطو (ت 322ق.م) في الفلسفة؛ فقد استدل -في تلخيصه كتاب ‘الآثار العلوية‘ لأرسطو- على تصحيحه رأي هذا الفيلسوف اليوناني في أسباب الزلازل بما شاهده هو في بلاده الأندلس سنة 566هـ/1171م.

وفي ذلك يقول ابن رشد: “ومن شاهد الزلزلة الحادثة بقرطبة وجهاتها عام ست وستين وخمسمئة للهجرة (566هـ/1171م) وقع له اليقين بذلك، لكثرة ما عرض هنالك من الأصوات والدَّوِيّ، ولم أكن حاضرا حينئذ بقرطبة ولكني وصلت إليها بعدُ، فسمعت أصواتا تتقدم حدوث الزلازل، وشعر الناس أن ذلك الصوت يأتي من جهة المغرب، ورأيت الزلزلة تتولد عند نشوء الرياح الغربية كثيرا، وتمادت هذه الزلازل بقرطبة نحو العام شِدادا ولم تنقطع إلا بعد ثلاثة أعوام أو نحوها، وقتلت الزلزلة الأولى ناسا كثيرا بالهدم، وزعموا أن الأرض انشقت بقرب قرطبة بموضع يعرف بأندوجرة فخرج منه شبه رماد أو رمل، ومن شاهدها حصل له اليقين بها، وكانت شرقا من قرطبة أشدَّ مما كانت بقرطبة، وكانت غربا أخف”.

رصد واسع

رصد المؤرخون في كتبهم بعض الزلازل التي كادت تعمّ أهم مناطق العالم الإسلامي وجوارها الحضاري حينها، وخاصة تلك الأقاليم الإسلامية التي كان فيها مؤرخون وكتّاب يتبادلون الأخبار مع غيرهم، مما يوحي بقوة الرصد حينها وتتبع أخبار أقاصي البلدان؛ كما يدل عليه قول المسعودي السابق الذكر عن أحد الزلازل: “وردت به علينا الأخبار المتواترة”، ويذكر الإمام المؤرخ ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) -في كتابه ‘المنتظم‘- أنه “في ذي القعدة (= سنة 565هـ/1170م) وردت الأخبار بوقوع زلازل كثيرة بالشام”.

هذا إضافة إلى أن التقارير الرسمية كانت تأتي بتفاصيل هذه الوقائع من عند الأجهزة الإدارية المحلية إلى مراكز السلطة في العواصم، ولاسيما تلك الزلازل الكارثية ذات الآثار العميقة إنسانيا وعمرانيا بقضائها على الأنفس والأموال والذهاب بمباهج التمدن ومنجزات الحضارة.

بل إن الخبرة الإسلامية في رصد الزلازل بلغت من التطور أن مكنت أحيانا علماء الطبيعة في الحضارة الإسلامية من التنبؤ بحدوثها والتحذير منها قبل وقوعها، ولئن كانت تلك التنبؤات قد تخطئ في حساباتها فإن العبرة هنا تكمن في مبدأ القدرة على التنبؤ نفسه، والذي يبدو أنه كان يصيب أحيانا بدليل تصديق الناس -من العامة والخاصة- له وتناقلهم إياه بينهم عند صدوره من الفلكيين الذين كانوا أصحاب الاختصاص فيه.

فهذا الإمام ابن حجر العسقلاني يستعرض أحداث سنة 801هـ/1398م، فيخبرنا بأنه “كان أهلُ الهيئة (= علماء الفلك) ذكروا أنه يقع في أول منها زلزلة، وشاع ذلك في الناس فلم يقع شيء من ذلك”. كما يذكر المؤرخ المملوكي عبد الباسط ابن شاهين المَلَطي (ت 920هـ/1514م) -في كتابه ‘نيل الأمل في مختصر الدُّوَل‘- أنه في ربيع الأول من سنة 891هـ/1486م “أرجَفَ المنجّمون ومن يقول بقولهم بأنه يكون في ثالثه زلزلة عظيمة، وكذبوا ولم يكن ذلك ولا ما يقرب منه”!!

والظاهر أن تنبؤات الفلكيين بوقوع الزلازل بالحواضر الإسلامية ظلت قائمة حتى مطالع العصر الحديث؛ إذْ يورد خاتمة المؤرخين المصريين عبد الرحمن الجَبَرْتي (ت 1240هـ/1824م) -في كتابه ‘عجائب الآثار‘- أنه “في أواخر شهر جمادى الأولى (= سنة 1205هـ/1791م) أشِيع في الناس أن في ليل السابع والعشرين نصف الليل يحصل زلزلة عظيمة وتستمر سبع ساعات، ونسبوا هذا القول إلى أخبار بعض الفلكيين من غير أصل، واعتقده الخاصة فضلا عن العامة وصمموا على حصوله من غير دليل لهم على ذلك، فلما كانت تلك الليلة خرج غالب الناس إلى الصحراء وإلى الأماكن المتسعة… ونزلوا في المراكب، ولم يبق في بيته إلا من ثبته الله، وباتوا ينتظرون ذلك إلى الصباح فلم يحصل شيء، وأصبحوا يتضاحكون على بعضهم”!!

ومن أبرز -وربما أوائل- ما رصده المؤرخون في كتبهم من الزلازل العامة تلك التي وقعت 245هـ/859م؛ ففي تلك السنة “عمَّت الزلازلُ الدنيا، فأخربت القلاع والمدن والقناطر، وهلك خلق بالعراق والمغرب، وسقطت من [سور] أنطاكية نيف وتسعون برجا، وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحر، وسُمع من السماء أصوات هائلة، وهلك أكثر أهل اللاذقية تحت الردم. وذهبت جَبَلَة بأهلها، وهدمت بالس وغيرها. وامتدت إلى خراسان، ومات خلائق منها…، وزُلزلت مصر، وسَمِع أهلُ بلبيس من ناحية مصر ضجة هائلة، فمات خلق من أهل بلبيس، وغارت عيون مكة”؛ وفقا للإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) في ’تاريخ الإسلام’.

ويصف عبد اللطيف البغدادي -في كتابه السالف الذكر ’الإفادة والاعتبار’- خبرَ الزلزال الكارثي في سنة 597هـ/1201م وصفا دقيقا؛ فيقول: “واتفق سُحْرَة يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان -وهو الخامس والعشرون من بشنس (= الشهر التاسع في التقويم القبطي القديم)- أن حدثت زلزلة عظيمة اضطرب لها النّاس، فهبّوا مِن مضاجِعهم مدهوشين، وضجّوا إلى الله سبحانه، ولبثت مدة طويلة كانت حركتها كالغربلة أو كخفق جناح الطائر!

وانقضَت على ثلاث رجفات قويّة مادَت بها الأبنية واصطفقت الأبواب وصرصرت السقوف والأخشاب، وتداعى من الأبنية ما كان واهيا أو مشرفا عاليا. ثم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين، إلا أنها لم يحسّ بها أكثر الناس لخفائها وقِصَر زمانِها، وكان في هذه الليلة بردٌ شديدٌ يُحْوِجُ إلى دِثار (= لِحاف) خلافَ العادة، وفي نهار ذلك اليوم تبدّل [البردُ] بِحرٍّ شديد وسَمُوم مُفْرِط يُضيق الأنفاس ويأخذ بالكَظْم، وقلّما تَحْدث زلزلة بمصر بهذه القوة”!!

ويذكر أن هذه الموجة الزلزالية شملت أقاليم واسعة من العالم الإسلامي وغيره، وكانت آثارها أشد في الإمارات الصليبية بالشام من غيرها؛ فيضيف: “ثم أخذت الأخبار تتواترُ بحدوث الزلزلة في النواحي النائية والبلاد النازحة في تلك الساعة بعينها، ولذا صحَّ عندي أنها حركت في ساعة واحدة طابقةً من قوص إلى دمياط والإسكندرية، ثم بلاد الساحل بأسرها والشام طولا وعرضا، وتعفّت بلادٌ كثيرةٌ بحيث لم يَبقَ لها أثرٌ، وهلك مِن الناس خلقٌ عظيم وأمَمٌ لا تُحصَى.

ولا أعرف في الشام بلدا أحسن سلامة من القدس فإنّها لم تُنْكِ (= تؤثِّر) فيه إلّا ما لا بال [له]، وكانت نكاية الزلزلة ببلاد الإفرنج أكثر منها في بلاد الإسلام كثيرا، وسمعنا أنّ الزلزلة وصلت إلى أخلاط وتخومها وإلى جزيرة قبرص، وأن البحر ارتطم وتموَّجَ وتشوَّهت مناظره فانفرق في مواضعَ وصارت فِرَقُه كالأطواد، وعادت المراكب على الأرض وقذف سمكا كثيرا على ساحله، ووردت كتب من الشام ودمشق وحماة تتضمن خبر الزلزلة”!!

ولعل في وصفه هذا لتأثيرات الزلزال البحرية في سواحل الشام إشارة إلى ما يُعرف اليوم بظاهرة “تسونامي”، وهي سلسلة من الأمواج العاتية المنفردة التي تضرب الشواطئ، وتعدّ الزلازل من أبرز أسبابها وأكثرها شيوعا.

ومن رصدهم للزلازل العابرة للأقاليم ما سجله الإمام المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1236م) -في كتابه ‘الكامل‘- قائلا: “في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة ضحوة النهار [سنة 623هـ/626م]، زُلزلت الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربية والعجمية، وكان أكثرها بشَهْرَزُور (تقع اليوم بمحافظة السليمانية شمالي العراق) فإنها خرب أكثرها، ولاسيما القلعة فإنها أجحفت بها، وخرب من تلك الناحية ست قلاع، وبقيت الزلزلة تتردد فيها نيفا وثلاثين يوما ثم كشفها الله عنهم، وأما القرى بتلك الناحية فخرب أكثرها”!!

بل إن المؤرخين المسلمين رصدوا الزلازل الكونية العابرة للقارات، ومن ذلك ما يذكره ابن فضل الله العُمَري (ت 749هـ/1348م) -في ‘مسالك الأبصار في ممالك الأمصار‘- من أنه في سنة 601هـ/1204م “كانت زلزلة عامة في أقطار الأرض خربت من المدن شيئا كثيرا”!!

تفاصيل دقيقة

سجّل المؤرخون معطيات مختلفة تتعلق بالظواهر الزلزالية؛ فذكروا أرقاما تفصيلية عن عدد ارتدادات الزلازل، وعن فترات استمرارها. ومن ذلك تحديدهم زمن بقاء الزلزلة بـ”الدَّرجات” الزمنية التي كانت هي مقياس الوقت في عصرهم؛ مثل قول المؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1441م) عن زلزال القاهرة الهائل سنة 701هـ/1301م: “واستمرت الزلزلة خمس دَرَج (الدَّرج = خمس دقائق تقريبا) إلا أن الأرض أقامت عشرين يوماً ترجف، وهلك تحت الردم خلائق لا تحصى”!!

كما يسجل الإمام ابن حجر العسقلاني -في كتابه ‘إنباء الغُمر‘- مدة بقاء زلزلة عايشها بالقاهرة قائلا: “وفي السابع والعشرين من شعبان (سنة 828هـ/1425م) زُلزلت الأرض بمصر والقاهرة قدرَ درجتين، وكان أمرا مهولا إلا أنه لم يقع بها هدمُ شيءٍ من الأماكن إلا اليسير”.

وعن الأعداد القياسية لظاهرة الارتدادات الزلزالية؛ يذكر الذهبي -في ’تاريخ الإسلام’- أنه في شهر ذي الحجة سنة 544هـ/1149م “جاءت زلزلة عظيمة وماجت بغداد نحو عشر مرات، وتقطع بحلوان جبل من الزلزلة، وهلك عالَم من التركمان”. ويذكر أيضا أنه في سنة 605هـ/1208م “زُلزلت نيسابور زلزلة عظيمة دامت عشرة أيام فمات تحت الردم خلق عظيم”، وفي ذي الحجة سنة 623هـ/1226م “زلزلت الموصل وغيرها… وبقيت الزلزلة تتردد عليهم نيفا وثلاثين يوما”.

وقد رصد المؤرخون الأقدمون ما يُعرف اليوم بالتوابع الزلزالية التي كانوا يسمّونها “التوالي”، وهي موجات اهتزازية أرضية ناشئة عن الزلزال الرئيسي، ورغم أنها لا تكون عادة في مستوى شدته فإن لها تأثيرات خطيرة في المناطق التي يضربها الزلزال الرئيسي.

فقد عَرَض المؤرخ ابن القلانسي (ت 555هـ/1160م) -ضمن أحداث سنة 551هـ/1156م في ’تاريخ دمشق’- لما أسماه ”شرح الزلازل الحادثة في هذه السنة المباركة وتواليها”، فذكر 30 تابعا زلزاليا توالت على مدار شهرين، ثم عجز عن تتبع بقيتها فأدرجه ضمن “ما أهمل ذكره لكثرته”!!

ومن ذلك أنه في “ليلة الخميس التاسع من شعبان سنة 551 (هجرية/1156م) الموافق لليوم السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) -في الساعة الثانية منها- وافت زلزلةٌ عظيمة رجفت بها الأرض ثلاث أو أربع مرات، ثم سكنت بقدرة مَن حرّكها وسكّنها سبحانه وتعالى من مليك قادر قاهر، ثم وافى -بعد ذلك ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان المذكور- زلزلة، وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل، ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهن، بحيث أحصين ست مرات. وفي ليلة السبت الخامس وعشرين من الشهر المذكور جاءت زلزلة ارتاع الناس منها في أول النهار وآخره، ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالى”.

ويضيف مؤرخنا أنه “في يوم الأربعاء التاسع وعشرين -من الشهر بعينه شعبان- وافت زلزلة تتلو ما تقدم ذكره آخرَ النهار، وجاءت في الليل ثانيةً في آخِره، ثم وافى -في يوم الاثنين أول شهر رمضان من السنة- زلزلة مروعة للقلوب، وعاودت ثانيةً وثالثةً، ثم وافى -بعد ذلك في يوم الثلاثاء- ثالثةً ثلاثُ زلازل: إحداهن في أوله هائلة، والثانية والثالثة دون الأولى، وأخرى في وقت الظهر مشاكلة لهن، ووافى بعد ذلك أخرى هائلة أيقظت النيام وروّعت القلوب انتصافَ الليل؛ فسبحان القادر على ذلك”!!

ثم يستفيض ابن القلانسي في بيان التداعيات الإقليمية الواسعة لهذا الزلزال فيقول إنه “تواصلت الأخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام مواضع كثيرة، وانهدام برج من أبراج أفامية (= مدينة كانت قريبة من حماة السورية) بهذه الزلازل الهائلة، وذُكِر أن الذي أحصِي عَدَدُه منها تقدير الأربعين على ما حُكي، والله تعالى أعلم. وما عُرف مثل ذلك في السنين الماضية والأعصر الخالية”!!

ولعل أطول التوابع الزلزالية المسجلة قديما في تاريخنا هي تلك التي عايش المؤرخُ المقريزي حدوثَها سنة 822هـ/1419م، وتحدث عنها -في كتابه ’السلوك لمعرفة دول الملوك’- ذاكرا أنها استمرت عاما كاملا من غير توقف!!

ففي شهر صَفَر من تلك السنة “اتفق -وقتَ العصر من يوم الثلاثاء سابع عشره- حدوثُ زلزلة استمرت ثلاثة أيام بلياليها لا تهدأ، فسقط سور المدينة وخرِبت عامةُ دُورها بحيث لم يبق بها دار إلا سقطت أو هُدم بها شيء، وانقطع من جبل قطعة في قدر نصف هرم مصر وسقطت إلى الأرض، وتفجرت عدة أعين من وادي الأزرق وانطمت عدة أنهر. وكانت الزلزلة تأتي من جهة المغرب إلى جهة المشرق ولها دَوِيٌّ كركْض الخيل، ثم امتدت الزلزلة -بعد ثلاثة أيام- مدةَ أربعين يوما، تعود كل يوم مرة أو مرتين وثلاثا وأربعا، حتى خرج الناس إلى الصحراء، ثم تمادت سنة”!!

أرقام مهولة

من اللافت في استقصاء المؤرخين لأخبار الزلازل وحوادثها اعتناؤهم الكبير بلغة الأرقام، وتدوين إحصاءات دقيقة عن الخسائر في الإنسان والعمران مساكنَ خاصةً ومرافقَ عامةً، والتغيرات البيئية في تضاريس التربة والجبال والبحار مدًّا وجَزْرًا ونُتُوءاً وغوْراً.

ومن أقدم إحصائياتهم المهولة عن أعداد الضحايا الذين قضوا في كوارث الزلازل؛ ما سجله الإمام ابن الجوزي عن خسائر زلازل قوية ضربت الموصل بشمالي العراق سنة 233هـ/848م فيقول -في ‘المنتظم‘- إنه “مات من أهلها عشرون ألفا”. أما سبطُه المؤرخ أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي (ت 654هـ/1256م) فيرفع -في كتابه ‘مرآة الزمان‘- ذلك الرقم أكثر من الضعفين مسجلا أنه “هلك من أهلها خمسون ألفا، ومن أهل أنطاكية عشرون ألفا”!!

ويؤرخ اليعقوبي لزلازل تلتها بسنوات قليلة بمنطقة إيران؛ فيقول: “وكانت الزلازل بقُومِس ونيسابور وما والاها سنة 242 (هـ/856م) حتى مات بقومس خلق كثير، ونالتهم رجفة يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان، فمات فيها زهاء مئتيْ ألف” إنسان!!

ويخبرنا الطبري -في تاريخه عند عرضه لحوادث سنة 245هـ/849م- أنه “كانت في هذه السنة بأنطاكية زلزلة ورجفة في شوال، قتلت خلقا كثيرا، وسقط منها ألف وخمسمئة دار، وسقط من سورها نيف وتسعون برجا”. وفي حوادث سنة 258هـ/872م ذكر أنه “لعشر خلون من شعبان كانت هدّة صعبة هائلة بالصَّيْمَرة، ثم سُمع من غد ذلك اليوم -وذلك يوم الأحد- هدّة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول، فتهدّم من ذلك أكثر المدينة وتساقطت الحيطان، وهلك من أهلها -فيما قيل- زهاء عشرين ألفا”!!

ويتابع الطبري أنه في سنة 262هـ/876م “ورد الخبر في جمادى الآخرة أن مصر زُلزلت زلازل أخربت الدُّور ومسجد الجامع، وأنه أحصِي بها في يوم واحد ألف جنازة”!! ويذكر أيضا عن زلزال 280هـ/893م أنه “ورد كتاب من دبيل بانكساف القمر في شوال أربع عشرة خلت منها، ثم تجلى في آخر الليل، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة، ودامت الظلمة عليهم، فلما كان عند العصر هبت ريح سوداء شديدة، فدامت إلى ثلث الليل، فلما كان ثلث الليل زُلزلوا، فأصبحوا وقد ذهبت المدينة فلم ينجُ من منازلها إلا اليسير قدر مئة دار، وأنهم دفنوا -إلى حين كَتْبِ الكتاب- ثلاثين ألف نفس، يُخرَجون من تحت الهدم ويُدفنون، وأنهم زُلزلوا بعد الهدم خمس مرات. وذُكر عن بعضهم أن جملة من أُخرِج من تحت الهدم خمسون ومئة ألف ميت”!!

ويقدّم ابن الأثير -في كتابه ‘الكامل‘- إحصائية لضحايا مدينة الدِّينَوَر الواقعة اليوم غربي إيران، فيذكر أنها أصيبت سنة 398هـ/1009م بـ”زلزلة شديدة خرّبت المساكن، وهلك خلق كثير من أهلها، وكان الذين دُفنوا ستة عشر ألفا، سوى من بقي تحت الهدْم (= الأنقاض) ولم يشاهَد”!!

وفي كتاب ’البداية والنهاية’ للإمام المؤرخ ابن كثير (ت 774هـ/1372م) أن سنة 434هـ/1043م كانت بها “زلزلة عظيمة بمدينة تبريز هَدمت قلعتَها وسورَها وأسواقَها ودُورَها، ومن دار الإمارة عامةَ قصورِها، ومات تحت الهدم خمسون ألفا، ولبس أهلها المُسوح لشدة مُصابهم”! و”المُسوح” ثيابُ صوفٍ سودٌ متقشفة كان لبْسُها يدل عندهم على الحزن والحداد! وهذا الحداد التبريزي على هذا العدد المهول من الضحايا شمِل أيضا أميرَ تبريز الذي نجا من الزلزال “لكونه كان في بعض البساتين” خارج المدينة؛ كما عند ابن الجوزي في ’المنتظم’.

ويقول ابن الجوزي -في كتابه ’المُنتظَم’- إن سنة 533هـ/1139م “كانت فيها زلزلة عظيمة بجَنْزَة (= كَنْجَة: تقع اليوم شمال غربي أذربيجان)، أتت على مئتيْ ألف وثلاثين ألفا فأهلكهم الله، وكانت [مساحة] الزلزلة عشرة فراسخ (= 50كم تقريبا) في مثلها، فسمعت شيخنا ابن ناصر (= أبو الفضل محمد بن علي السَّلامي البغدادي المتوفى 551هـ/1156م) يقول: جاء الخبر أنه خُسِف بجَنْزَة وصار مكان البلد ماء أسود، وقَدِم [إليها] التجار من أهلها فلزموا المقابر يبكون على أهاليهم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون”!!

وربما كان أكثر عدد من الناس قضى عليه زلزال في وقت واحد هو ما رصده لنا المؤرخ سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) في كتابه ‘مرآة الزمان‘؛ فقد ذكر خبر زلزال سنة 597هـ/1201م -الذي سبق إيرادُ وصْفه لدى عبد اللطيف البغدادي- فقال بعد أن عدّد المناطق التي دمرها في مصر والشام: “وجاءت في شبعان زلزلة هائلة من الصَّعيد فعمَّت الدُّنيا في ساعةٍ واحدة… فمات تحت الهدم خَلْقٌ كثير…، وأحصِي من هلك في هذه السنة فكان ألف ألف ومئة ألف إنسان (= 1.1 مليون نسمة)”!!

وتظهر الدقة الإحصائية في اهتمام المؤرخين بذكر عدد الضحايا محدَّدا حين تتوفر معطياته، حتى ولو كان بالعشرات؛ كما فعل ابن الأثير في رصده لأحداث سنة 242هـ/856م التي كانت فيها “زلازل هائلة بقومس ورساتيقها (= مناطقها الزراعية) في شعبان، فتهدمت الدور وهلك تحت الهدم بَشَرٌ كثير، قيل كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفا وستة وتسعين نفسا”. وتظهر أمانة التحديد في ترك ذكر الأرقام حين تعوزهم معطياتها، فيكتفون بمثل قولهم: “هلكت فيها أمم”، أو “مات فيها عالَم لا يُحْصَوْن”!!

وأحيانا تتناول هذه الإحصائياتُ أعدادَ من نجا من الزلزال ولو كان فردا واحدا؛ فابن الجوزي يخبرنا أنه وقع زلزال في سنة 233هـ/848م فارتجّت منه دمشق رجّة عظيمة أثارت “تخيلات” لدى البعض، إذْ رأى بعض أهل منطقة “دَيْر مُرّان” مدينةَ دمشق “وهي ترتفع وتَسْتَفِلُ مرارا، وأصاب أهلَ قرية من عمل الغوطة من الرجفة أنها انكفأت عليهم، فلم ينجُ منهم إلا رجل واحد على فرسه، فأتى أهل دمشق فأخبرهم”.

كما يذكر أن “ثلاث عشرة قرية من قرى القيروان خُسف بها، فلم ينج من أهلها إلا اثنان وأربعون رجلا”، وكان ذلك في زلزال وقع بتونس في سنة 240هـ/854م. وبالمثل يحدثنا المؤرخ موفق الدين سبط ابن العجمي (ت 884هـ/1479م) -في ‘كنوز الذهب فى تاريخ حلب‘- عن كارثة زلزال قلعة شيزر قرب حماة السورية الذي ضربها سنة 552هـ/1157م، وأفنى جميع سكانها من أسرة آل منقذ الكنانية التي أسست لها إمارة صغيرة في هذه القلعة دامت 130 سنة، فيقول إنه “هلك كل من في شيزر إلا امرأة وخادما واحدا”!!

بل إن مصادرنا التاريخية لا تهمل الإشارة إلى الحصيلة الصفرية للخسائر البشرية للزلازل إن وُجدت؛ كما نجده عند الرحالة ناصر خسرو (ت 481هـ/1088م) -في كتاب رحلته ‘سفرنامه‘- حين أورد ما رآه مكتوبا على جامع مدينة الرملة بفلسطين، من أنه في سنة 425هـ/1035م “زُلزلت الأرض بشدة هنا فخربت عمارات كثيرة، ولم يُصَب أحد من السكان بسوء”!!

معطيات شاملة

كانت أفظع الزلازل هي تلك التي تقضي على عوائل بأكملها كان لها شأن عظيم في مجتمعاتها؛ ولعل من أوائل النماذج لهذه الظاهرة المحزنة ما جرى لعائلة الصحابي الجليل شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي (ت 58هـ/679م)، ففي سنة 131هـ/750م وقعت “زلازل شديدة بالشام وأخربت بيت المقدس وأهلكت أولاد شداد بن أوس في مَن هلك”؛ وفقا للمؤرخ المملوكي ابن تَغْري بَرْدي (ت 874هـ/1470م) في كتابه ‘النجوم الزاهرة‘.

وتبقى أعظم خسارة عائلية سُجِّلت في زلزال واحد هي كارثة قلعة شيزر التي أودت -كما ذكرنا- بحياة جميع أفراد عائلة بني منقذ الكنانية! ففي سنة 552هـ/1157م أصابت الشامَ زلزلةٌ هائلة “وكان بنو منقذ أمراء شيزر قد اجتمعوا عند صاحبها (= أميرها) منهم في دعوة (= وليمة)، فأصابتهم الزلزلة مجتمعين فسقطت عليهم القلعة ولم ينجُ منهم أحد”؛ كما يقول ابن خلدون في تاريخه.

وفي رصدهم لتأثيرات الزلازل على العمران السكني تتفاوت معطياتهم بين النِّسَب التقديرية والأرقام المحدَّدة؛ فمثلا يفيدنا ابن تَغْري بَرْدي -في ‘النجوم الزاهرة‘- بأنه في سنة 203هـ/818م “كانت زلزلة عظيمة سقطت فيها منارة الجامع والمسجد ببلخ ونحو رُبُع المدينة”.

وأما يحيى بن سعيد الأنطاكي (ت 458هـ/1067م) فيذكر -في تاريخه المعروف بـ‘صلة تاريخ أوتيخا‘- أنه “حدث بدمشق زلزلة عظيمة يوم السبت سابع عشر المحرّم سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة (381هـ/992م)، وسقط منها زهاء ألف دار، ومات تحت الردم خلق عظيم، وخُسف في تلك الليلة بقرية من قرى بعلبك. وكانت الزلازل بدمشق وأعمالها وبعلبك، وخرج الناس من دُورهم إلى الصحراء والخِيَم، وقامت الزلازل متتابعة إلى يوم الجمعة السابع عشر من صفر من السنة” نفسها.

كما يفيدنا ابن الجوزي -في أحداث سنة 565هـ/1170م- بأنه “في ذي القعدة وردت الأخبار بوقوع زلازل كثيرة بالشام وقع منها نصف حلب، ويقال هلك من أهلها ثمانون ألفا”!!

وإضافة إلى توثيق خسائر الزلازل في العمران السكني؛ لطالما تصدرت قائمةَ الأضرار المجتمعية جرّاءها ما كانت تزخر به المدن الإسلامية من مقومات بنية تحتية حيوية، سواء أكانت مرافق مدنية كالمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والأسواق والجسور، أو تحصينات أمنية ودفاعية كالأسوار والحصون والقلاع وأبراج المراقبة.

وقد سبق أن سقنا عددا وافرا من النصوص التاريخية التي تضمنت نماذج من الخسائر في المرافق العامة؛ ومن ذلك ما ذكرناه من أنه في سنة 245هـ/859م “عمّت الزلازل الدنيا، فأخربت القلاع والمدن والقناطر…، وسقطت من [سور] أنطاكية نيف وتسعون برجا”؛ طبقا للذهبي في ’تاريخ الإسلام’. ويذكر سبط ابن العجمي من خسائر زلزال أنطاكية هذا سقوط “كنيسة خاك الكبرى”.

ومن نماذج ذلك أيضا ما نقلناه عن الإمام ابن كثير بشأن أحداث سنة 443هـ/1052م التي كانت فيها “زلزلة عظيمة بمدينة تبريز هَدمت قلعتها وسورَها وأسواقها ودُورها، حتى من دار الإمارة عامة قصورها”!! ويسجل ابن الأثير أنه في سنة 515هـ/1121م “تضعضع الركن اليماني من البيت الحرام -زاده الله شرفا- من زلزلة، وانهدم بعضه، وتشعث بعض حَرَم النبي ﷺ”.

كما أن الإحصاءات الخاصة بالزلازل شملت أمورا أخرى تدخل في دائرة الأضرار المادية، مثل تلف المزروعات والمغروسات ومنتجاتها التجارية؛ فقد ذكر المقريزي -ضمن أخبار سنة 387هـ/998م من كتابه ’اتِّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء’- أنه “ورد الخبر من مدينة قُوص (تقع في جنوبي مصر) بأن شدةً نزلت بهم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من السماء، منها ما لم يُسمع بمثله، وأنهم زُلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز، واقتلعت خمسمئة نخلة من أصولها. وانبثق بقوص وأعمالها زرقة خضراء على ظهر الأرض، وغرقت عدة مراكب مشحونة بغلال تساوي أموالا كثيرة”.

وجاء في ’المنتظم’ لابن الجوزي أنه في سنة 425هـ/1035م “ورد كتاب من الموصل ذُكِر فيه أن ريحا سوداء هبّت بنصيبين، فقلعت من بساتينها أكثر من مئتيْ أصل توتاً وعنابا وجوزا، ودَحَتْ (= دحرجت) بها على الأرض خطوات، وأنه كان في بعض البساتين قصر مبني بآجُرّ وحجارة وكِلْس فرَمَتْه من أصله”.

ويعدِّد المؤرخ سبط ابن الجوزي -في ‘مرآة الزمان‘- الخسائر الفادحة زلزال سنة 597هـ/1201م الهائل في المنازل والمرافق العامة؛ فيقول: “ورمتْ [الزلزلةُ] بعضَ المنارة الشرقية بجامع دمشق وأكثر الكلاسة، والمارستان (= المستشفى) النُّوري، وعامةَ دُور دمشق إلا القليل. وهرب الناس إلى الميادين، وسقط من الجامع ست عشرة شُرْفة (= جزء خارج من أعلى البناء) وتشققت قبة النسر، وتهدمت بانياس وهونين وتبْنين…، وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها”.

ولعل كثرة الزلازل في العالم الإسلام -في مختلف عصوره- تفسر لنا ظاهرة انتشار ضياع الكتب والمكتبات؛ ففي المدن والقرى التي عصفت بها الزلازل دُفن علم وافر واختفت مكتبات كثيرة، على نحو ما سنذكره من ضياع كتب إمام الشام أبي عمرو الأوزاعي (ت 157هـ/775م) في زلزال الشام سنة 130هـ/759م.

ويمدنا المؤرخون أحيانا بأسماء بعض أعلام العلماء الذين خمدت أنفاسهم تحت ركام الأنقاض جراء الزلازل. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- عن سبب وفاة الإمام المفسر محمد بن كعب القُرَظي (ت 108هـ/727م)، وفيه أنه “كان لمحمد بن كعب جلساء كانوا من أعلم الناس بالتفسير، وكانوا مجتمعين في مسجد بالرَّبَذة (= موضع شرق المدينة المنورة بنحو 200كم)، فجاءت زلزلة [سنة 108هـ/727م] فسقط عليهم المسجد، فماتوا جميعا تحته”!!

ويخبرنا مؤرخ الشام شمس الدين ابن طولون الدمشقي الحنفي (ت 953هـ/1546م) -في ‘مفاكهة الخلان في حوادث الزمان‘- بأنه في صَفَر سنة 886هـ/1481م “وصل الخبر إلى دمشق بأن القاضي شرف الدين بن عيد الحنفي (ت 886هـ/1481م) بمصر توفي إلى رحمة الله تعالى -ومعه شخص آخر- بواسطة الزلزلة…: سقطت شرافة من مدرسة الصالحين عليهما فماتا معا، وقيل معهما أربعة أيضا”.

بل إنهم وثّقوا حوادث وفيات طلاب كتاتيب الأطفال في الزلازل؛ كما فعل ابن القلانسي في زلزال 460هـ/1069م، وابن الأثير في زلزال سنة 552هـ/1157م. ففي الزلزال الأول قضى نحو مئتيْ صبي لم يأت من يسأل عنهم لعموم الهلاك، وتكرر عدم السؤال عن القتلى في الزلزال الثاني الذي لم يذكر ابن الأثير عدد من قضوا فيه، وإنما قال “إن معلما كان بالمدينة -وهي مدينة حماة- ذكر أنه فارق المكتب لمهمّ عّرّض له، فجاءت الزلزلة فخربت البلد وسقط المكتب على الصبيان جميعهم. قال المعلم: فلم يأتِ أحد يسأل عن صبي كان له”!!

إعمار متجدد

لم تنل فداحة الزلازل والفيضانات التي ضربت العالم الإسلامي -في مختلف أعصاره وأمصاره- من عزائم كثير من قادته وسلاطينه؛ فقد كانوا -في الغالب- يبادرون بعد كل كارثة بإعادة إعمار ما هدمته الزلازل والهزات الأرضية، لاسيما أنها كانت كثيرا ما تقضي على مقومات المدن الحيوية من مرافق مدنية وتحصينات دفاعية، كما سبق القول.

وفيما قدمته كتب التاريخ عن أعداد الضحايا المستخرَجين من تحت الأنقاض ما يدل على حجم جهود الاستجابة التي يقوم بها المسلمون للتعامل مع تداعيات تلك الكوارث، إلى حد كتابة التقارير الرسمية المتضمنة لتفاصيل الخسائر الحاصلة حتى تمكن مواجهتها على نحو منظَّم وشامل، كما يدل عليه ما أسلفنا ذكره من أن مسؤولي الدولة المملوكية وثّقوا ما أسفر عنه زلزال سنة 719هـ/1319م بالشام في “مَحْضَر شرعي (= قضائي) وطلعوا به إلى السلطان محمد بن قلاوون”.

بل إن علماء المسلمين دعوا إلى ضرورة ما يمكن وصفه بـ”الاستجابة الاستباقية” للزلازل حين اهتموا بكشف القوانين الحاكمة لدورات حدوثها زمانا ومكانا، وقدموا أفكارا لمواجهتها قبل وقوعها سعيا لتقليل مخاطرها على المجتمعات.

ولذا قسّموا الزلازل بحسب احتمالات حدوثها في كل فصل من فصول السنة، كما فعل ابن سينا -في كتابه ‘الشفاء‘- حين لفت إلى تفاوت نِسَب وقوعها من حيث الزمان في فصليْ الشتاء والصيف، وكذا من حيث المكان بحسب مقاومة سطح الأرض للتصدعات، إذْ “أكثر ما تكون الزلازل في بلاد متخلخلة غوْر الأرض”. ورصدوا أماكن كثرتها وقلتها على حسب العادة؛ فهذا المؤرخ ابن فضل الله العمري يقرر -في ‘مسالك الأبصار في ممالك الأمصار‘- أن “المغرب قليل الصواعق والزلازل”!

كما ذكر ابن سينا طرقا لتفادي حدوثها كحفر الآبار والقنوات في المناطق الزلزالية لتنفيس الضغط الداخلي الحاصل في طبقاتها الأرضية، معللا ذلك -في كتابه ‘الشفاء‘- بأن سبب الزلازل هو “الرياح المحتقنة” في باطن الأرض، فإذا “حُفرت فيها آبار وقنيّ (= قنوات) كثيرة حتى كثُرت مخالص (= مخارج) الرياح والأبخرة قلّتْ الزلازل بها”!!

وعلى صعيد جهود الاستجابة الإعمارية؛ لعل في مبادرة الصحابي الجليل أبي عُبيدة بن الجرّاح (ت 18هـ/640م) إلى إعادة إعمار قلعة حلب التي دمرها زلزال -قُبيل فتح المسلمين لها بقيادته- ما يعبر عن النزعة العمرانية لدى الفاتحين المسلمين.

فقد جاء في كتاب ’الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة’ للمؤرخ ابن شداد الموصلي (ت 684هـ/1285م) أن أبا عبيدة لما فتح مدينة حلب “كانت قلعتها مرمَّمة الأسوار بسبب زلزلة كانت أصابتها قبل الفتوح، فأخربت أسوار البلد وقلعتها، ولم يكن ترميماً مُحْكماً، فنقض [أبو عبيدة] بعض ذلك وبناه”.

وكان المسجد الأقصى قد تعرض لزلازل أضرت به وخاصة في زلزال سنة 130هـ/749م الذي ضرب منطقة الشام، وقد سارع الخلفاء العباسيون لإعادة إعمار المسجد الأقصى بالقدس مرتين أولاهما كانت في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور (ت 157هـ/775م) في زلزال سنة 130هـ/749م.

فالمؤرخ القاضي مجير الدين العليمي الحنبلي (ت 928هـ/1522م) يحدثنا -في ’الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل’- عن أن أبواب المسجد كلها “كانت ملبّسة بصفائح الذهب والفضة في خلافة عبد الملك بن مروان (ت 86هـ/706م)، فلما قدِم [من الحج] أبو جعفر المنصور العباسي -وكان شرقي المسجد وغربيه قد وقعا [بسبب الزلزال]- فقيل له: يا أمير المؤمنين قد وقع شرقي المسجد وغربيه من الرجفة في سنة ثلاثين ومئة، ولو أمرت ببناء هذا المسجد وعمارته! فقال: ما عندي شيء من المال، ثم أمر بقلع صفائح الذهب والفضة التي كانت على الأبواب فقُلعت وضُربت دنانير ودراهم أنفِقت عليه حتى فُرغ” من إعادة إعماره وترميمه.

وأما عملية الإعمار الثانية للمسجد الأقصى فكانت في زمن الخليفة المهدي ابن المنصور (ت 169هـ/787م) حينما “كانت الرجفة الثانية فوقع البناء الذي كان أمر به أبو جعفر، ثم قدم المهدي من بعده -وهو خراب- فرُفع ذلك إليه، فأمر ببنائه… فتم البناء في خلافته”؛ وفقا للعليمي.

إسهام متعدد

من السياسة الحكيمة في مواجهة التغير السكاني الذي تسببه الزلازل ما قام به الخليفة المنصور في سنة 140هـ/758م؛ إذْ أمر “بعمارة مدينة المَصِّيصَة على يد جبرائيل بن يحيى (القائد العسكري العباسي المتوفى بعد 159هـ/777م)، وكان سورها قد تشعَّث (= تصدّع) من الزلازل وأهلُها قليلٌ، فبنى السور وسمّاها المعمورة، وبنى بها مسجدا جامعا، وفَرَضَ (= خصص رواتب) فيها لألف رجل، وأسكنها كثيرا من أهلها”؛ طبقا لابن الأثير في ’الكامل’.

وقد يحصل عند إعادة الإعمار لمدينة ما دمّرها زلزال أن يوصي المهندسون باستحداث مدينة جديدة إزاءها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن أيْبَك الدَّواداري (ت 736هـ/1335م) -في كتاب ’كنز الدرر وجامع الغرر’- من أنه في سنة 234هـ/848م حدثت “الزلزلة العظيمة بأذربيجان، [فـ]ـأقامت سبعة أيام تعاودهم ليلا ونهارا حتّى دكّت المدينة وقُتل تحت الردم عالَم عظيم، والذين سلموا عدموا أموالهم وأمتعتهم تحت الهدم. ثم أنشئت مدينة غيرها على ميل من المدينة القديمة وسكنها الناس، ولم تزل حتّى أخربها التتار” في اجتياحهم لمنطقتها سنة 629هـ/1232م.

وكان للخليفة العباسي المتوكل (ت 247هـ/851م) دَور كبير في إعادة الإعمار وإغاثة مصابي زلزال 245هـ/859م الذي شمل أقاليم إسلامية عديدة وصاحبته أحداث جسام؛ إذْ “زُلزلت بالِس والرَّقة وحران ورأس عين وحمص ودمشق، والرُّها وطَرَسُوس والمَصِّيصَة وأَذَنَة، وسواحل الشام، ورجفت اللاذقية فما بقي منها منزل ولا أفلت من أهلها إلا اليسير، وذهبت جَبَلَة بأهلها”.

ولمواجهة آثار هذا الدمار “أمر المتوكل بثلاثة آلاف ألف درهم (3 ملايين درهم = اليوم 6 ملايين دولار أميركي تقريبا) للذين أصيبوا بمنازلهم” تعويضا لهم عن خسائرهم؛ طبقا لما في ‘تاريخ الإسلام‘ للذهبي. وأيضا في “سنة الزلازل [هذه] أخرج المتوكلُ أحمدَ ابن حنبل (ت 241هـ/855م) من الحبس [في سامرّاء]، ووَصَلَه (= أكرمه) وصرفه إلى بغداد، وأمَرَ بترك الجدل في القرآن وأن الذمة بريئة ممن يقول بخَلْقٍ أو غير خَلْقٍ [للقرآن]”؛ وفقا لابن العبري (ت 685هـ/1286م) في ’تاريخ مختصر الدول’.

ومن اللافت أنه كان للنساء مساهماتهن في إغاثة أهالي المدن المتأثرة بالزلازل، كما فعلت السيدة “شجاع” (ت 247هـ/851م) والدة الخليفة المتوكل عقب زلزال سنة 245هـ/859م المتقدم ذكره؛ فقد كان من تداعياته أنْ “غارت مُشَاشُ -عينُ مكة (تقع بجبل أظلم بمنطقة الجِعرانة شمال شرق مكة)- حتى بلغ ثمن القِرْبَة [من الماء] بمكة ثمانين درهما (= اليوم 160 دولارا أميركيا تقريبا)، فبعثت أم المتوكل فأنفقت عليها” حتى عادت إلى طبيعتها؛ حسب الطبري.

وجاء ضمن تعريف ياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) لمدينة “رَعْبَان” -في كتابه ’معجم البلدان’- أنها “قلعة تحت جبل خرّبتها الزلزلة في سنة 340هـ/951م، فأنفذ سيفُ الدولة (الحَمْداني المتوفى 356هـ/967م) أبا فراس ابن حمْدان (ت 357هـ/968م) في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوما”.

ومن مبادرات إعادة الإعمار التي قام بها الملوك البيزنطيون في المدن الإسلامية التي كانوا يحتلونها؛ ما حكاه يحيى بن سعيد الأنطاكي (ت 458هـ/1067م) -في تاريخه- ضمن أحداث سنة 360هـ/971م، وهو أنه فيها “حَدَثَ بأنطاكية زلزلة فسقطت قطعة كبيرة من سورها، وأنفذ الملك يانيس بن الشَّمَشْقِيق (ت 365هـ/976م والشَّمَشْقِيق تعريب لاسمه الأرمني: تزيميسكس/Tzimiskes) لميخائيل البرجي (ت بعد 360هـ/971م) في اثني عشر [ألف] بنّاء (= مهندس) وفاعل (= عامل بناء)، وبنى ما سقط من السّور وردّه إلى مثل ما كان عليه” قبل الزلزال.

وللوزير السلجوقي العظيم نظام الملك (ت 486هـ/1093م) جهود مشهودة في إعادة إعمار ما دمرته الزلازل، ولاسيما آثار الزلزلة العظيمة التي ضربت خراسان سنة 444هـ/1053م فـ”خربت كثيرا، وهلك بسببها كثير، وكان أشدها بمدينة بَيْهَق فأتى الخراب عليها، وخرب سورها ومساجدها، ولم يزل سورها خرابا إلى سنة أربع وستين وأربعمئة (464هـ/1073م)، فأمر نظام الملك ببنائه فبُني” من جديد؛ وفقا لابن الأثير في ’الكامل’.

ولئن كان تعمير نظام الملك سابقا لعهد سلطانه مَلِكشاه بن أَلْب أرسلان (ت 465هـ/1073م)؛ فإنه كان أيضا لهذا السلطان السلجوقي إسهامه في إعادة إعمار ما دمرته الزلازل في أيامه، إذْ روى ابن الأثير -في حوادث سنة 484هـ/1091م- أنه “في تاسع شعبان كان بالشام وكثير من البلاد زلازل كثيرة، وكان أكثرها بالشام، ففارق الناس مساكنهم، وانهدم بأنطاكية كثير من المساكن، وهلك تحته عالم كثير، وخرب من سورها تسعون برجا، فأمر السلطان ملكشاه بعمارتها”.

تحصينات دفاعية

وامتدادا لسياسة التعمير وإعادته التي أرساها ملوك الإسلام؛ كانت للسلطان نور الدين محمود زِنْكي (ت 569هـ/1176م) إنجازات عمرانية عظيمة عقب الزلازل، وله اهتمام خاص بتعمير الحصون والأسوار بسبب الحروب الدائرة حينها بينه وبين الصليبيين.

يقول ابن الأثير عن حوادث شهر رجب من سنة 552هـ/1157م إنه “كان بالشام زلازل كثيرة قوية خربت كثيرا من البلاد، وهلك فيها ما لا يُحصَى كثرة، فخرب منها بالمَرَّة حماة وشَيْزَر وكَفَرْطاب والمَعَرّة، وأفامية وحصن الأكراد وعِرْقَة واللاذقية وطرابلس وأنطاكية. وأما ما لم يكثر فيه الخراب ولكن خَرِبَ أكثره فجميع الشام، وتهدمت أسوار البلاد والقلاع.

فقام نور الدين محمود في ذلك المَقامَ المَرْضي، وخاف على بلاد الإسلام من الفرنج (= الصليبيين) حيث خَرِبَت الأسوار، فجمع عساكره وأقام بأطراف بلاده يغير على بلاد الفرنج ويعمل الأسوار في سائر البلاد، فلم يزل كذلك حتى فرغ من جميع أسوار البلاد”.

وأعاد نور الدين الكَرّة بإعمار ما هدمته الزلازل في سنة 565هـ/1170م حيث “كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة لم ير الناس مثلها، وعمت أكثر البلاد من الشام والجزيرة [الفراتية] والموصل والعراق، وغيرها من البلاد، وأشدها كان بالشام، فخربت كثيرا من دمشق وبعلبك وحمص وحماة وشيزر وبَعْرينُ وحلب وغيرها، وتهدمت أسوارها وقلاعها، وسقطت الدُّور على أهلها، وهلك منهم ما يخرج عن الحد.

فلما أتاه (= نور الدين) الخبرُ سار إلى بعلبك ليعمر ما انهدم من سورها وقلعتها، فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد، وخراب أسوارها وقلاعها، وخُلُوُّها من أهلها، فجعل ببعلبك من يعمرها ويحميها ويحفظها، وسار إلى حمص ففعل مثل ذلك، ثم إلى حماة…، وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج”.

ويضيف ابن الأثير راصدا إنجازات نور الدين في إعادة الإعمار “ثم أتى مدينة حلب، فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد، فإنها كانت قد أتت عليها، وبلغ الرعب ممن نجا كلَّ مَبْلغ، وكانوا لا يقدرون [أن] يَأووا [إلى] مساكنهم خوفا من الزلزلة، فأقام بظاهرها وباشر عمارتها بنفسه، فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد وجوامعها. وأما بلاد الفرنج (= قلاعهم على الساحل الشامي) فإن الزلازل أيضا عملت بها كذلك، فاشتغلوا بعمارة بلادهم خوفا من نور الدين عليها، فاشتغل كل منهم بعمارة بلاده خوفا من الآخر”.

وورد ضمن أحداث شهر صفر من سنة 692هـ/1293م -في كتاب ’تاريخ الإسلام’ للذهبي- أنه “جاءت زلزلة هدمت وأنْكَتْ (= أثّرتْ) في غزة والرملة والكَرَك، وسار من دمشق أميران وعدد من الحجَّارين والصناع لإصلاح ما تهدم من أبرجة (= أبراج) الكَرَك” الواقعة اليوم في الأردن.

واستمر الاعتناء بإعادة الإعمار في العهود الإسلامية اللاحقة بتجدد موجبه كلما زُلزلت الأرضُ زلزالَها؛ ففي صفر من سنة 692هـ/1293م “وقع بغزة والرملة واللد والكَرَك زلازل عظيمة هدمت ثلاثة أبراج من قلعة الكَرَك…، وزُلزلت أيضا البلاد الساحلية فانهدمت عدة أماكن؛ فلما ورد الخبر بذلك خرج الأمير علاء الدين أَيْدُغْدي الشجاعي (ت 710هـ/1310م) من دمشق لعمارة ما تهدم بمرسوم شريف” من السلطان خليل بن قلاوون (ت 693هـ/1294م)؛ حسبما يذكره المقريزي في ’السلوك لمعرفة دول الملوك’.

وبعد هذا الزلزال بنحو عشر سنين؛ حدثت زلزلة هائلة في مصر سنة 701هـ/1301م، فلما “أثّرتْ بالجوامع ما أثّرت، اهتمّ الأمراء بالديار المصرية بها، فعمرّ الأميرُ سيفُ الدين سلّار (ت 710هـ/1310م) نائبُ السلطنة ما تشعّث بجامع عمرو بن العاص بمصر، وعمّر ركنُ الدين بَيْبَرْس الجاشْنَكِير (ت 709هـ/1309م) أستاذُ الدار (= المشرف على نفقات القصور السلطانية) جامعَ الحاكم بالقاهرة، وجدد مآذنه وسقوفه وبيّضه وبلّطه، وأصلحه إصلاحا جيّدا حتى عاد أحسن مما كان، ووقف عليه أوقافا متوفرة، ورتّب فيه [العديد] من الدروس ووجوه البرّ والخير”؛ وفقا لشهاب الدين النُّوَيْري (ت 733هـ/1333م) في ’نهاية الأرب في فنون الأدب’.

ويفصّل النويري تكاليف ذلك العمران ومن قام به من الأمراء؛ فيقول: “وأعيدت المئذنة المنصورية من مال الوقف ليصرفه، وصُرف في عمارتها في نصفها الذي هدم -وهو من سطح القبّة إلى انتهائها- ما يقارب تسعين ألف درهم، خارجا عمّا استُعمل من أحجارها المنقوضة منها، وعن تفاوت أجر الأسرى وما حمل على ذوات مَرَمّات (= ترميمات) الوقف.

ونَدَبَ لعمارتها الأمير سيف الدين كُهُرْداش الناصرى (ت 714هـ/1314م) وعادت أحسن ما كانت، وعمّر ما تشعّث من الجامع الأميرُ شمس الدين سُنْقُر الأعسر (ت 698هـ/1299م)، وعمّر الجامع الصّالحي الذي هو خارج باب زويلة، والجامع الظافري من الأبواب السلطانية، وعمرت سائر الأماكن والمساجد التي تهدمت بالقاهرة ومصر حتى عادت أحسن مما كانت”.

والواقع أن زلزال القاهرة هذا كانت خسائره من الضخامة بحيث لم يكن يجدي في مواجهة تداعياته سوى ذلك التكاتف بين الأمراء ذوي اليسار لإعادة ما تهدم من المرافق العامة وخاصة المساجد؛ وربما يفسر لنا ذلك ما بلغته -إثر كارثة الزلزال- أسعارُ مواد البناء من غلاء، بسبب الارتفاع الكبير في الطلب عليها لاتساع رقعة الهدم في أرجاء المدينة.

ويلخص لنا المقريزي تلك الأوضاع بقوله: “ولم تكد دار بالقاهرة ومصر تسلم من الهدم أو تشعث بعضها…، واشتغل الناس بالقاهرة ومصر مدة في رَمّ ما تشعث وبَنْي ما هُدم، وغلت أصناف العمارة (= مواد البناء) لكثرة طلبها، فإن القاهرة ومصر صارت بحيث إذا رآها الإنسان يتخيل أن العدو أغار عليها وخربها”!!

تجارب فردية

لئن كان الأصل في حوادث الكوارث العامة أن تتصاغر أمامها القصص الشخصية فتضيع أو تختفي في زوايا المأساة الكبرى الشاملة؛ فإنه مع ذلك ظلت كتب التاريخ تحتفظ بقصص تجارب شخصية بقيت عالقة في الذاكرة، مثل اكتئاب الإمام الأوزاعي جرّاء ضياع كتبه في زلزال سنة 130هـ/759م.

فقد جاء في ’مُسْنَد أبي عَوَانة’ أنه احترق من كُتُب الأوزاعي بسبب هذه “الرجفة ثلاثة عشر قُنْداقًا (= دفتر كبير)، فأتاه رجل بنُسَخها، فقال: يا أبا عمرو! هذه نُسخةُ كتابِك وإصلاحُك [فيها] بيدك، فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا”!!

ويلاحظ أن مؤرخين وفقهاء حرصوا على تدوين تفاصيل بعض تجاربهم الخاصة مع الزلازل التي عايشوها في طفولتهم، ومعروف أن تلك الآثار والمشاهد تترك ندوبا عميقة في نفوس من مرّ بها وهو كبير السن، فما بالنا بطفل عاش ملاحمها المفزعة!

فقد كان للإمام المؤرخ ابن الجوزي اعتناء كبير بأخبار الزلازل التي كثرت في أيامه، وذكر تجربته معها في الطفولة في زلزلة سنة 529هـ/1135م؛ فها هو يحدثنا عنها -في كتابه ’المُنتظَم’- قائلا: “وزُلزلت بغداد مرارا لا أحصيها، وكان مبتدأ الزلازل يوم الخميس حادي عشر شوال، فزلزلت يومئذ ست مرات ودامت كل يوم خمس مرات أو ست مرات إلى ليلة الجمعة سابع عشرين شوال.

ثم ارتجت يوم الثلاثاء النصف من الليل حتى تفرقعت السقوف وانتثرت الحيطان، وكنت في ذلك الزمان صبيا، وكان نومي ثقيلا لا أنتبه إلا بعد الانتباه الكثير، فارتجّ السقف تحتي وكنت نائما في السطح رجة شديدة حتى انتبهت منزعجا، ولم تزل الأرض تميد من نصف الليل إلى الفجر والناس يستغيثون”!!

كما يذكر ابن الجوزي أنه في سنة 538هـ/1143م “زُلزلت الأرض ليلة الثلاثاء رابع عشرين ذي القعدة، فكانت رجة عجيبة، كنت مضطجعا على الفراش فارتجّ جسدي منها”. وينقل لنا أن الثقات حدثوه “أن الأرض زلزلت بعد العصر يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة (574هـ/1178م) أربع مرات ولم أحس أنا بذلك”.

ويروي الإمام ابن كثير -في كتابه ’البداية والنهاية’- يومياتِ زلزال بركاني وقع قرب المدينة النبوية سنة 654هـ/1256م؛ فيقول نقلا عن أحد أعيان سكانها: “جرى عندنا أمر عظيم: لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين، عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد ساعة بعد ساعة -وما في السماء غيم حتى نقول إنه منه- يومين إلى ليلة الأربعاء.

ثم ظهر الصوت حتى سمعه الناس وتزلزلت الأرض ورجفت بنا رجفة لها صوت كدويّ الرعد، فانزعج لها الناس كلهم وانتبهوا من مراقدهم، وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى، وفزعوا إلى المسجد [النبوي] وصلوا فيه، وتمّت (= ظلت) ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصبح، وذلك اليومَ كلَّه يومَ الأربعاء وليلةَ الخميس كلَّها ويومَ الخميس وليلةَ الجمعة. وصُبْحَ يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض، وسُمع لسقف المسجد صرير عظيم، وأشفق الناس من ذنوبهم، وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر”!!

“غرائب” آثارية

ومما يتصل بقصص التجارب الشخصية -المتعلقة بوقائع الزلازل- تلك الحكايات الغريبة التي سجلها المؤرخون، وأودعوها تفاصيل عما اطلع عليه البناؤون من وثائق ومجسمات عثروا عليها بين الأنقاض أثناء إعادتهم إعمار المرافق التي هدمتها الزلازل.

ومن تلك الغرائب ما حدث به أبو القاسم القَزْويني (ت 623هـ/1226م) -في ’التدوين في أخبار قزوين’- فقال: “رأيت محضرا كُتِب في آخر صفر سنة أربع عشرة وخمسمئة (514هـ/1120م) وفيه خطوط جماعة من الأئمة المعروفين…، مقصودُه (= مضمونه) أنه لما وقعت الزلزلة العظيمة بقزوين ليلة الخامس من رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسمئة (513هـ/1119م) وحدث بسببها خراب كثير، خَرِبت مقصورة الجامع لأصحاب أبي حنيفة -رحمه الله- وانكسرت القبة واحتيج إلى إعادتها.

فالتُمِس من الأمير الزاهد خُمَار تاش العمادي (ت بعد 513هـ/1119م) -لرغبته في الخير- أن يعيد عمارتها، فلما أمر بالعمارة نُقضت المقصورة، فوُجد تحت المحراب المنصوب في الجدار لوحٌ منقور عليه…:

“الحمد لله رب العالمين وصلواته على مُحَمَّد وآله أجمعين، أمَرَ الملك العادل المظفر المنصور عضد الدين علاء الدولة وفخر الأمة وتاج الملة أبو جعفر محمد بن دُشْمَن زَيَّارِ (ت بعد 422هـ/1032م) -حسامُ أمير المؤمنين أطال اللَّه بقاءه- بتخليد هذا اللوح، ذكر ما رآه وأباحه من ماء… لخاصة أهل قزوين ليشربوا، وليسحبوه إلى مزارعهم وكُرومهم في القصبة على النَّصَفَة (= التساوي)، وتحريم أخذ ثمر له وإلزام مؤنة عليه على التأبيد، فمن غيّر ذلك أو نقضه أو خالف مرسومه فقد باء بغضب من اللَّه، واستحق اللعنة واستوجب العقاب الأليم، ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾؛ (سورة البقرة/الآية: 181). وكُتب في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وأربعمئة (422هـ/1032م)”.

وأما المجسمات الغريبة؛ فقد أخبر عن بعضها المؤرخ ابن شداد الموصلي في كتابه ’الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة’؛ فقال: “وحكى القاضي حسن بن الموج الفرعيّ (ت بعد 491هـ/1098م) قال: كنتُ قد هربتُ من المجنّ الفوعيّ (بركات بن فارس الفوعي المعروف بالمجن والمتوفى 491هـ/1098م) رئيس حلب إلى أنطاكية وخدمتُ وزير يغي سيان (الأمير السلجوقي المتوفى 491هـ/1098م)، فتركني على عمارة السور وكان قد تهدّم بزلزلة، فحُفر أساس بعض الأبراج… فوُجد جُرْنُ (= حَجَر مَنْقور) قد انكسر وعليه طابق، فكُشف فوُجد فيه سبعة أشخاص من نحاس على أفراس من نحاس، على كلّ واحدٍ ثوب من الزرد معتقِلاً تُرْساً ورمحاً.

فَحُملت إلى بين يدي الأمير يغي سيان فأحضر مشايخ البلد وسألهم عن الأشخاص، فقالوا: لا نعلم غير أنّا نحكي للأمير ما يقارب ذلك: لنا دَيْرٌ يُعرف بدَيْر المَلك واسع الهواء فعاب علينا في سنة سبع وسبعين وأربعمئة (477هـ/1084م) فتكسّر أكثر خشبه، فنقضناه وطلبنا خشباً آخر على مقداره فلم نجد، فأشار علينا بعض الصنّاع بتقديم البناء فحفرنا أساساً، فلمّا انتهينا إلى أسفله وجدنا أشخاص أتراكا من نحاس في أوساطهم القِسِيّ والنُّشّاب، فلم نحتفل بذلك وعمرنا الحائط، فما مضى غير مدّة قصيرة حتى سرق المدينة سليمان بن قُطُلْمُش (ت 479هـ/1086م) في السنة بعينها في أوّل شعبان”.

ويورد المقريزي -في ’خططه’- أمرا غريبا تكشّف للناس أثناء إعادة إعمار الجامع الحاكمي بالقاهرة إثر الزلزال القوي الذي هدَّه، فيقول: “وجرى في بنائه لهذا الجامع أمر يُتعجب منه، وهو ما حدّثني به شيخنا الشيخ المعروف المُسْنِد المعمَّر أبو عبد الله محمد بن ضرغام بن شكر (ت بعد 787هـ/1385م) المقرئ بمكة، في سنة سبع وثمانين وسبعمئة (787هـ/1385م) قال:

أخبرني من حضر عمارة الأمير بَيْبَرْس [الجاشْنَكِير] للجامع الحاكميّ عند سقوطه في سنة الزلزلة، أنّه لما شرع البُناة في ترميم ما وَهِي (= تضرر) من المئذنة التي هي من جهة باب الفتوح، ظهر لهم صندوق في تضاعيف البنيان، فأخرجه الموكَّل بالعمارة وفتحه، فإذا فيه قطن ملفوف على كف إنسان بزنده وعليه أسطر مكتوبة لم يُدْرَ ما هي، والكف طرية كأنها قريبة عهد بالقطع”!!

وربما كشفت الزلازل قديما عن مدن أثرية كاملة أو أجزاء منها؛ ومن نماذج ذلك ما يذكره المؤرخ موفق الدين سبط ابن العجمي -في ‘كنوز الذهب فى تاريخ حلب‘- من أنه بسبب زلزال سنة 552هـ/1157م العظيم في الشام “انشقّ تلٌّ في حرّان (تقع اليوم جنوبي تركيا) فظهر فيه بيوت وعمائر ونَوَاوِيس (= توابيت دفْن حجرية)”.

ربما لا يكون عجيبا أن تحاك القصص الغريبة في الأحوال الاستثنائية التي تصيب البشر جراء الكوارث، فهو أمر معروف تميل إليه النفوس المهمومة وتستجمّ به الأذهان المكدودة في خضمّ أزماتها؛ إلا أن الإمام الذهبي يحذرنا من الاسترسال في سرديات تلك الغرائب دون نقد وتمحيص!

فقد أمرنا بالتثبت في أخبار “العجائب” المتناقلة في أوقات الكوارث العامة، وكاد يقرِّع الإمامَ ابنَ الجوزي في بعض مروياته لتلك الغرائب، ومن ذلك قوله في كتابه ’تاريخ الإسلام’: “قال ابن الجوزي في ‘المنتظم‘: وصل الخبر في رمضان بزلازل كانت بالشام عظيمة في رجب، ثم ذكر هذا الفصل. قلت (= الذهبي): الله أعلم بصحة ذلك وبحقيقة تفاصيله”! وفي موضع آخر يقول: “وقد ذكر ابن الجوزي الزلزلة… فبالغ ونقل ما لم يقع”!!