“طلبت مديرية الأوقاف في العاصمة الأردنية عمان من المديرية العامة للأوقاف في دمشق المساعدة لصهر الرصاص لأجل صيانة المسجد الأقصى المبارك، وقد وافقت المديرية العامة للأوقاف بدمشق على هذا الطلب، وستُجلب كمية من الرصاص إلى دمشق لتصهر في فرن المسجد الأموي”.

بهذا الخبر الصحفي المقتضب، والذي نقلته صحيفة سورية محلية في خمسينيات القرن الماضي، يختتم الباحث والصحفي الفلسطيني السوري محمد منصور كتابه “القدس ذاكرة فنية وعربية” مكنّيا ارتباط الذاكرتين الفنيتين الفلسطينية والسورية بعملية “صهر الرصاص التي تمت في دمشق من أجل القدس” ومؤكدا بذلك على تقاطع هاتين الذاكرتين وانصهارهما في بوتقة واحدة عبر التاريخ كما صُهر رصاص الأقصى في المسجد الأموي قبل عقود من اليوم.

وربما كان هذا الخبر بمثابة خلاصة مكثّفة دلاليا لما حاول منصور إثباته عبر آخر فصلين من كتابه البحثي الصادر حديثا عن دار موزاييك للدراسات والنشر، والمكون من بابين كل منهما يضم فصلين والممتد إلى 180 صفحة من القطع المتوسط، إذ حفر الباحث في الأرشيف الفني العربي عامة والفلسطيني والسوري خاصة ليثبت للقارئ وحدة الوجدان العربي المعبَّر عنه فنيا نحو كل ما يخص القضية الفلسطينية، وليبرز محورية القدس كمدينة في الذاكرة الفنية العربية.

وإلى جانب هذا التأكيد على وحدة الوجدان العربي تجاه القضية الفلسطينية، قدم الباحث ما يشبه دليلا للإنتاج الفني الموسيقي والغنائي العربي الموجه للقضية والمواكب لتطوراتها عبر 6 عقود منذ نكبة عام 1948 ولغاية عام 2010، ووقف من خلال التحليل النقدي على أبرز التحولات التي رافقت ذلك الإنتاج مبرزا تطور العناصر الفنية والإنتاجية، ومساهمة بعض المشاريع الموسيقية في ترسيخ القضية في وجدان الشعوب العربية.

التمرد على البكائيات

أفرد الباحث الفصل الأول من كتابه لاستعراض وتحليل المفردات والعناصر الشعرية والموسيقية والبنائية الفنية التي شكلت المشروع المميز للأخوين (منصور وعاصي) الرحباني والسيدة فيروز، وتألف هذا المشروع من 11 مغناة أو أغنية واكب من خلالها الثلاثي اللبناني القضية الفلسطينية في سيرورتها الضاجة بالتحولات.

وبالرغم من إشارة الباحث إلى توجه الإنتاج الفني والغنائي العربي بعمومه، بعد نكسة عام 1967، إلى مدينة القدس التي صارت بمثابة “جامع لحناجر المطربين العرب” إثر سقوطها في يد الاحتلال الإسرائيلي وما رافق ذلك من ثوران وجداني شمل العالم العربي من المحيط إلى الخليج، فإنه يؤكد على تمايز التجربة الرحبانية في هذا السياق باعتبارها “حجر الزاوية” في أغاني القدس والقضية الفلسطينية.

ورأى الباحث في مشروع الرحابنة الأكثر شمولا ونوعية في التعبير عن القضية بمختلف تحولاتها وفصولها المتعاقبة، ووجد أنه بالإمكان مقاربة ذلك المشروع وفق 4 مفردات أو ثيمات رئيسية؛ أولها اللجوء حيث قدم المشروع أغاني كـ”غاب نهار آخر” و”احترف الحزن والانتظار” سلط من خلالها الرحابنة على معاناة الشتات التي عاشها اللاجئون.

وثانيها، ذاكرة المكان التي ميّزت أغاني كـ”يا ربوع بلادي” و”يافا” و”بيسان” فاتخذ الرحابنة من الحنين إلى الأمكنة متكأ شعريا للتعبير عن حلم العودة، وثالثها القدس التي برع الثلاثي اللبناني في التعبير عنها واستلهام وتوظيف رموزها الدينية والجغرافية، فقدموا أغاني كـ”القدس العتيقة” و”زهرة المدائن”، وآخرها حلم العودة الثيمة والقضية التي برزت جليا في أغان كـ”راجعون” و”سنرجع يوما ما” و”جسر العودة”.

وإلى جانب هذه الشمولية في تغطية مفردات القضية الفلسطينية، يخلص محمد منصور من خلال التحليل النقدي لمشروع الرحابنة إلى أن المنجز الفني للأخوين رحباني والسيدة فيروز فيما يخص فلسطين حققَ فتحا في مجال “الأغنية الوطنية” لأسباب تتعلق بالبناء الموسيقي والشعر، أي بالقدرة على التوفيق بين مفردات الحزن وآلام التهجير من جهة، ومفردات المقاومة وحق العودة من أخرى سواء على صعيد الشعر أو التلحين الموسيقي حيث تم تجاوز البكائيات الكلاسيكية التي كانت لصيقة بأغاني الوطنية الفلسطينية إلى حالة تجديدية تمزج بين الحزن المشروع وحق المقاومة في آن.

ولعل أغنية “زهرة المدائن” التي قُدمت عقب سقوط القدس الشرقية بيد الصهاينة سنة 1967 خير مثال على هذا التجديد، إذ مزج فيها التعبير الموسيقي والشعري بين حالة الحزن التي سادت بعد النكسة واحتلال القدس وبين حالة الغضب، فخضع اللحن والبناء الموسيقى والقصيدة لانقلاب جذري مع نهايتها نسمع معه المارشات العسكرية والأبواق النحاسية والمفردات الغاضبة التي تؤكّد أن “الغضب الساطع آتٍ” عبر المقاومة ليهزم “وجه القوة”.

القدس في الأغنية العربية

وخصص الباحث الفصل الثاني لتحليل تطور حضور مدينة القدس وتمظهراتها في الأغنية العربية، ورصد أبرز الأعمال الفنية الغنائية التي جعلت من القدس موضوعا لها، حيث كان لمدينة القدس حضور في الأغنيات الأولى التي تلت نكبة عام 1947 كـ”فلسطين” لمحمد عبد الوهاب، و”فلسطين وإخوتها” لنجاح سلام.

أما أغنية فلسطين من ألحان وغناء عبد الوهاب وكلمات الشاعر علي محمود طه، فكانت الأشهر حينها، وحضرت فيها القدس ببعض الأبيات:

أخي، إن القدس أختا لنا

أعدّ لها الذابحون المُدى

صبرنا على غدرهم قادرينا

وكنا لهم قدرا مُرصدا

لكن القدس، بحسب الباحث، لم تكتسب مكانتها في ذاكرة الأغنية العربية إلا مع وقوعها في يد الاحتلال عام 1967، إذ تتابعت الأغاني عنها على اعتبارها “الأيقونة التي تختزل فلسطين في التاريخ والجغرافيا والنضال”.

ومن أبرز أغاني الستينيات التي تناولت القدس كانت أغنية “المسيح” لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وتلحين بليغ حمدي، وحملت هذه الأغنية دلالات موجهة للغرب المسيحي الذي اصطف مع الاحتلال آنذاك، وشبهتْ كلمات الأغنية مع نهايتها سقوط القدس بالخيانة الثانية لعيسى ابن مريم عليه السلام، وأيضا أغنيتا “صح يا رجال” و”قدس العرب” للفنان السوري فهد بلان الذي دعا فيهما الفلسطينيين إلى شد الهمم في مواجهة الاحتلال.

كما ويشير الباحث إلى تأثير ظاهرة العمل الفدائي على الأغنيات الوطنية الفلسطينية بعد بداية وانتشار العمل الفدائي في ستينيات القرن الماضي وإعلانه “طريقا واحدا لتحرير فلسطين، وهو طريق الكفاح المسلح”.

وتبرز أغنية “أصبح عندي الآن بندقية” كواحدة من أكثر تلك الأغاني تأثيرا في الذاكرة الفنية العربية وتأييدا للعمل الفدائي، ويكمن جزء من تأثيرها في أنها جمعت القامات الثلاث الكبيرة أم كلثوم غناء ونزار قباني شعرا ومحمد عبد الوهاب تلحينا، وشددت الأغنية على سبيل الكفاح المسلح بقولها “إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة البندقية” ومع الوقت تحولت إلى إحدى كلاسيكيات الغناء للأرض المحتلة.

ويختم الباحث فصله بالإشارة إلى أن صورة القدس في الأغنية العربية ظلت متغيرة ومتفاعلة مع التحولات المختلفة التي طالت قضية فلسطين خلال عقود؛ فتوالت معها الأغاني والقصائد المستلهمة للعناصر الدينية والجغرافية والنضالية للمدينة ممجدة الانتفاضات ومؤكدة على حق العودة مع تفاوت وتباين في القيمة الفنية بين قديم مؤثر وجديد ممجوج تجاريا.

سوريون على هواء القدس

من الذاكرة الفنية للقدس التي شكلتها أغنيات مئات الفنانين العرب على مدى عقود، ينتقل بنا منصور في الفصل الثالث من كتابه إلى مصانع تلك الأغنيات وتلك الذاكرة، أي إلى استديوهات الإذاعات العربية التي احتضنت عشرات المشاريع الغنائية للقدس، فتم تسجيلها في لحظتها، وبثها إلى ملايين العرب عبر أثيرها.

ويركز منصور على سيرة إذاعة القدس التي انطلق بثها في ثلاثينيات القرن الماضي من مدينة القدس، والتي يمكن من خلال مسيرتها أن نقرأ “ملامح سيرة النهوض الشامي وتلاشي الحدود الفاصلة في بوتقة الانفتاح النهضوي العربي المتطلّع للبناء والتأسيس” بحسب تعبير الباحث.

وبالرغم من أن الإذاعة تأسست على يد الانتداب البريطاني عام 1936 لخدمة أهدافه والنطق بصوته، فإنها سرعان ما تحولت بجهد الأدباء والفنانين الفلسطينيين إلى “مركز إشعاع فني وصوت للفلسطينيين”.

وأسهم تولي مجموعة من النخب الفكرية والفنية والثقافية الفلسطينية منصب إدارة الإذاعة في جعلها سريعا منبرا فلسطينيا خالصا للتعبير عن قضية الشعب عقب ما تعرض له من انتهاكات جسيمة في حق أبنائه، وكان من أبرز هؤلاء المدراء الشاعر الكبير إبراهيم طوقان (1905- 1941)، والمؤرخ والأديب عجاج نويهض (1897- 1982).

واستقطبت الإذاعة عشرات الفنانين العرب وخاصة السوريين، فكانت تخصص فترات غنائية للمطربين الشعبيين، وتبث أسطوانات لمطربين عرب وفلسطينيين في قسمها الموسيقي تحت إدارة الموسيقار الفلسطيني يحيى اللبابيدي (1900- 1943).

وتمكن اللبابيدي من تخصيص وصلات عزف منفرد أسبوعي على الإذاعة للملحن السوري محمد عبد الكريم (1911- 1989) والملقب بـ”أمير البزق”. إلى جانب عازف الكمان السوري الشهير سامي الشوا (1885- 1965) الذي خُصصت له فقرة أيضا في كل يوم أحد.

كما وترددت الفنانة السورية أسمهان (1912- 1944) في بداياتها إلى إذاعة القدس رفقة شقيقها فريد الأطرش (1917- 1974) الذي سجل في الإذاعة أغنية “يا ريتني طير” الشهيرة.

في حين استلم الملحن السوري عبد الفتاح سكر (1930- 2008) منصبا إداريا في الإذاعة، وقدم عبر أثيرها العديد من الألحان والأغنيات الشعبية السورية كـ”شدوا البلابل ع الغصن” و”إن كنت ناسي”.

وهكذا تحولت إذاعة القدس إلى حاضنة خصبة لصناعة الذاكرة الفنية المشتركة الفلسطينية والسورية مستفيدة من وحدة الوجدان بين الشعبين، ذلك قبل أن تأخذ سلطات الانتداب البريطاني قرارا بترحيل العرب غير الفلسطينيين عام 1948 محملين فوق عربات إلى الحدود، حيث تم رميهم وتُركوا هناك ليعودوا إلى دمشق وكان من بينهم كل السوريين العاملين في إذاعة القدس.

فلسطينيون شاركوا في التأسيس

أما الفصل الأخير من الكتاب، فخصصه منصور لاستعراض تجارب فلسطينية أثّرت في الحركة الفنية السورية الوليدة مسرحا وسينما وتلفزيون وأثرَت محتويات تلك الفنون في مرحلة التأسيس، حيث اضطلع فنانون فلسطينيون بأدوار تأسيسية، وقدموا مساهمات لافتة في مجمل المجالات الفنية في سوريا.

ويضيء الباحث على سيرة الفنان يعقوب أبو غزالة (1926- 1989) باعتباره من أبرز الفنانين الفلسطينيين الذين أسهموا في نهضة المسرح السوري، وقد شارك أبو غزالة بتأسيس وافتتاح المسرح القومي السوري عام 1960، وعمل ممثلا مسرحيا وقدم أعمالا بالتعاون مع أسماء سورية مهمة مثل الفنان الراحل نهاد قلعي (1928- 1993)، وكان في رصيده ما يتجاوز الـ150 عملا مسرحيا.

وإلى جانبه هناك الممثل بسام لطفي (1940- 2022) الذي قَدِمَ إلى دمشق في الأربعينيات صحبة عائلته، وأسس مع الممثل السوري سليم صبري نادي الشباب العربي، وكان من المشاركين في تأسيس المسرح القومي السوري والمسرح الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشارك لطفي في أعمال سينمائية سورية بارزة من بينها “ما تبقى لكم (1971) ” و”رجال تحت الشمس (1963) ” و”المخدوعون (1972) ” وغيرها من الأعمال.

أما الممثل الفلسطيني أديب قدورة، فصار النجم الأول في السينما السورية بعد أن قدمه المخرج السوري الراحل نبيل المالح في فيلمه الفهد (1972) لينتزع بعدها بطولة العديد من الأعمال الدرامية السورية الشهيرة كـ”الدخيل (1971)” و”التمثال (1977)” و”عز الدين القسام (1981)”.

وفتحت الدراما السورية مجالا للمخرجين من أصول فلسطينية كالمخرج الفلسطيني سليم موسى، الذي قدم للدراما عددا كبيرا من الأعمال البارزة كـ”الجذور الدافئة (1990)” و”قلعة الفخار (1995)”، وغيرها.

ومنذ أربعينيات القرن الماضي انخرط الفلسطينيون في الوسط الفني السوري، وتوالت فيما بعد أجيال شابة من الفلسطينيين من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق في إثراء الأعمال الفنية المسرحية والتلفزيونية والسينمائية السورية، وكان من أبرزهم المخرج “المثنى صبح” والممثل “عبد المنعم عمايري”، والممثلة” شكران مرتجى”.

ولعل العنوان الذي اختاره الباحث للباب الذي ضم الفصلين الأخيرين من الكتاب “من القدس إلى دمشق وبالعكس” كان العتبة التي اختزل عبرها منصور خلاصة اجتهاده البحثي في التأكيد على تواشج ذاكرة الشعبين الفنية والثقافية بما يعكس وحدتهما في الهوية والوجدان والنضال.

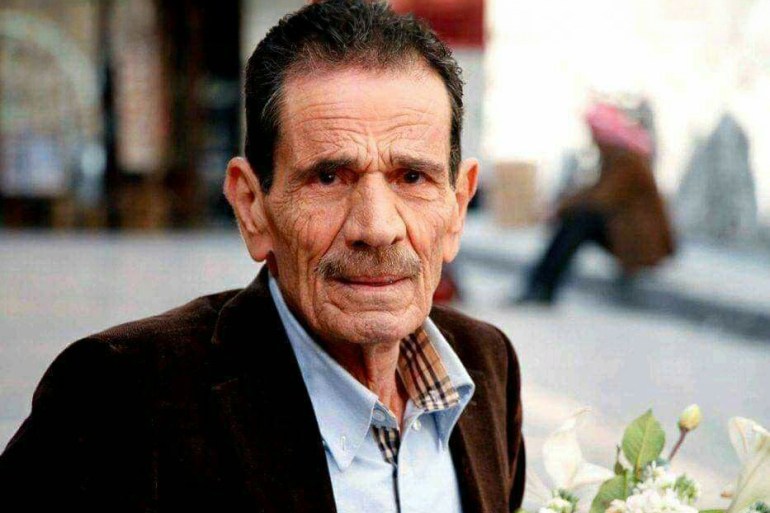

ومحمد منصور هو باحث وناقد وصحفي ومنتج أفلام وثائقية فلسطيني -سوري من مواليد دمشق عام 1970، له العديد من المؤلفات في القصة القصيرة والنقد الأدبي والفني وأبحاث التراث.