في يوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2009، هطلت أمطار غزيرة فوق العاصمة الغينية كوناكري، وحجزت السماء الملبدة أضواء الصباح عن الشوارع التي امتلأت مياهًا، ورغم ذلك، كان آلاف الغينيين يتوجهون إلى غرب المدينة حيث يقع الملعب الوطني. كان الأمر أكثر من مباراة كرة قدم على الرغم مما هو معروف عن شغف أبناء غينيا باللعبة، حيث دعت قوى المعارضة في البلاد قبل أسابيع عدة إلى تعبئة الجماهير من أجل الضغط على موسى داديس، رئيس الدولة آنذاك، للوفاء بتعهده والسماح بإجراء انتخابات حرة في غينيا، ومن ثم إفساح المجال أمام الفائز ليقود البلاد ويضع حدًّا لنصف قرن من الاستبداد العسكري المتتالي، الذي تجرعته غينيا منذ حقبة شيخو توريه.

فوق أرضية الملعب، وفي المدرجات، احتشد المتظاهرون وأخذوا يهتفون: “حرية.. حرية” ويرددون النشيد الوطني، ورقصوا وغنوا واحتفلوا ابتهاجا بوصول قادة المعارضة. كانت صدورهم مليئة بالأمل، إذ يوافق هذا اليوم ذكرى الاستفتاء الذي نالت بموجبه غينيا استقلالها عن المستعمر الفرنسي عام 1958. وقد حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين وإخلاء الملعب، فأطلقت الغاز المسيل للدموع وجرت مناوشات بين الطرفين لكنها لم تحبط الأجواء الاحتفالية.

قرب الظهيرة، دخلت الملعب مليشيات غير نظامية ترتدي ملابس مدنية ثم أغلقت المخارج. كان المتظاهرون العُزَّل محاصرين في أرض الملعب حين بدأت قوات الحرس الرئاسي (المعروفة باسم القبعات الحمراء) إطلاق الرصاص الحي عشوائيا؛ مما أسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين، فيما عُرف لاحقا بـ “مجزرة الملعب الوطني”، التي وصفتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان بأنها “مذبحة منظمة متعمدة”. وقد أشار تقرير المنظمة إلى أن أفراد الحرس الرئاسي اغتصبوا عشرات النساء الغينيات بوحشية بين أرجاء الملعب كما واصلوا قتل المتظاهرين بالحِراب والسكاكين بعد نفاد الرصاص.

عشية الاحتجاج تلقى قادة المعارضة اتصالات هاتفية تحذيرية من بلدة فوركاريه الواقعة جنوب شرق العاصمة كونكاري، وقيل لهم خلالها إن حافلات مليئة بالشباب غادرت البلدة باتجاه العاصمة. وقبل بضعة أسابيع، لاحظ السكان وجود وافدين غرباء في المنطقة، كما رُصدت تدريبات قتالية في الغابات المحيطة بالبلدة. وعلى بعد ميلين ونصف من فوركاريه داخل الحرم الجامعي لأكاديمية الدرك الوطني في قرية كاليا، شوهد رجال بيض مفتولو العضلات يقودون أفراد المليشيات العرقية الموالية لداديس في تدريبات عسكرية، وشاهد مراسل وكالة أسوشيتيد برِس الذي زار البلدة عشرات من الرجال البيض يرتدون زيا أسود كُتب على ظهره كلمة “مدرب”، وأبلغ أن هؤلاء كانوا يتحدثون “اللغة العبرية”. وفي المقابل كذَّب إدريسا شريف، وزير الاتصالات في المجلس العسكري الغيني، التقارير الإعلامية التي أفادت بوجود مرتزقة إسرائيليين في غينيا، وقال إن “الإسرائيليين الموجودين في المعسكر في كاليا في مهمة رسمية لتدريب الجيش الغيني”.

آلة النهب تشعل أفريقيا

في كتابه “آلة النهب: أسياد الحرب والأوليغارشيون والشركات والمهربون وسرقة ثروات أفريقيا”، استعرض الصحفي البريطاني توم بورغيس العلاقة بين نظام داديس وشركة الأمن الإسرائيلية الخاصة “غلوبال سي إس تي” (Global C.S.T)، التي أسسها الجنرال الإسرائيلي المتقاعد وقائد قوات المظلات الإسرائيلية السابق إسرائيل زيف عام 2006، أي قبل واقعة الملعب بنحو 3 أعوام. ويشير بورغيس إلى أن تاجر الماس الإسرائيلي فيكتور كينان الذي عاش سنوات في كوناكري هو من ساعد مواطنه زيف في دخول غينيا، حيث كان كينان وسيطا بين شركات الأمن الإسرائيلية وحكومة غينيا آنذاك، وأتاح لشركة “جلوبال سي إس تي” الحصول على عقد بقيمة 10 ملايين دولار من النظام الغيني.

ووفقا لروايات، قدَّمت “جلوبال سي إس تي” تدريبا عسكريا لمليشيا داديس الذي أراد تكديس الحرس الرئاسي بأفراد من جماعته العرقية بعد شحذ مهاراتهم القتالية، ويرى بورغيس أن دور الشركة تعدى تلك المسألة، نظرا للعلاقات الوثيقة التي جمعت زيف والجيش الإسرائيلي، حيث باعت الشركة عتادا عسكريا إسرائيليا للمجلس العسكري في غينيا؛ مما يعنى أنها عملت وسيطًا بين النظامين الغيني والإسرائيلي، فضلًا عن دورها في تدريب الجماعات العرقية. ويدعم بورغيس رأيه بالعودة إلى نشاط الشركة في كولومبيا، حين نالت “جلوبال سي إس تي” عقدا أمنيا أثناء حملة الحكومة الكولومبية على المتمردين اليساريين، ويسوق قول أحد الدبلوماسيين الأميركيين معلقًا على ذلك: “إن الشركة تبدو مصممة لدعم مبيعات المعدات والخدمات الإسرائيلية أكثر من تلبية الاحتياجات الأمنية داخل الدول المتعاقدة”.

جدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، قرر فرض عقوبات على إسرائيل زيف عام 2018، نظرا لدوره في توسيع وإطالة أمد الصراع في جنوب السودان. وقال المكتب إن الكيان الذي يرأسه زيف ارتكب أفعالا تقوض السلام والاستقرار في جنوب السودان، حيث زوَّد كلا الجانبين المتحاربين بالأسلحة رغم قرار حظر التسليح المفروض على جنوب السودان. وتضمنت العقوبات تجميد الأصول المملوكة لزيف داخل الولايات المتحدة وحظر التعامل معه ومع مؤسساته.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعود القصة إلى عام 2015 حين أطلقت حكومة جنوب السودان المشروع الزراعي “الأفق الأخضر” (Green Horizon) للحد من تأثير الأزمة الغذائية المتفشية على خلفية الحرب الأهلية المندلعة في جنوب السودان منذ عام 2011. وقد تعاقدت الحكومة مع “جلوبال سي إس تي” لإدارة المشروع، لكن زيف استخدم نشاط الشركة الزراعي غطاءً لبيع أسلحة إسرائيلية بقيمة 150 مليون دولار، شملت بنادق وصواريخ محمولة على الكتف وقاذفات قنابل يدوية، لكل من القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة.

وقد حافظ زيف على ولاء كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان بترسيخ ما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، في حين خطط أيضا لتنظيم هجمات على حقول النفط والبنية التحتية في جنوب السودان عن طريق مرتزقة، في محاولة لإطالة أمد الحرب الأهلية ودفع الجانبين إلى شراء المزيد من الأسلحة الإسرائيلية. وعلى الرغم من قرار حظر التسليح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على جنوب السودان، واصلت وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية (DECA) منح تراخيص التصدير لشركات الأسلحة الإسرائيلية عبر زيف ومشروع “الأفق الأخضر”، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية ومقتل نحو 400 ألف شخص مع تدفق الأسلحة الفتاكة إلى منطقة النزاع.

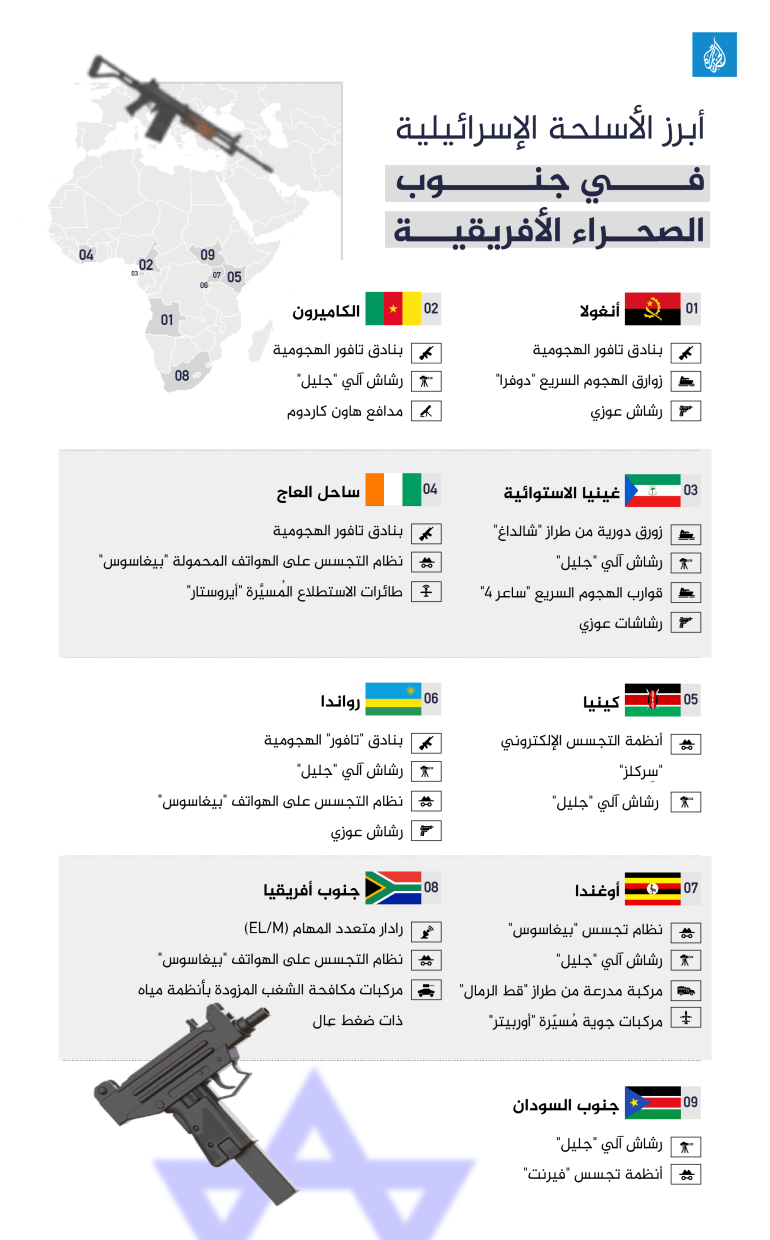

ليست غينيا وجنوب السودان استثناء، فمقاولو الأمن الإسرائيليين والشركات العسكرية الإسرائيلية يمدون تأثيرهم ونفوذهم في القارة ما أمكنهم. في رواندا مثلا، قدمت إسرائيل الدعم العسكري لنظام الهوتو القاتل أثناء الحرب الأهلية الرواندية، وشمل ذلك إرسال البنادق والذخيرة والقنابل اليدوية إلى جماعات الهوتو أثناء وقوع الإبادة الجماعية، ولا تزال العلاقات الأمنية ممتدة بين الحكومتين إلى الوقت الحالي، ويتمحور معظمها حول تقنيات الأمن السيبراني، حيث توجد أدلة على أن رواندا استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” لتتبُّع نحو 3500 سياسي وناشط وصحفي، داخل البلاد وخارجها.

وتكرر الأمر ذاته في أوغندا، حيث وثَّقت إسرائيل العلاقات الأمنية مع النظام في ستينيات القرن الماضي عبر تدريبها العسكريين الأوغنديين، وكانت إسرائيل تستهدف من وراء ذلك الوصول إلى نهر النيل الأبيض لإثارة التوتر بين دول حوض النيل، وكذلك دعم حركة أنيانيا في جنوب السودان من أجل زعزعة استقرار النظام السوداني.

أما في الكاميرون، فيدرب المرتزقة الإسرائيليون جيشا خاصا تابعا لرئيس الدولة بول بيا، الذي يعد أقدم رئيس دولة في العالم حيث يتولى السلطة منذ عام 1982. ويشير تقرير لصحيفة التايمز البريطانية إلى أن كتيبة التدخل السريع بقيادة بيا متهمة بارتكاب أسوأ الجرائم في النزاع الكاميروني الدائر منذ عام 2018 بين النظام الحاكم والحركة الانفصالية المسلحة؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص وتشريد نحو مليون آخرين، وهو ما وصفته منظمة الإغاثة الدولية بأنه “الكارثة الإنسانية الأسوأ التي لا يُعرَف عنها الكثير”.

أنشئت كتيبة التدخل السريع قبل عقدين على يد كل من مائير ميوهاس، العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي، وآفي أبراهام سيفان، الذي عمل ملحقا عسكريا في سفارة إسرائيل في الكاميرون. وتشكّلت الكتيبة من 3 آلاف جندي كانوا بمثابة جيش داخل الجيش، وهي تتبع رئيس الدولة مباشرة ولا تخضع لإشراف أو مساءلة القوات المسلحة، بل تعد أكثر تسليحا من الجيش النظامي بأفرعه الثلاثة: البرية والبحرية والجوية، وتتلقى الكتيبة أسلحتها من شركة صناعات الأسلحة الإسرائيلية (IWI)، بما في ذلك بنادق من طرازي تافور وجليل ومدافع هاون كاردوم.

جدير بالذكر أن الخبير الأمني الإسرائيلي إرفان مواس يشرف، هو ومرتزقة إسرائيليون، على تدريب جنود الكتيبة منذ وفاة سيفان عام 2010. ويشمل التدريب تكتيكات حرب المدن وأسلوب القتال بالأيدي المعروف بـ”كراف ماغا” (Krav Maga)، وهي عبارة عبرية تعني “القتال المباشر”. ويعد “كراف ماغا” مزيجا من الملاكمة والمصارعة وقتال الشوارع ابتكره اليهودي إيمي ليشتنفلد في ثلاثينيات القرن الماضي في سلوفاكيا ثم طورته قوات النخبة الإسرائيلية بعد ذلك.

جنوب الصحراء.. ملعب السلاح الإسرائيلي

تؤكد هذه الوقائع أن ثمة نمطا إسرائيليا ثابتا في دعم أنظمة أفريقيا القمعية واستغلال، أو إشعال، بؤر الصراع من أجل ضخ الأسلحة الإسرائيلية في تلك الأسواق. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن حصة أفريقيا من الصادرات العسكرية الإسرائيلية تعد ضئيلة مقارنة بإجمالي تلك الصادرات، حيث استقبلت القارة نحو 3% فقط من إجمالي صادرات إسرائيل العسكرية البالغة 12.5 مليار دولار أميركي عام 2022، مثلها في ذلك مثل قارة أميركا الجنوبية؛ مما يعني أن أفريقيا تعاقدت على أسلحة إسرائيلية بقيمة 375 مليون دولار في ذلك العام.

وتُظهر الأرقام نموا مطردا لصادرات الشركات الإسرائيلية العسكرية إلى القارة خلال العقد الأخير، حيث تضاعفت تلك الصادرات عام 2013، ثم بلغت قيمتها 318 مليون دولار أميركي عام 2014؛ مما يعني أنها ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بعام 2013 الذي سجَّل مبيعات بقيمة 223 مليون دولار أميركي، كما شهد عام 2016 طفرة أخرى في تلك الصادرات حيث ارتفعت بنسبة 70% عن العام الذي سبقه.

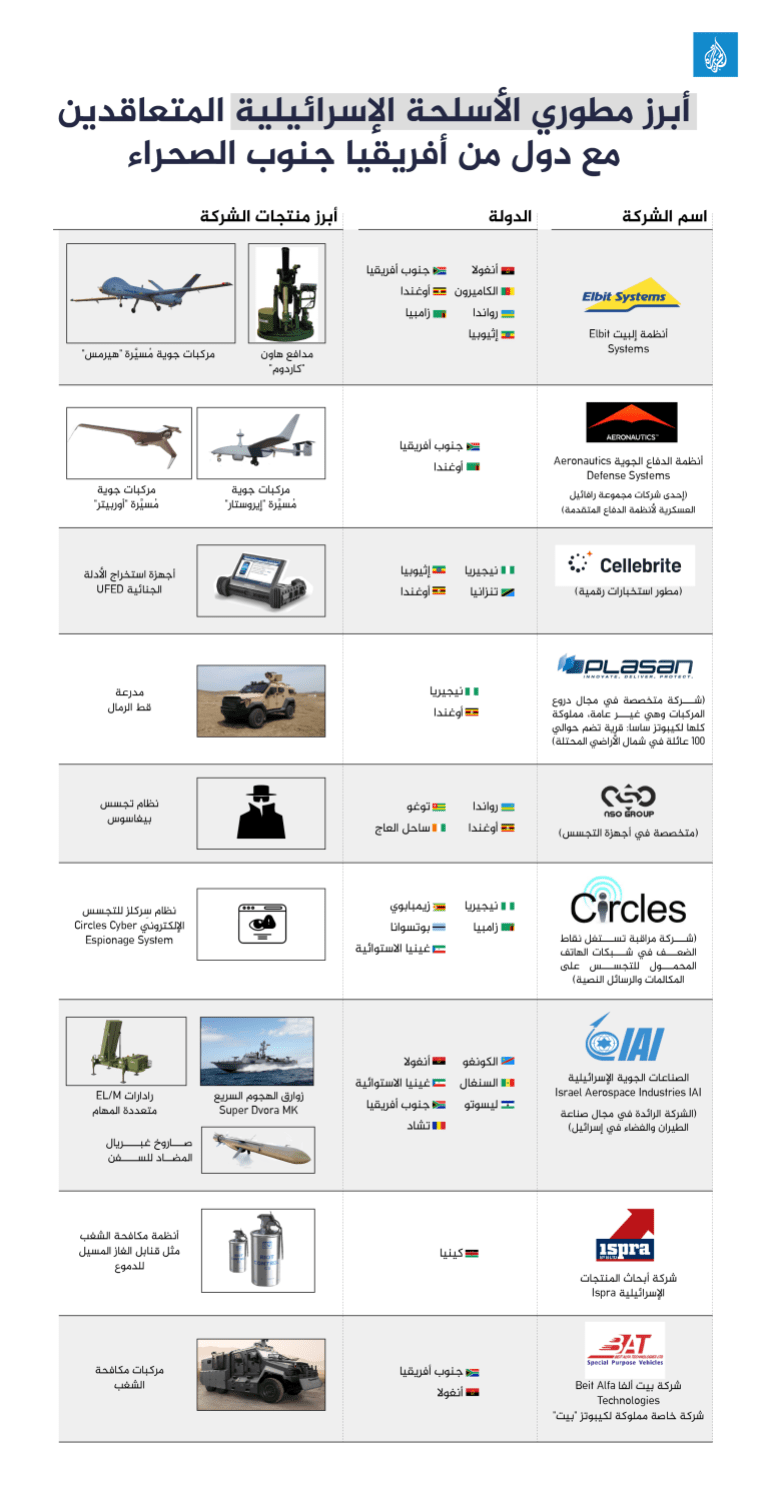

تعمل في القارة أكثر من 20 شركة إسرائيلية متخصصة في مجالات تطوير الأسلحة والخدمات الأمنية، أبرزها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) التي تعد الشركة الرائدة في مجال صناعات الطيران والفضاء في إسرائيل، وتنتج أنظمة جوية وفضائية للاستخدام العسكري والمدني. وقد وقعت هذه الشركة عام 2006 مجموعة عقود مع أنغولا بقيمة مليار دولار أميركي، وهي أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مُعلن عنها في أفريقيا، ولا تتوفر بيانات عن نوعية المعدات المدرجة في هذه العقود. وتفيد تقارير بأن الشركة تعاونت أيضا مع الجيش الأنغولي في تحديث طائراته الروسية المقاتلة من طراز سوخوي 22، واعتمد التحديث على إلكترونيات الطيران الإسرائيلية.

أما شركة الإلكترونيات الدفاعية “أنظمة إلبيت” (Elbit System)، التي تعد أكبر شركة أسلحة خاصة وثاني أكبر شركة أسلحة في إسرائيل، فهي تورد مُسيَّرات “هيرمس 450” (Hermes 450) إلى دول أفريقية عدة. وطائرة هيرميس مصممة لمهام المراقبة الطويلة التحمل، حيث يمكن للطائرة البقاء في الجو مدة تصل إلى 24 ساعة، وهي تحتوي على أجهزة استشعار بصرية، كما تحمل صاروخين متوسطي المدى من طراز سبايك. كذلك تعتمد عدة دول أفريقية على نظام هاون “الكاردوم” (Cardom mortar) الذي تنتجه إلبيت، وهو نظام مدفع هاون ارتدادي مُحَوْسَب مستقل، ومناسب لأنواع عدة من الناقلات المدرعة.

يدفع حضور هذا العدد من مطوري الأسلحة الإسرائيليين داخل القارة إلى الشك في مصداقية أرقام المبيعات المُعلنة، خاصة مع انتشار النزاعات في أرجاء القارة ومحدودية أدوات المراقبة. ومع ذلك، يشير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام إلى أن تأثير الأسلحة الإسرائيلية في أفريقيا أكبر مما توحي به الأرقام الرسمية، حيث غالبا ما يرافق تلك الصفقات عسكريون إسرائيليون، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين، وفي أحيان أخرى، يحضر مقاولون أمنيون إسرائيليون بوصفهم مدربين عسكريين واستشاريين. واستحضار مثال غينيا عام 2009 أو غيرها يؤكد أن هؤلاء المقاولين الأمنيين يؤدّون دورا مؤثرا في سياسات البلاد الداخلية عبر أدوراهم الأمنية المزعومة، بغض النظر عن أعداد الأسلحة المورَّدة، وفق ما أشار إليه معهد ستوكهولم.

هذا وقد كشفت تقارير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في جمهورية أفريقيا الوسطى عن عمليات نقل معدات عسكرية إسرائيلية إلى القارة الأفريقية، فضلًا عن تلك المعلنة، كما رصد معهد ستوكهولم تجاهل إسرائيل دعوة الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2003، إلى الإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة، حيث ترفض إسرائيل الكشف عن بيانات صادراتها من الأسلحة الخفيفة أو الصغيرة وتقتصر بياناتها على صادراتها من الأسلحة الثقيلة، وهي النقطة الهامة في سياق صادرات إسرائيل العسكرية إلى الدول الأفريقية.

بالنظر إلى طبيعة صادرات إسرائيل العسكرية واستخداماتها في أفريقيا، نرى أن أغلبها أسلحة خفيفة مُخصَّصة لحروب المُدُن وقمع حركات التمرد. إضافة إلى ذلك، تُصدِّر إسرائيل إلى القارة أنظمة تجسس متنوعة تساهم في مراقبة قوى المعارضة والنشطاء الحقوقيين من قبل الأنظمة القمعية؛ مما ينفي الدقة عن البيانات المعلنة المقتصرة غالبا على الأسلحة الثقيلة، وفق ما أورد معهد ستوكهولم.

ومع ذلك، يصعب القول إن إسرائيل تتعمد تصدير المعدات الخفيفة إلى القارة من أجل إخفاء البيانات، فالدافع الرئيسي وراء ذلك يتمثل في انخفاض القوى الشرائية في بلدان القارة، وطبيعة حروب المُدُن التي تعتمد على هذه النوعية من الأسلحة، وخشية تل أبيب من وقوع أسلحتها الثقيلة المتطورة في أيدٍ معادية، وهو أمر سهل نظرا للاضطرابات السريعة غير المتوقعة في هذه البلدان.

يفرض هذا الواقع على إسرائيل الاعتماد على مبيعات الأسلحة الخفيفة في أفريقيا، علاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدل الدوران بين أجيال الأسلحة المتطورة، يتيح لإسرائيل بيع الطرازات المستبدلة إلى البلدان النامية من أجل توفير عائدات تدعم أنشطة البحث والتطوير، ومن ثمَّ الانتقال إلى أجيال جديدة من الأسلحة، مما يمكنها من الحفاظ على ريادتها في مجال التكنولوجيا العسكرية، وفي الوقت ذاته يمنحها نفوذا وقدرة على ممارسة ضغط على خصومها في أفريقيا.

وتعد شركة صناعات الأسلحة الإسرائيلية (IWI) المورِّد الإسرائيلي الرئيسي للأسلحة الخفيفة في أفريقيا، ورغم أن الشركة ترفض الإفصاح عن بيانات عملائها، فإن موقعها على الإنترنت يتضمن خريطة تشير إلى 12 موقعا لعملائها في أنحاء العالم، ويتضمن ذلك 3 مواقع في أفريقيا، وهو الرقم الأعلى بين بقية القارات. وتُصنِّع الشركة بنادق جليل وتافور ورشاشات النقب وعوزي، وغالبا ما تستخدم هذه الأسلحة بواسطة قطاعات مختارة من القوات المسلحة وقوات الأمن في أفريقيا، مثل قوات النخبة من الحرس الرئاسي أو القوات الخاصة. ويشير معهد ستوكهولم إلى أن المعلومات المتعلقة بانتشار تلك الأسلحة في أفريقيا غالبا ما تكون مستقاة من الأدلة المُصوَّرة. فقد شوهدت مثلا صور لبنادق جليل مع الحرس الرئاسي الكاميروني، وفي ساحل العاج وبوتسوانا والكونغو، كما شوهدت هذه البنادق ورشاشات النقب وعوزي في غينيا الاستوائية.

الأسلحة الإسرائيلية: البُعد الاقتصادي

تُعد مبيعات الأسلحة مهمة للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يفسر أهمية الأسواق الناشئة بالنسبة لتل أبيب. لقد بدأت الصناعة العسكرية الإسرائيلية بسبب شعور التهديد الذي رافق دولة المحتل في أعقاب استيلائها على الأراضي الفلسطينية، أو وفق تعبير حاييم أشيد، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق، “ظل المقصلة يشحذ العقل”، وهي المقولة التي أراد بها التعبير عن حجم المخاوف التي رافقت الكيان المحتل منذ بداياته، وتفسر اندفاعه المحموم وراء التصنيع العسكري.

على أن ذلك تغير في أعقاب يونيو/حزيران 1967، حيث تجاوزت إسرائيل مرحلة التصنيع العسكري بغرض الاستخدام الذاتي نحو تصدير أسلحتها إلى مناطق نزاع عدة، وسرعان ما وقع الاقتصاد الإسرائيلي برمته في قبضة الصادرات العسكرية، حيث قدَّرت وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 1986 أن إسرائيل تُصدِّر سنويا أسلحة وخدمات أمنية بقيمة 1.2 مليون دولار، أي أكثر من ربع إجمالي صادراتها الصناعية في ذلك الوقت. وشكَّلت الصادرات العسكرية نحو 8% من إجمالي صادرات الدولة عام 2022، وبذلك تُعدُّ إسرائيل أكبر مُصدِّر سلاح في العالم من حيث نصيب الفرد، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميا بين أكبر الدول المصدرة للسلاح.

يشير آرون كليمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب والخبير في مجال مبيعات الأسلحة، إلى أن مصنعي الأسلحة الإسرائيليين وصلوا إلى مستوى من الأهمية داخل الاقتصاد الإسرائيلي بحيث أصبح تصدير الأسلحة ضرورة اقتصادية. إن كبرى شركات الصناعة العسكرية في إسرائيل مملوكة للدولة، وأعداد العاملين في هذه الشركات أكثر من عدد العاملين في أي قطاع آخر؛ مما يعني أن تعرض أي شركة منها للإغلاق سوف يؤدي إلى أزمة داخلية كبيرة، والطريقة الوحيدة لتفادي ذلك هي البحث عن المزيد من عملاء التصدير، وفق ما أشار إليه أحد مسؤولي شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) إذ قال: “لم يعد بإمكاننا الاعتماد على السوق المحلية. علينا أن نذهب إلى الخارج لإحضار العقود”.

في كتابه “إسرائيل وأمريكا اللاتينية: البُعد العسكري”، يشير الأكاديمي الفلسطيني بشارة بحبح إلى أن اعتماد إسرائيل على مبيعات الأسلحة بلغ حدًّا جعل وزير الدفاع أرييل شارون يتعهد عند توليه منصبه عام 1981 بزيادة إنتاج الأسلحة وتصديرها من أجل تحسين ميزان المدفوعات المترهل في البلاد، كما صرح محافظ بنك إسرائيل علنا بأن صادرات الأسلحة منعت البلاد من الانهيار الاقتصادي. ووفقا لذلك يرى بحبح أن تعاون إسرائيل الوثيق مع الأنظمة القمعية وتزايد الاستشارات وغيرها من “الخدمات” التي تقدمها إسرائيل إلى هذه الأنظمة، ليسا إلا عاملين مساعدين لدفع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية.

أما على المستوى الاستراتيجي، فإن عمل المصانع العسكرية بكل طاقتها يُمكِّن إسرائيل في حالات الطوارئ من أن تستولي على الإنتاج المخصص للتصدير، كما كان الحال أثناء القتال الطويل الذي أعقب غزو لبنان في صيف 1982؛ مما يشير إلى أن عامل الخوف لا يزال حاضرا ودافعا وراء تطوير الصناعة العسكرية الإسرائيلية إلى جانب العامل الاقتصادي. ومع ذلك، ثمة مشاكل في المبالغة في الاعتماد على تصدير التكنولوجيا العسكرية، لأن التركيز الكبير في مجال واحد يجعل إسرائيل عرضة للتقلبات الاقتصادية بسبب الأحداث الخارجة عن سيطرتها في الدول العميلة، مثل انتهاء النزاع وتغير أنظمة حُكم تلك الدول أو وجود مورد آخر، وهو ما يفسر نشاط إسرائيل للعثور على أسواق جديدة وتوسيعها لتعويض أية خسارة محتملة، حتى وإن كانت المبيعات الحالية لا ترقى إلى مستوى الطموح الإسرائيلي كما في الحالة الأفريقية.

“تافور” وإخوته.. أنياب إسرائيل في أفريقيا

على رأس الأسلحة الخفيفة التي تصدرها إسرائيل إلى أفريقيا بنادق تافور (Tavor) الهجومية التي يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها بندقية المستقبل. بدأ تصنيع تافور في تسعينيات القرن الماضي بواسطة شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)، ثم دخلت إلى الخدمة عام 2001. وتعمل البندقية بشكل آلي أو نصف آلي، وتَزِن البندقية الفارغة 3.33 كيلوغرامات ويبلغ طول السبطانة في الإصدار القياسي 46 سنتيمترا، مع عيار ناري يبلغ 5.56×45 مليمترا بمعدل إطلاق دوري يتراوح بين 750 و900 دورة في الدقيقة، ويصل مداها الفعال إلى 400 متر، ويمكنها الاشتباك مع أهداف أبعد عند استخدام مناظير مكبرة. وفضلًا عن إصدارها القياسي تصدر الشركة فئات عدة من تافور، منها إصدار القناصين (STAR-21) وإصدار (GTAR-21) الذي يسمح بتركيب قاذفات القنابل اليدوية (M203)، وإصدار القوات الخاصة (CTAR -21) وإصدار “ميكرو” (MTAR-21).

وتُعد تافور البندقية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، كما تُصدِّرها إسرائيل إلى دول أفريقية عدة، أبرزها أنغولا والكاميرون وساحل العاج ورواندا وجنوب السودان. وكانت وكالات إعلام إسرائيلية قد أفادت عام 2021 بأن الجيش الإسرائيلي بصدد الاعتماد على بنادق “إم 4” (M4) الأميركية بدلا من بنادق تافور، وأشارت التقارير إلى أن “بندقية المستقبل” أصبحت عرضة للتقاعد المبكر بعدما أثبتت البنادق الأميركية أنها أكثر كفاءة، وأن استخدام تافور سيقتصر مستقبلا على وحدات الاحتياط في حين سوف تعتمد ألوية المشاة على “إم 4” الأميركية. في المقابل نفى الجيش الإسرائيلي ذلك مؤكدا التزامه بالبندقية كما أعلن عن شرائه كمية إضافية من تافور. ومع ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من طرازي “إم 4″ و”إم كيه 18” بقيمة 34 مليون دولار.

تشمل مبيعات إسرائيل العسكرية إلى القارة أيضا مجموعة واسعة من أنظمة التجسس الإلكتروني، يأتي على رأسها نظام بيغاسوس من تطوير مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية (NSO Group). ويعد هذا النظام أحد أقوى برامج التجسس في العالم، حيث يتم تثبيته على الأجهزة المحمولة (سواء التي تعمل بنظام IOS أو أندرويد) دون علم المستخدم أو إذنه، من خلال استغلال نقاط الضعف في البرامج الأخرى أو الخداع المتطور للهاتف.

وبمجرد تثبيته يبدأ البرنامج في الاتصال بخوادم القيادة والتحكم الخاصة بالمُشغِّل لتلقي أوامره وتنفيذها، وبإمكان البرنامج إرسال البيانات الخاصة بالهاتف، بما في ذلك كلمات المرور وقوائم جهات الاتصال وأحداث التقويم والرسائل النصية والمكالمات الصوتية، كما يمكن للمشغل التحكم في كاميرا الهاتف وميكروفونه لالتقاط النشاط في محيط الهاتف، كذلك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبُّع موقع الهاتف وتحركاته.

تُصدِّر “إن إس أو” البرنامج إلى نحو 15 دولة أفريقية، وفضلًا عن واقعة استهداف 3500 ناشط وصحفي سياسي من قبل السلطات الرواندية بواسطة بيغاسوس، كشف تحقيق أجرته “مجموعة الصحفيين الاستقصائيين” (Forbidden stories) أن هواتف المواطنين الغانيين تخضع للمراقبة بشكل غير قانوني، وأن الحكومة الغانية استهدفت عددا من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بواسطة البرنامج.

وأشار التحقيق إلى أن شركة (IDL) الغانية وقعت عقدا مع مجموعة (NSO) الإسرائيلية لشراء بيغاسوس بقيمة 5.5 ملايين دولار، وكان من المقرر أن تقوم (IDL) بإعادة بيع البرنامج إلى هيئة تنظيم الاتصالات في غانا مقابل 8 ملايين دولار، لكن النظام تم تركيبه في شقة مستشار الأمن القومي في غانا؛ مما أثار تكهنات بأن الحكومة خططت لاستخدام بيغاسوس للتجسس على شخصيات المعارضة قبل انتخابات عام 2016، وفقا لتحقيق الصحفيين الاستقصائيين.

ترتبط صناعة الأسلحة السيبرانية ارتباطا وثيقا بدبلوماسية تل أبيب وأجندة التطبيع الخارجي، نظرا لأن إسرائيل تعد برامج التجسس عملة دبلوماسية مرتفعة القيمة، ومما يدل على ذلك أن دولا عدة، منها بنما والمكسيك، غيَّرت مواقفها تجاه إسرائيل خلال عمليات تصويت هامة في الأمم المتحدة بعد حصولها على إمكانية الوصول إلى بيغاسوس؛ مما يعني أن إسرائيل تسعى إلى تطبيع العلاقات ومحاربة حملات المقاطعة عبر مقايضة الحكومات القمعية ببرامج التجسس.