في مطلع قصيدته الشهيرة “ترصيع بالذهب على سيف دمشقي”، يتساءل الدمشقي نزار قباني بقلق حول إن كانت مرايا دمشق ستعرفه من جديد أم “غيرته السنين؟”. لامَ ابن عائلة القباني العريقة نفسه على هذا التغير، ولكن لم يخطر بباله ولو عرضا، أن دمشق التي أتاها فوجدها كما هي بأنهرها السبعة “بعد فرقة دهر”، يمكن أن تتغير.

لن يصدق نزار أنه إن أتى اليوم، بعد ربع قرن فقط على دفنه في قلب مدينته كما أوصى، ليستحضر “زمانا في الصالحية سمحا”، أو ليختبئ في “زواريب حارات” عاصمة الأمويين، أو ليلجأ إلى جبل قاسيون “قادما من مدائن الريح” ليحضنه كما احتضن منذ آلاف السنين إحدى أقدم حواضر التاريخ؛ فربما لن يعرف المدينة ولا أهلها، ولن يجد جذوره ولا قلبه ولا حتى لغته التي تركها في دمشق كما يقول في غير قصيدة، حال مئات آلاف الدمشقيين خصوصا وملايين السوريين عموما.

لم يعد مستغربا اليوم أن يسير المرء في حارات دمشق القديمة، التي تفتخر عائلات سكانها الأصليين “داخل السور” بنسبها وسكنها بها منذ مئات الأعوام، فيسمع اللهجات اللبنانية والعراقية واللغات الإيرانية والباكستانية والأفغانية. كما لم يعد خارجاً عن المألوف، مشهدُ مسيرات اللطميات ومواكب العزاء الشيعية، الغريبة عن الشام والشوام ذوي “الهوى الأموي”، من قبل من يوصفون بـ”الزوار” و”السياح الدينيين” الذين يأتون شهريا بعشرات الآلاف.

في الوقت نفسه، يتزايد بشكل متوازٍ شراء الإيرانيين للبيوت والعقارات في قلب دمشق، مع تأسيس المراكز التعليمية الشيعية والحوزات والحسينيات، بينما تكثر الحرائق “العرضية” في أحيائها وأسواقها وبيوتها التاريخية. رغم كل ذلك، فالمشهد على تخوم دمشق، في بلدات كبلدة السيدة زينب على سبيل المثال، أكثر سواداً، مع تحول البلدة إلى ما يصفه البعض بـ”المستوطنة الإيرانية”.

هذه المشاهد الواضحة اليوم هي نتاج عملية ممنهجة وبطيئة ومعقدة، لم تبدأ منذ ثلاثة عشر عاما مع الثورة السورية فقط، بل قبل ذلك بكثير. إذ يضبط المعممون و”الرواديد” إيقاع لطم “الزوار” في مواكب العزاء، ومعها أفكارهم ومشاعرهم، على روايات وأغان تعزو جذور هذه العملية إلى “سبي العقيلة زينب” في معركة كربلاء، قبل أكثر من ألف وثلاثمئة عام، ولن تنتهي إلا مع قدوم المهدي المنتظر نهاية الزمان.

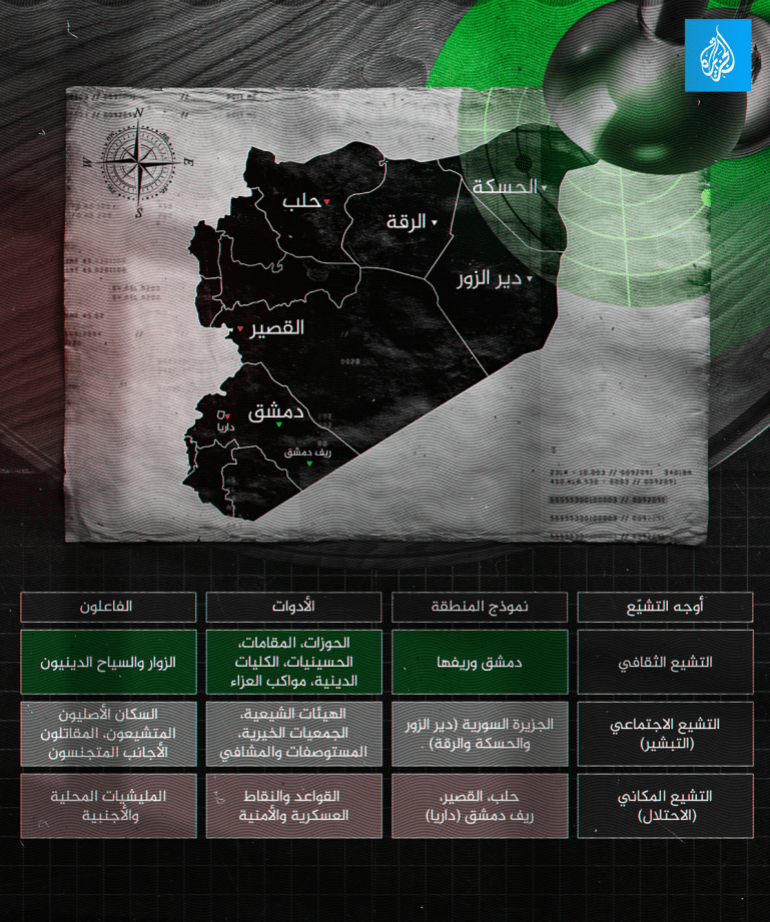

إنّ عملية “التشيع” هذه، هي الوجه الآخر الناعم للقوة الإيرانية، بجوانبها الثقافية والدينية والتعليمية. هذا ما تقبضه طهران اليوم ثمناً لما استثمرته في قوتها الخشنة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، لانتشال النظام السوري من السقوط. أما “التشيع الثقافي” الموصوف أعلاه في دمشق، فهو أحد أضلاع التشيّع الثلاثة، إلى جانب “التشيع المجتمعي” و”التشيع الجغرافي”.

تتداخل الأدوات وتتنوّع الأماكن التي تنفّذ فيها هذه الأشكال من التشيّع، غير أنّ السعي النهائي لها واحد؛ استكمال “الاستعمار الاستيطاني” بصيغته التقليدية. وكأي قوة، ناعمة أو خشنة، فالغرض النهائي لها هو السلطة والإكراه وفرض الإرادة على المخالفين لتحقيق المشروع السياسي. فهذا ما يحاول المقال تتبعه، إن المشروع الشيعي مشروع سياسيّ بحت وإن أخذ هيئة ولغة دينية.

“البعث الشيعي”

باستثناء القرنين الرابع والخامس الهجريين (الموافقين تقريباً للقرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين)، وتحديداً أثناء حكم الحمدانيين لحلب والفاطميين لدمشق، لم يكن للشيعة حضور سياسي بارز في سوريا. وبقيت أعدادهم محدودة كما تظهر الإحصاءات القليلة المتاحة، إذ ارتفعت فقط من 0.4% بإحصاءات عام 1953 الرسمية إلى 1% عام 2005، وذلك بحسب تقديرات “مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية”، ليصبح عددهم بين مليونين ومليونين ونصف سوري تقريباً.

لذا تاريخياً، كان الشيعة في سوريا هم “الأقلية الأصغر دينيا”، التي يوجد أفرادها في “مجتمعات شديدة الانغلاق… [باقين] في عزلتهم غارقين في طقوس عزاء مقيم وبكائيات متواصلة على الإمام الحسين”، كما يصفهم الباحث والأكاديمي السوري عبد الرحمن الحاج في كتابه “البعث الشيعي في سورية”. حيث تركز وجود الشيعة عموما في قرى دمشق وحلب وإدلب وحمص ودرعا، بجانب تواجدهم في دمشق القديمة بأحياء الجورة والخراب، والذي سيصبح “حي الأمين”، نسبة للشيخ الذي سيلقي أول حجر في المياه الراكدة.

ففي أواخر خريف عام 1901، وصل الشيخ “المجتهد الأكبر” السيد محسن الأمين الحسيني الشقرائي العاملي (نسبة لقرية شقراء وجبل عامل في لبنان) إلى حي الخراب في دمشق، بدعوة من شيعتها الذين طلبوا حضوره وإقامته بينهم، قادما من النجف التي أقام بها عشر سنين ونصف، أتم بها تعليمه حتى بلغ درجة الاجتهاد والإفتاء.

يروي الشيخ الأمين في مذكراته أنه حين وصل إلى دمشق وجد ثلاثة أمور هي “علة العلل”: الأمية والجهل المطبق، والفرقة والحزبية، و”مجالس العزاء وما يتلى بها من أحاديث غير صحيحة” وعادات “ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات… الملبسة لباس الدين”، لا سيما في المقام المنسوب للسيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، في قرية راوية قرب دمشق، والتي أكد في أكبر كتبه؛ أعيان الشيعة، على أنها ليست مدفونة هناك أصلا، بل في المدينة المنورة.

ولمواجهة هذه العلل، سكن الشيخ الأمين في حي الخراب، وتصدر للإفتاء والمواعظ وفصل النزاعات، وكان من دعاة الإصلاح الديني بالفصل بين الشرع والعادات، إلى أن تجسدت جهوده هناك بمدرستين كبيرتين: “العلوية” للذكور، التي تعرف إلى اليوم بـ”المحسنية”، و”اليوسفية” للبنات، وقد كانتا من كبرى مدارس دمشق، وهما أول مدرستين للشيعة في سوريا الحديثة.

حفظ سكان “الخراب” للسيد الأمين فضله، فسموا الحي باسمه، ونقلوا رفاته من بيروت حيث توفي عام 1952 إلى دمشق، وتحديدا في الحضرة الزينبية التي لم يكن يصدق بوجودها وهو حيّ.

بعد وفاة الأمين بخمسة وعشرين عاما تقريبا، وتحديدا عام 1975، وصل إلى القرية “الخاوية والمهجورة”، التي تضم قبر الأمين، شاب عراقي هارب من ملاحقة النظام البعثي العراقي، عازم على إحياء يشبه ما قام به الأمين، وإن كان هذا الشاب، الذي اسمه آية الله السيد حسن الحسيني الشيرازي، يختلف عن الأمين في ثلاثة جوانب: أولا؛ كان مؤمنا ومصدقا للغاية بوجود مقام السيدة زينب، وثانيا؛ لم يكن يعد مرجعا دينيا أو سياسيا، وإن كان من عائلة الشيرازي المعروفة لدى الشيعة، وأخيرا؛ لم يكن توافقيا.

استطاع الشيرازي تجاوز المصاعب، المادية والاجتماعية قبل أي شيء، بإصرار وصل حد “الفظاظة”. ففي حين استطاع الشيخ الأمين، كما يروي في مذكراته، أن يجمع مئات الليرات بناء على سمعته ومعرفته فقط، فإنّ الشيخ الشيرازي استأجر دارا صغيرة، أتبعها بشراء أرض سيقيم عليها “الحوزة الزينبية” المخصصة للتعليم الديني العالي. ستكون أول وأنشط حوزة دينية شيعية في سوريا، وثالث أهم حوزة شيعية في العالم بعد النجف وقم، ليكون إنشاء وتأسيس الحوزة في سوريا، كما ينقل أحد تلاميذه عنه، “جبراً للتاريخ الأموي والتاريخ الماضي… فلا بد أن نقيم ونبني حوزة علميّة لإحياء مذهب أهل البيت عليهم السلام في عاصمة الأمويّين أعداء أهل البيت عليهم السلام”.

بالطبع، لم يكن تأسيس الحوزة ولا إقامة المقام بعدها أمرا سهلا في منطقة سنيّة. من ذلك مثلاً، شكوى عدد من سكان القرية الصغيرة، من البطالة وقلة الأعمال التي سيطر الطلاب الأجانب على معظمها، فتجاوب معهم نظام حافظ الأسد الذي كان يشهد توترا طائفيا إثر أحداث الدستور، واعتقل منهم أربعة عشر طالبا، أفرج عنهم بعد أسبوعين بعد وساطة رئيس المجلس النيابي اللبناني.

بعد ذلك، بدأ الشيرازي بمزاحمة السنة بإقامة الصلاة الشيعية ووضع التربة الحسينية في مسجد المقام، مما أثار غضب السكان الأصليين الذين شتموه على المكبرات وحاولوا منعه بالقوة، بل وهاجموا بيته في حي الأمين، لدرجة أن طلابه طلبوا منه المغادرة، لكنه أصر وتشبث بمشروعه، إلى أن اكتمل بناء المقام بعمارته المهيبة عام 1990.

وعلى غرار “مقام السيدة زينب” الذي اكتشفه أو اخترعه الشيرازي، نشط المبشرون باستحداث مقامات أخرى تشابهه، والسيطرة عليها والتوسعة حولها، كما حصل في مقام الصحابي حجر بن عدي الكندي الذي عمل عبد الحميد المهاجر، تلميذ الشيرازي، على إقامته في عدرا بشكل يشابه طريقة شيخه، أو في حرم السيدة رقية الواقع في العمارة الجوانية داخل أحياء دمشق القديمة، حيث زاحم به الشيرازي أهل السنة الذين كانوا يؤمّونه لصلاة الجماعة إلى أن تركوه، ثم بدأت بشكل ممنهج، كما يقول الحاج في كتابه، عملية ممنهجة لإزالة البيوت المحيطة به تمهيدا لإقامة مقام كبير، انتهى بناؤه عام 1990؛ العام نفسه الذي قام به “مقام السيدة زينب”، أو مثلما جرى في مقام السيدة سكينة في داريا، التي لا يعرف عنها سكان المدينة السنة شيئا، والذي قام واكتمل بالطريقة نفسها.

هكذا، شهد النصف الأول من التسعينيات، توسع بناء الحوزات في محيط “السيدة زينب”، حيث قامت هناك أكثر من خمس حوزات علمية، وصولا إلى عام 1996، ثم توقفت إلى وفاة الأسد الأب عام 2000.

التحالف السوري الإيراني

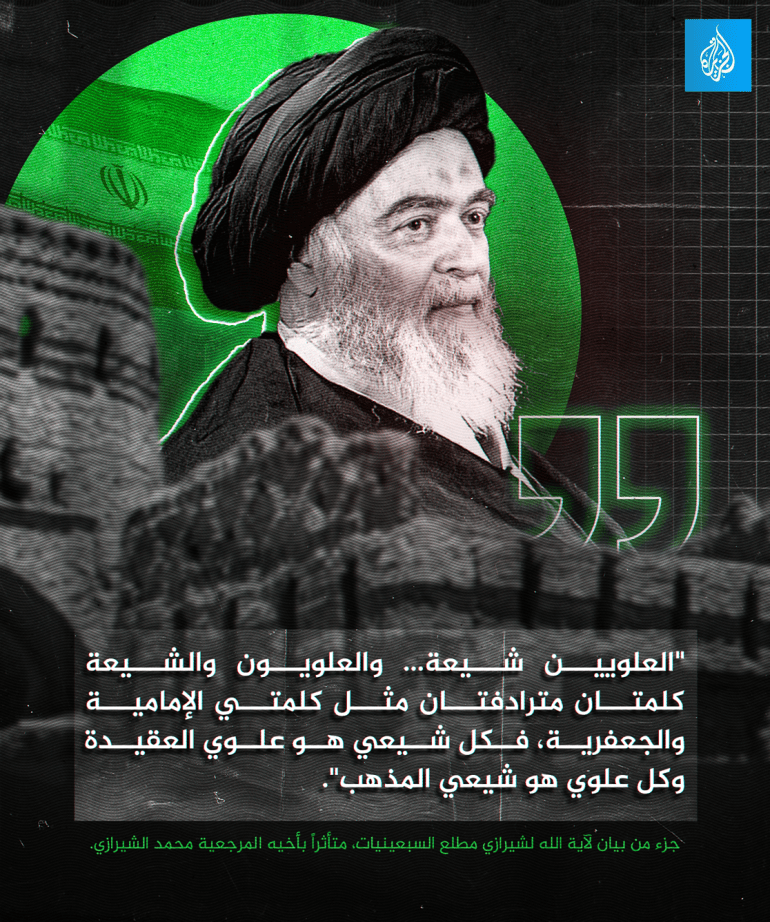

إلى جانب نشاطه في الحوزة الزينبية التي استقبلت الطلاب من حول العالم، نشط الشاب الشيرازي بشكل موازٍ في جبال العلويين، تنفيذا لتوجيه أخيه المرجعية محمد الشيرازي، حيث أصدر من هناك بيانا شهيرا مطلع السبعينيات، قال فيه إن “العلويين شيعة… والعلويون والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية، فكل شيعي هو علوي العقيدة وكل علوي هو شيعي المذهب”.

لم يكن صدى هذه الكلمات كبيرا خارج الدوائر المعنية حينها، إلى أن تلقفها المرجعية الشيعي اللبناني، موسى الصدر، وقدمها على شكل فتوى دينية، ذات أغراض سياسية، استخدمها صديقه حافظ الأسد ليشرعن رئاسته للجمهورية العربية السورية، تنفيذا لمواد الدستور الجديد الذي أثار في حينها موجة كبيرة من الاحتجاجات.

كانت هذه الفتوى، إحدى الأسباب التي أطلقت العنان للتحالف السوري- الإيراني الحذر، والذي وإن توسع سياسيا وعسكريا واقتصاديا، إلا أنه ظل محدودا ومحجما في الجانب الديني والثقافي، بين طرفين ينظر أحدهما للآخر على أنه “كافر” و”أصولي”. الأمر الذي تُرجم إلى منع أي من أعضاء حزب الله وقياداته دخول سوريا حتى التسعينيات، ووضع إجراءات تقيد الوجود الإيراني وعملية التبشير، ومراقبة السفير الإيراني وملحقه الثقافي، كما يؤكد الحاج في كتابه “البعث الشيعي”.

استمر هذا التقييد حتى مطلع التسعينيات، إذ أدى تغير الظروف السياسية الإقليمية والدولية، بانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بسيطرة سوريّة، واندلاع حرب الخليج الثانية، إلى تراجع القبضة الأمنية على النشاط الشيعي الديني والثقافي، وهو ما ظهر بقدوم الأب الروحي لحزب الله محمد حسين فضل الله إلى “ضاحية السيدة زينب”، وفتح مكتب له هناك، وإلقائه الدروس في حوزاتها. وقد رافق ذلك قدوم الكثير من اللاجئين العراقيين عقب قمع “انتفاضة الجنوب” عام 1991، وكان منهم كثير من الناشطين الحركيين، من بينهم عبد الحميد المهاجر، والذي سمح له بإلقاء دروس دينية على التلفزيون الرسمي السوري عام 1991، والمبشر الشيعي علي البدري، الذي خرج بنشاطاته خارج دمشق إلى الأرياف السورية كلها، وتحديدا في شمال وشرقي البلاد، مفتتحا الحسينيات والمدارس الدينية.

وخلال ذلك، ومع هجرة آلاف العمال السوريين تحديدا من تلك المناطق، إلى لبنان عقب اتفاق الطائف، تشيّع المئات منهم إما باستغلال جهلهم أو فقرهم، فخلفيات هؤلاء العمّال العلمية والاقتصادية كانت متواضعة، ووضعهم الاقتصادي والثقافي مُهمّش، كما في حالة الأكراد المحرومين من الجنسيات.

التوسع والسيطرة

حين توفي حافظ الأسد عام 2000، لم تكن الاختراقات الكبيرة التي حقّقها المبشرون الشيعة بإقامة حوزات ومقامات وحسينيات للمرة الأولى، شيئاً يذكر، مقارنة مع فترة حكم ابنه بشار. ففي عام 2001، استؤنف بناء الحوزات بوتيرة غير مسبوقة، وبدون موافقة إدارية من وزارة الأوقاف أو التعليم العالي أو حتى أمنية من إحدى أجهزة المخابرات الكثيرة، ليتجاوز عددها اثني عشرة حوزة في السيدة زينب وحدها، إلى جانب ثلاث كليات للتعليم الشيعي، كما يوثقها عبد الرحمن الحاج في كتابه بالأسماء.

توازى ذلك مع انتشار كبير للحسينيات في القرى السورية من جنوب البلاد إلى شمالها، بتمويل من المرجعيات أو الحكومة الإيرانية أو المحسنين الخليجيين الشيعة، كما يرصد الحاج أيضاً، وصولا إلى إقامة “هيئة خدمة أهل البيت” النشطة على يد عبد الحميد المهاجر عام 2001، لتكون الذراع التبشيرية للحوزة الزينبية بمرجعيتها الشيرازية.

لم تستغرق الهيئة كثيرا لتظهر للعلن في أول موكب عزاء شيعي علني في دمشق، سار به ما يقارب ألفي شخص لمسافة عشرة كيلومترات من الحوزة الزينبية، مرورا بسوق مدحت باشا ثم سوق الحميدية، وصولا إلى حي العمارة حيث مقام السيدة رقية، وأخيرا إلى مقبرة باب الصغير. ولاحقاً، أصبح هذا الموكب عادة سنوية بالمناسبات الشيعية، ما أثار حفيظة الدمشقيين بهذه الطقوس العلنية، فرفعوا عريضة إلى رئاسة الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، شجعت المرجعيات الشيعية المتنافسة على تأسيس مزيد من الهيئات التبشيرية، خصوصا مع لجوء المزيد من العراقيين إلى سوريا عقب الغزو الأمريكي، مثل “علي الأصغر لشباب كربلاء” و”هيئة المختار الثقفي” و”هيئة شباب البتول الطاهرة” و”هيئة شباب جعفر الطيار” و”هيئة خيام الإمام الحسين” و”هيئة شباب أهل البيت”، إلى أن أصبحت منطقة السيدة زينب “مستعمرة شيعية عراقية” بتلك الفترة، كما يصفها الحاج، وهو ما تؤكده الأنثروبولوجية إديث زانتو التي زارت “السيدة زينب” وأقامت هناك لسنوات، واصفة الطريق إليها بأنه “مكتظ بالحوزات والأسواق المليئة بالسياح الإيرانيين والخليجيين” بجانب اللاجئين العراقيين.

وبالتوازي مع الشيرازيين، عزز الخمينيون – الذين كانوا على خلاف معهم – حضورهم في سوريا عن طريق حزب الله، فقد شارك الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، في نهاية مايو/ أيار 2002، بمناسبة المولد النبوي الشريف و”أسبوع الوحدة الإسلامية” الإيراني بمشهد النقطة في مدينة حلب، لأول مرة بنشاطات دينية في الأراضي السورية، رافقها “زواج جماعي” هو الأول من نوعه في حلب.

هكذا، حتى بلغ حضور حزب الله في سوريا ذروته، عقب “النصر الإلهي” كما يسميه في عام 2006، فرفعت أعلام الحزب على البيوت والسيارات، وألصقت صور حسن نصر الله على السيارات، وبات رمزا عربيا للانتصار.

أثارت نشاطات التشيع هذه “هلع” السنة، على اختلاف مواقفهم وتوجهاتهم السياسية، فأصدر العلماء الكبار منهم بيانا إلى رئيس الجمهورية ينتقدون فيه انتشار الحوزات دون ترخيص. ترافق ذلك مع تحذيرات سياسية ودينية داخل سوريا وخارجها، ربما كان أشهرها هجوم الشيخ السوري الشهير محمد سعيد رمضان البوطي على المنبر، على سيطرة الشيعة على المقامات، وما وراء ذلك من أهداف سياسية، معتبرا إياها منطلقا لإثارة الفتن. وكذلك تحذير العاهل الأردني عبد الله بن الحسين من “الهلال الشيعي”، الذي تسير به التحالفات السياسية والعسكرية والاتفاقات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع التشييع.

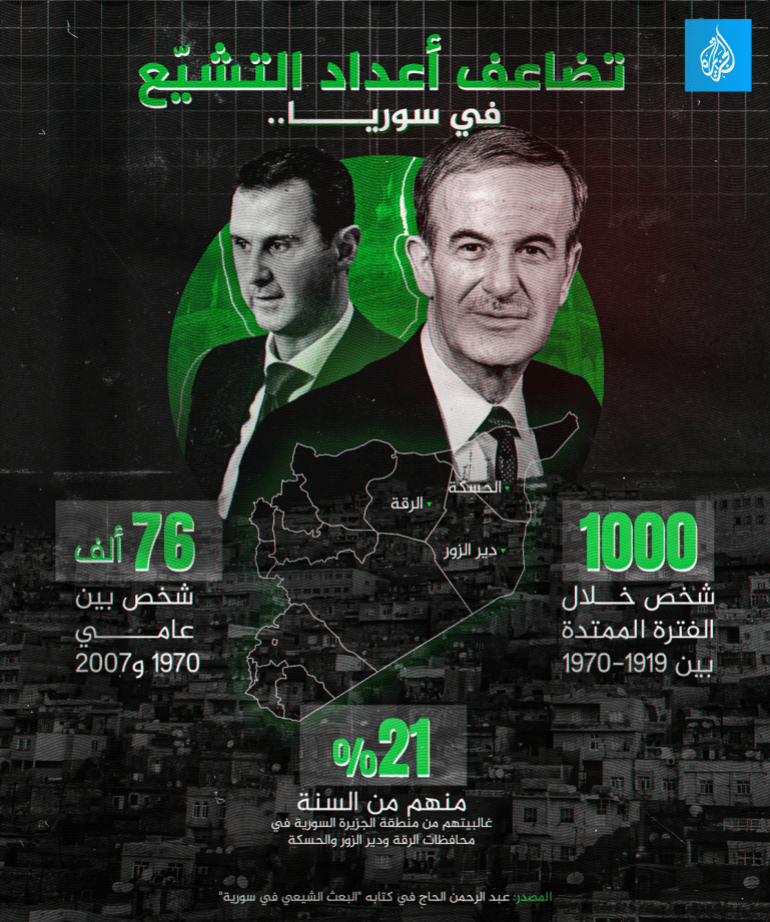

ارتفع التشيع أضعافا مضاعفة عما كان عليه قبل وصول حافظ الأسد للسلطة، من عدد لم يتجاوز الألف شخص خلال الفترة الممتدة بين 1919-1970، إلى 76 ألف شخص تقريبا بين عامي 1970 و2007، منهم 21% من السنة، وغالبيتهم من منطقة الجزيرة السورية (في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة)، كما وثق ذلك الحاج في كتابه.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، لن تختلف هذه المسارات بشكل نوعي، لكنها ستتضاعف، لتسرع الغاية النهائية بـ”الاستعمار الاستيطاني” في مناطق أخرى على غرار السيدة زينب.

أوجه التشيع الثلاثة

قبل ما يقارب القرنين، وضع المنظر والجنرال البروسي كارل فان كلاوفيتز مقولته الشهيرة “عن الحرب”، بأنها “استمرار للسياسة بوسائل أخرى”. بعد ذلك بقرن تقريبا، قال ماكس فيبر، أحد أبرز منظري علم الاجتماع، إن “السياسة بجوهرها تحوم حول النزاع لفرض القوة، التي تجعل فاعلا ما في علاقة اجتماعية قادرا على فرض إرادته على الآخرين رغم مقاومتهم”.

بعد ذلك بقرن آخر، وتحديداً عام 2004، قال المنظر الأمريكي جوزيف ناي إن هناك “قوة ناعمة” تلجأ لها السلطة لجعل الآخرين يريدون ما تريده، بالإقناع والإغراء، بدلا من الفرض والإكراه، ثم أتبعها بحديث عن “القوة الذكية”، التي تجمع القوتين الناعمة (التشيع وغيره من النشاطات الدينية والتعليمية والثقافية) والخشنة (العسكرية والسياسية)، كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، وخصوصا بعد الثورة السورية.

عندما اندلعت الثورة السورية وتدخلت إيران بكل قوتها، لإنقاذ حليفها النظام السوري من السقوط والحفاظ على موطئ قدم لها في “حلقة المحور الذهبية”، ورغم أن الهدف المعلن كان دينيا وثقافيا بامتياز متمثلا بـ”حماية المراقد”، كان واضحا تماما لدى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي هندس هذا المحور وأشرف عليه بداية، أن الأولوية الكاملة الآن للجوانب العسكرية والأمنية، “لإخراج النظام من السقوط، وبعدها يمكن أن ننظفهم ونلبسهم ونطعمهم ليقرؤوا دروسهم ويؤدوا عباداتهم”. بل وعملت إيران على الاستفادة مما استثمرته من قوتها الناعمة في مسار قوتها الخشنة، وهو ما برز مثلا بتحول “مدينة السيدة زينب” لقاعدة عسكرية انطلقت منها منذ بداية الثورة العديد من المليشيات المشتركة بين العراقيين والسوريين، مثل “لواء أبي الفضل العباس” و”أسد الله الغالب” ، أو “لواء الباقر” المشكل من عشيرة البكارة المحلية في حلب ودير الزور.

ولذا، وبعد أن أقامت إيران نقاط قوتها الخشنة الستمئة تقريبا، أي قواعدها العسكرية ونقاطها ومراكزها الأمنية، سواء لقواتها النظامية أو لميليشياتها المحلية والأجنبية الممتدة على طول البلاد؛ باتت قادرة اليوم على قبض ثمن استثمارها المكلف، عسكريا وبشريا وماليا، فهي تنشر في مناطق سيطرتها أكثر من مئة “مركز نفوذ غير عسكري”، ذات أغراض دينية وإغاثية وتعليمية وثقافية واقتصادية، على غرار المقامات والحوزات والحسينيات والكليات الدينية والجمعيات الخيرية والمستوصفات والمشافي والمصانع، يتركز معظمها في حلب ودمشق (وريفها) ودير الزور. ويمكن اعتبار كل منطقة من هذه المناطق نموذجا فارقا لأحد جوانب التشيع الثلاثة المتداخلة بدرجات متفاوتة: التشيع الثقافي، والتشيع الاجتماعي، والتشيع الجغرافي.

في دمشق وريفها، حيث لم تستطع إيران أن تخترق النسيج الشامي المحلي بتشييع السكان، عمدت إلى فرض ثقافة شيعية على المكان، أظهرتها بتوسع بناء الحسينيات والحوزات والمقامات، وبالاستعراض لمواكب العزاء في شوارع المدينة وريفها وطقوس اللطم والجلد، مترافقة مع جانب من “التشيع المكاني” بتكرار ما قام به الشيرازي وأتباعه، باستيلائهم على الأراضي والبيوت المحيطة بمقام السيدة زينب أو السيدة رقية، خصوصا في الأماكن الاستراتيجية دينيا أو سياسيا، كما في شريط الحدود السورية اللبنانية أو في قلب دمشق القديمة، مستفيدة من قوانين الملكية التي يتملك بها النظام أملاك المهجرين، بحيث يبدو المكان لمن يراه من الخارج شيعيا، وإن لم يكن كذلك.

وفي موازاة ذلك، وخصوصا في تلك البيوت أو الأحياء التي لم تستطع إيران أو وكلاؤها السيطرة عليها، شراء أو تملكّا، في دمشق القديمة، وقعت عدة حرائق “عرضية” متتالية منذ عام 2016، أبرزها “سوق العصرونية” قرب “مقام السيدة رقية” و”سوق الحميدية”، ثم منطقة “باب الجابية” و”سوق البزورية” الشهير عام 2017. وبشكل طبيعي، توجهت أصابع الاتهام للمستفيد الرئيسي من هذه الحرائق: إيران ومليشياتها.

أما في الجزيرة السورية، فقد واصل النظام ما بدأه قبل الثورة بتشييع السكان المحليين، متكئاً على حاجات الناس المادية أو جهلها، إذ يستهدفهم من خلال تقديم الإعانات النقدية والخدمات العامة والتعليم المجاني، كما يعمل على توفير بطاقات شخصية ورواتب مقابل الانضمام للمليشيات الإيراني. يروي أحد عمال الإغاثة في القامشلي: “إذا كنت طالبا فإنهم يقدمون المنح، وإذا كنت فقيرا فإنهم يقدمون لك المساعدة، ومهما كانت حاجتك فهم على استعداد لتلبيتها، حتى تصبح شيعيا”.

لذا، تتواجد مراكز التجنيد والمراكز التعليمية والجمعيات الخيرية والحسينيات جنبا إلى جنب على طول القواعد العسكرية الممتدة على نهر الفرات في شمال شرقي سوريا. وهناك، يحصل التجنيد للسكان الأصليين بعد تعليمهم وتشييعهم، أو التجنيس للأجانب المقاتلين، خصوصا أن هذه المنطقة تقع تحت سيطرة وكلاء من مليشياتها الأجنبية، وعلى رأسها زينبيون الباكستانية وفاطميون الأفغانية.

بطبيعة الحال، لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المتشيعين دينيا، لكن إحصائية أجريت عام 2020 لأعداد المنتسبين من السكان الأصليين لـ “فصيل زينبيون”، إذ بلغت ثلاثة آلاف و150 منتسبا في البوكمال، وثمانية آلاف في الميادين، يقبض المنتسبون منهم للتعلم الديني واللغة الفارسية 150 ألف ليرة سورية، بينما يحصل المقاتلون على 200 دولار.

أخيرا، وكما حصل في حلب وريفها، يحصل في ما شابهها من مناطق فرغت من سكانها عقب معارك طويلة وطاحنة جعلتها أثرا بعد عين. سواء أكان ذلك باتفاقيات التهجير (كما في مدينة حلب وداريا) حيث أخرج المقاتلون وعائلاتهم بالباصات الخضراء، أو باتفاقات التبادل (كما في الزبداني ومضايا)، أو بدرجة أقل ضمن ما عرف باتفاقيات المصالحة، مثلما احتلت حلب الشرقية المليشيات الشيعية المحلية أو الأجنبية على السواء، كما في حالة “لواء الباقر” أو “لواء النجباء” أو “عصائب أهل الحق” المقربين من إيران، أو كما في حالة سيطرة “حزب الله” الكاملة على منطقة القصير الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، وإحضار عائلات المقاتلين للعيش بها هناك.

تكتفي هذه المليشيات باحتلال هذه المناطق الفارغة من سكانها اليوم، والاستيلاء عليها وبما فيها من ممتلكات، والتوسع بها شيئا فشيئا، في سعي لإحياء الخراب – حرفيا –، مثلما فعل الشيخ الأمين، واستنساخ نموذج “بلدة السيدة زينب”، كما فعل الشيرازي.

الاستعمار الاستيطاني

ليس من الصعب تعريف الاستعمار الاستيطاني، إذ يكفي النظر لنماذجه التاريخية الشهيرة كما في الولايات المتحدة أو أستراليا قديما، أو حتى “إسرائيل” حديثا، التي قامت على إبادة ملايين السكان الأصليين والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم، وجعل من تبقى منهم يشبه المُستعمَر أو بدرجة دونه. في هذا النوع من الاستعمار، هناك عنصران مستهدفان، هما: العمران بما فيه من الأرض والممتلكات، والإنسان بما فيه من ثقافة وهوية ودين.

هكذا، وبجمع جوانب القوة الناعمة الثلاثة معا، من تشيع ثقافي وتبشير واحتلال، ثم وضعها جنبا إلى جنب مع القوة الخشنة، يكتمل النموذج في سوريا ليقارب نموذج الاستعمار الاستيطاني. لقد توافقت إيران في ذلك مع هدف النظام السوري في خلق “مجتمع متجانس”، بل وتفوّقت عليه بالتغيير والهندسة الديمغرافية، اللذين عملت بهما على إفراغ مناطق بأكملها من سكانها، وإحلال سكان آخرين يشبهونها مكانهم. جرت هذه العملية أما عبر تشييع السكان الأصليين وإما بجلب السياح والأجانب والمقاتلين الشيعة والعمل على تجنيسهم، في توسيع وتكرار لما قامت به أول الأمر، حين حوّلت “قرية راوية” السنية التي كانت تضم مقاما يقال إنه للسيدة زينب، إلى “مستوطنة” أو “مستعمرة” تسمى “بلدة السيدة زينب”، والتي لم يعد يوجد فيها سني واحد.